聚享游批量挂机,极速16模式多开可行不?

在探讨聚享游极速16模式下的批量挂机与多开可行性时,我们首先需要明确一个核心前提:这在技术层面是完全可行的,但其背后的效率、成本与风险构成了一套复杂的博弈模型,远非简单的“是”或“否”可以概括。极速16模式,顾名思义,是聚享游平台为提升用户任务执行效率而设计的一种快速轮转机制,它通过简化任务流程、缩短等待时间,让单个实例能够在单位时间内尝试更多任务。而多开,则是在一台物理计算机上同时运行多个独立的聚享游客户端实例,以此实现任务执行数量的几何级增长。将二者结合,理论上能够将收益潜力挖掘到极致,但实践中的每一个环节都充满了挑战与权衡。

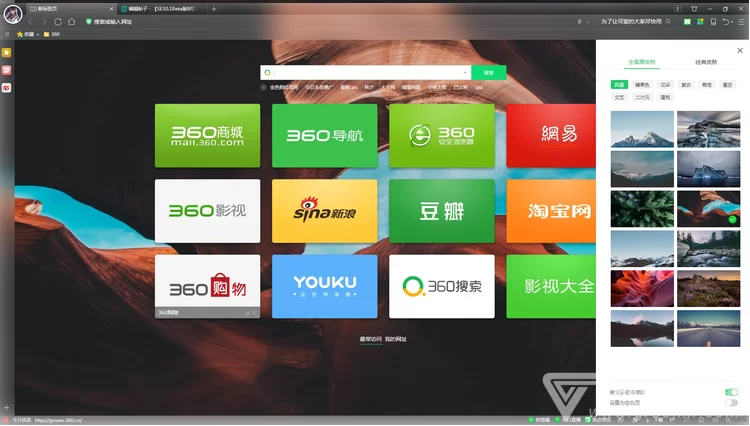

要实现这一目标,最主流的技术路径是借助虚拟化技术。无论是使用VMware、VirtualBox这类功能完备的虚拟机软件,还是采用更为轻量级的沙盒技术(如Sandboxie),其核心都在于为每一个聚享游客户端创建一个隔离的运行环境。这个环境拥有独立的操作系统指纹、独立的IP地址(配合代理或VPN)以及独立的进程空间。从平台方的检测视角来看,每一个虚拟环境就如同另一台独立的电脑。然而,虚拟机多开挂机可行分析的关键在于资源分配。一台普通家用PC的CPU核心数、内存容量以及硬盘读写速度是有限的。每开启一个虚拟机,就意味着一份硬件资源的割让。若盲目追求“16开”甚至更高数量,必然会导致系统资源耗尽,引发所有实例集体卡顿、崩溃,最终得不偿失。因此,理性的做法是根据自身硬件配置,进行精细化的压测,找到那个“性能甜点”——即在不显著影响单个实例效率的前提下,所能承载的最大多开数量。这个过程本身就是一项需要耐心和技术的工程,而非简单的复制粘贴。

当我们解决了技术实现与资源瓶颈的问题后,更核心的议题便浮出水面:聚享游批量挂机效率提升的投入产出比究竟如何?这里必须引入成本核算的概念。挂机并非零成本行为,一台高强度运转的电脑24小时不间断运行,其消耗的电费是一笔不容忽视的固定支出。此外,硬件的折旧,尤其是CPU、内存和硬盘的损耗,也应计入隐性成本。假设单个实例在极速16模式下每日收益为R,N个实例的理论总收益为NR。但我们必须考虑到任务并非总是饱满,平台可能会有风控间歇,导致部分实例空闲。因此,实际收益往往会低于理论值。一个理性的操作者会计算每日的电费C,只有当NR - C > 0,并且这个差值足够覆盖硬件折旧与付出的时间精力成本时,这套PC任务平台自动化挂机策略才具备商业价值。这就解释了为何对于拥有高配服务器、享受低廉工业电费的“工作室”而言,批量挂机是一门生意;而对于普通家庭用户,它更像是一种用闲置资源赚点零花钱的边际行为。

在整个操作链条中,风险是悬在头顶的达摩克利斯之剑。平台方为了维护生态平衡和广告主利益,必然会部署一套日益成熟的风控系统。因此,聚享游多开设置与风险规避是决定能否长期稳定运行的成败关键。平台的检测手段是多维度的,包括但不限于:1. IP地址关联:多个账号使用同一公网IP登录,是最容易识别的异常行为。2. 硬件指纹识别:通过读取显卡、主板、硬盘序列号等信息,判断是否为同一台机器。3. 行为模式分析:机器执行任务的规律性,如点击间隔、任务切换速度,与真实用户存在差异。24/7不间断运行更是非人类的典型特征。针对这些检测点,规避策略也必须是体系化的。使用高质量的动态住宅代理IP,为每个虚拟环境分配独立的IP地址,是基础操作。更深层次的,可以通过修改虚拟机配置文件(VMX文件),模拟不同的硬件信息,骗过硬件指纹检测。而在行为模拟上,则需要在挂机脚本中引入随机延迟和“人性化”的休息周期,例如,模拟人类午休、夜间睡眠等,让账号行为看起来更自然。任何试图挑战平台规则的行为,本质上都是在与其风控算法进行一场持续的攻防战,策略必须不断迭代升级。

最终,我们必须回归到一个更为宏观的视角来审视这一行为。聚享游批量挂机只是当下“零工经济”和“注意力经济”时代的一个缩影。它反映了个人试图通过技术手段,将自己的闲置计算资源和时间转化为经济价值的努力。然而,这种模式的脆弱性在于其高度依赖于单一平台的政策。一旦平台调整任务单价、收紧风控策略,甚至关停服务,整套投入都可能付诸东流。因此,真正有价值的,并非是挂机本身带来的那点微薄收益,而是在这个过程中所习得的技能:对虚拟化技术的理解、对网络协议的运用、对自动化脚本的编写与调试能力,以及最重要的——系统性分析问题、评估风险、并制定应对策略的思维模式。与其将目光局限于“极速16模式多开可行不”这个单点问题,不如将其视为一个起点,去探索更广阔的自动化与个人价值实现领域。真正的核心资产,不是那个在屏幕上默默运行的16个窗口,而是你脑中构建的那套能够应对变化的、属于自己的自动化工作流与知识体系。