海外盗刷美国信用卡行为已构成严重金融犯罪,而代买代卖行为的法律边界模糊不清,两者交织形成的灰色地带正在全球范围内引发法律与道德的双重挑战。随着电子商务的迅猛发展和跨境支付技术的普及,这类犯罪行为呈现出专业化、组织化和国际化的新趋势,亟需法律界、金融界和电商平台的共同关注与应对。

海外盗刷美国信用卡在美国法律体系中主要被归类为信用卡欺诈(Credit Card Fraud),属于联邦重罪。根据美国法典第18篇第1029条,任何 knowingly and with intent to defraud 获取金融信息或访问设备的行为,最高可面临15年监禁;若涉及国家安全、恐怖主义等更严重情节,刑期可延长至20年或终身监禁。值得注意的是,即使犯罪行为发生在海外,只要使用了美国的金融系统或影响了美国公民,美国司法部门仍可行使长臂管辖权,追究犯罪分子的刑事责任。

从国际法角度看,此类行为还违反了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》,属于跨国金融犯罪的典型表现形式。近年来,美国司法部与多个国家建立了联合执法机制,通过引渡条约、司法协助等手段,将藏匿在境外的犯罪分子绳之以法。例如,2021年,一名俄罗斯黑客因在东南亚地区盗刷美国信用卡被捕并被引渡至美国,最终被判处12年有期徒刑。

代买代卖行为的法律界定则更为复杂。从本质上讲,合法的代买代卖行为是一种中介服务,消费者通过代购平台购买海外商品,代购者收取一定服务费,整个过程透明、合法。然而,当代买代卖行为涉及以下情形时,便可能触犯法律红线:一是明知或应知商品为盗刷所得而仍进行交易;二是协助他人使用盗刷信用卡购买商品;三是以代买代卖为幌子,实则进行洗钱等非法活动。

美国法律对代购平台的责任认定采取"明知标准",即平台若对交易中的欺诈行为"明知或应知"却未采取行动,则需承担共犯责任。2019年,美国纽约南区联邦法院就判决一家知名代购平台对其用户使用盗刷信用卡的行为承担辅助责任,赔偿金额高达数千万美元。这一判例确立了电商平台在反欺诈方面的积极义务,要求平台建立有效的风控系统,对可疑交易进行识别和拦截。

跨境电子商务的发展使得代买代卖行为的法律适用变得尤为复杂。由于不同国家对同一行为的法律定性存在差异,犯罪分子常常利用这种法律差异进行"套利"。例如,某些国家可能将小额盗刷行为轻描淡写地处理,而另一些国家则对此类行为予以严厉打击,这种法律差异导致犯罪分子倾向于在监管宽松的国家实施犯罪行为,然后将赃款转移至法律严格的国家。

从技术层面看,代买代卖平台应采取以下措施防范犯罪行为:一是建立完善的身份认证机制,对用户进行实名认证;二是部署先进的风控系统,对交易行为进行实时监测;三是与信用卡组织合作,共享黑名单信息;四是建立可疑交易报告机制,及时向执法部门报告涉嫌犯罪的行为。这些措施不仅能有效防范犯罪,也能在法律纠纷中保护平台的合法权益。

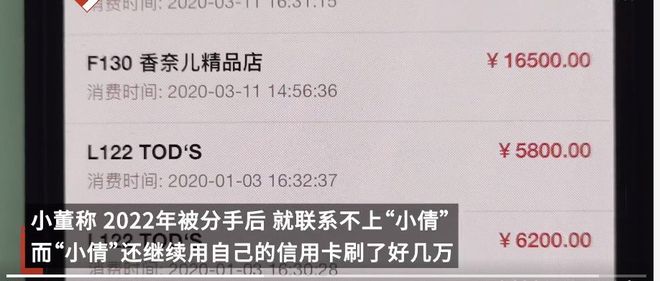

消费者在参与代买代卖活动时也应提高警惕,避免无意中成为犯罪行为的帮凶。消费者应当:一是选择信誉良好的代购平台;二是避免明显低于市场价格的商品;三是不提供自己的信用卡信息给他人使用;四是保留完整的交易记录,以备不时之需。消费者若发现代购平台存在可疑行为,应及时向信用卡公司和执法部门报告。

随着区块链、人工智能等新技术的发展,跨境金融犯罪的形式也在不断演变。区块链技术的匿名性使得追踪资金流向变得更加困难,而人工智能则被犯罪分子用于模拟正常消费行为,规避风控系统的检测。面对这些挑战,法律界和技术界需要加强合作,共同开发新型防控手段,如利用区块链技术建立透明的交易溯源系统,或通过人工智能算法精准识别异常交易模式。

跨境金融犯罪不仅是法律问题,也是全球金融安全的威胁。据美国联邦贸易委员会统计,2022年美国消费者因信用卡欺诈造成的损失超过15亿美元,其中相当部分与跨境盗刷有关。这些犯罪行为不仅损害了金融机构和消费者的利益,也破坏了全球金融系统的稳定性和信任度。

在全球化背景下,打击跨境金融犯罪需要国际社会的通力合作。各国应当加强立法协调,统一对跨境金融犯罪的法律定性;建立高效的跨境执法合作机制,实现情报共享和联合行动;加强对金融科技企业的监管,确保技术创新不被犯罪分子利用。只有通过多方协作,才能有效遏制跨境金融犯罪的蔓延。

对于企业和个人而言,遵守法律是底线,也是长远发展的保障。企业应当将合规经营置于首位,建立健全内部控制制度,防范法律风险;个人则应增强法律意识,远离任何形式的金融犯罪活动。只有全社会共同营造守法诚信的环境,才能从根本上消除跨境金融犯罪的土壤。