被告知刷赞,你该如何应对?在流量成为核心竞争力的当下,“刷赞”早已不是陌生词汇。当职场中被暗示“数据要好看”,商业合作中被要求“帮个忙刷个量”,甚至个人社交中被鼓动“互动起来才有存在感”,这种“被告知刷赞”的场景正以隐蔽而普遍的方式渗透进数字生活。它看似是小事一桩,实则牵扯着内容价值、职业伦理与网络生态的多重命题。面对这种情境,简单拒绝可能得罪人,盲目跟从又会埋下隐患,真正的应对之道,需要建立在理性认知与策略选择的基础上。

一、解析“被告知刷赞”:从行为动机到场景拆解

“被告知刷赞”的本质,是流量焦虑与数据崇拜催生的畸形需求。在不同场景下,其动机与压力来源各有不同。在职场中,部分内容运营岗位将“点赞量”作为KPI的核心指标,员工可能因“数据不好看”面临绩效压力,甚至被上级直接暗示“想办法把数据做上去”;在商业合作中,品牌方或MCN机构为营造“爆款”假象,会要求合作者通过刷赞提升内容曝光,试图以虚假流量吸引真实用户;在个人社交中,一些人为了维持“人设”或获得平台推荐,主动或被动参与刷赞,陷入“互动=价值”的认知误区。

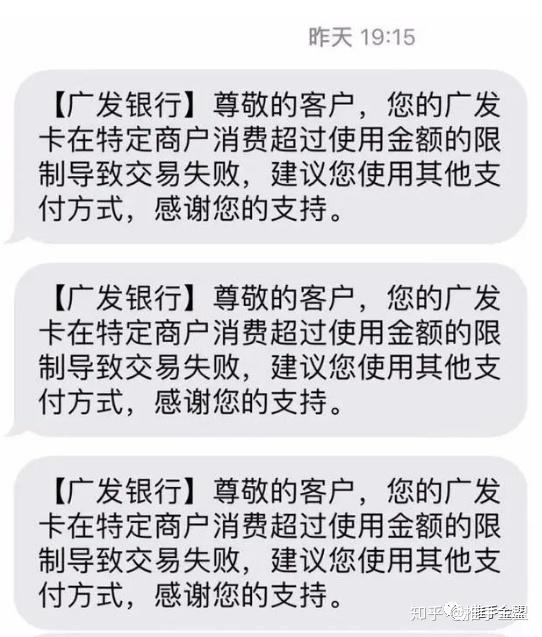

这些行为背后,是“唯数据论”的扭曲价值观。当点赞量成为衡量内容优劣的唯一标准,创作者的精力从“打磨内容”转向“操作数据”,而“被告知刷赞”正是这种扭曲价值观的直接体现。值得注意的是,这种“告知”往往带有隐晦性——它可能以“数据优化”“互动策略”等中性话语包装,也可能以“行业潜规则”“大家都这么做”的压力裹挟,让身处其中的人难以直接拒绝。

二、应对策略:在原则与现实中寻找平衡点

面对“被告知刷赞”,应对的核心不是“要不要做”的二元对立,而是“如何做”的策略选择。这种选择需要兼顾三个维度:数据真实性、法律边界与长期价值。

1. 判断场景:区分“技术优化”与“数据造假”

并非所有“提升互动”的行为都等同于刷赞。在回应“被告知刷赞”时,首先要明确对方需求的具体指向。如果是通过内容优化(如优化标题、调整发布时间、引导用户真实评论互动)提升自然流量,这属于合理的内容运营手段;但如果是通过购买“刷赞服务”、使用软件伪造数据,或组织亲友进行虚假互动,则已触碰法律与道德红线。此时,需要清晰区分“技术优化”与“数据造假”,前者可积极配合,后者必须明确拒绝。

2. 沟通策略:用“专业逻辑”替代“对抗情绪”

当判断对方需求属于数据造假时,直接拒绝可能引发冲突。更有效的应对方式是“以专业对专业”,用数据与逻辑阐述刷赞的负面影响。例如,可指出“平台算法已具备识别虚假流量的能力,刷赞可能导致限流甚至封号”;或强调“真实用户互动才是内容长期发展的基础,虚假数据虽短期好看,但无法带来实际转化”。这种基于专业常识的沟通,既能表明立场,又能避免被贴上“不配合”的标签。

3. 替代方案:提供“真实流量”的解决路径

拒绝刷赞的同时,若能提供可行的替代方案,能显著降低沟通阻力。例如,针对职场KPI压力,可建议“将‘点赞量’指标调整为‘互动率’‘粉丝留存率’等更真实的维度”;针对商业合作,可提出“通过社群运营、精准投放等合法方式提升自然流量,或以‘内容质量’为核心制定合作标准”。这种“拒绝+替代”的策略,既坚守了原则,又展现了解决问题的诚意,更容易获得对方的理解与认可。

三、风险警示:刷赞背后的法律与信任危机

刷赞绝非“无伤大雅的小事”,其背后潜藏的法律风险与信任危机,远超多数人的想象。从法律层面看,《反不正当竞争法》明确规定,经营者不得对其商品的销售状况、用户评价作虚假或者引人误解的商业宣传,刷赞行为可能构成“虚假宣传”,面临行政处罚;《网络安全法》也禁止通过非法技术手段干扰网络正常秩序,使用软件刷赞可能违反相关规定。

从信任角度看,刷赞本质是对“内容价值”的背叛。当用户发现点赞量与实际内容质量严重不符,会对创作者、品牌甚至平台产生信任危机,这种信任一旦崩塌,修复成本极高。对于个人而言,若长期参与刷赞,可能形成“投机取巧”的思维惯性,忽视内容本身的打磨,最终在职业发展中陷入“流量依赖”的陷阱;对于企业而言,虚假数据虽能短期提升业绩,但无法转化为真实的用户忠诚度,反而可能因数据造假暴露而引发公关危机,损害品牌形象。

四、趋势展望:从“被动应对”到“主动构建健康生态”

随着平台监管趋严与用户理性提升,“刷赞”的生存空间正在被压缩。抖音、小红书等平台已上线“虚假流量识别系统”,对异常点赞行为进行限流;越来越多的用户开始关注内容的“真实价值”而非“表面数据”,那些依赖刷赞维持热度的账号,正逐渐失去市场。在这一趋势下,“被告知刷赞”的应对策略,也应从“被动拒绝”转向“主动构建健康内容生态”。

对于内容创作者而言,坚守“内容为王”的本质,用优质作品吸引用户真实互动,才是长期发展的正道;对于企业管理者而言,建立以“真实价值”为核心的考核机制,摒弃“唯数据论”,才能激发团队的创新活力;对于平台而言,完善流量分配算法,打击数据造假行为,为优质内容提供更多曝光机会,才能营造可持续发展的网络环境。

被告知刷赞时的每一次选择,都是对内容价值与职业伦理的考验。拒绝刷赞,不是对抗规则,而是对数字时代“真实”底线的坚守;选择用真实互动替代虚假数据,或许短期内会面临压力,但长期来看,唯有真实的内容才能穿越流量周期,赢得真正的认可与尊重。当越来越多的人对“刷赞”说“不”,网络内容生态才能真正回归“内容为王”的本质,而这,需要每一个身处其中的人,从每一次“被告知刷赞”的应对开始,做出理性的选择。