在社交货币化时代,“名片赞”从职场社交的互动符号异化为个人影响力的量化指标,“如何刷名片赞能提升个人影响力”成为不少人的焦虑命题——但这一行为的真实价值,远比数字增长复杂得多。当我们拆解“刷赞”背后的逻辑链条会发现:它或许能制造短期数据繁荣,却难以构建长期影响力根基,甚至可能反噬个人品牌。要真正理解这个问题,需从社交本质、算法逻辑与价值创造三个维度展开。

一、“刷名片赞”的本质:从“社交认可”到“数据焦虑”的异化

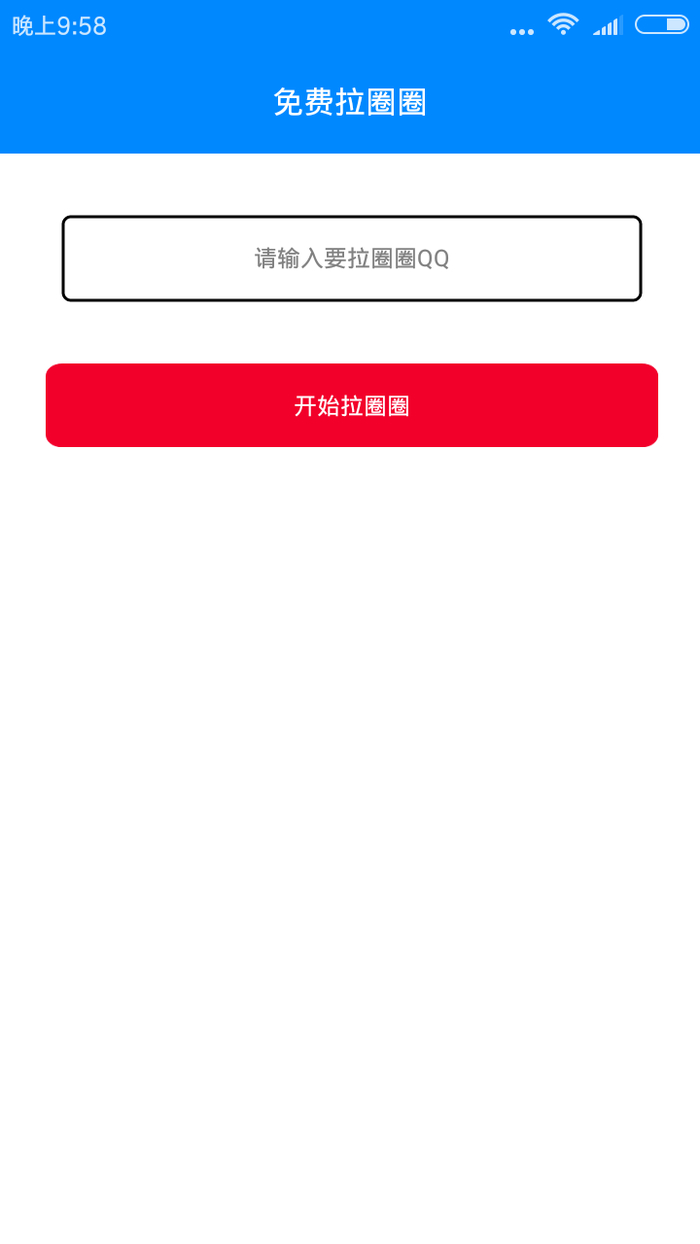

“名片赞”最初是职场社交中的自然反馈:当你在行业论坛分享观点、在社群输出干货时,他人的点赞是对内容价值的即时肯定。这种基于真实互动的认可,本质是“社会资本”的积累——它传递了“此人专业可信”的信号,潜移默化中提升个人在圈层内的声量。但当“赞”被量化为影响力指标,异化便开始了:部分平台将点赞数与曝光权重挂钩,个人开始将“赞数”等同于“影响力”,甚至衍生出“刷赞”产业链——通过购买、互赞、使用工具等手段伪造数据,试图用数字包装“专业形象”。

这种行为的背后,是“数据崇拜”下的认知偏差:人们误以为“高赞=高影响力”,却忽略了社交关系的核心是“信任”而非“数字”。正如社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”所言,社交本质是“印象管理”,但刷赞制造的“人设”如同舞台上的布景,一旦与现实互动脱节,便会在真实场景中崩塌。

二、短期虚假繁荣:刷赞带来的“泡沫影响力”

刷赞确实能在短期内制造“影响力幻觉”:一张名片下数百个赞,可能让陌生人产生“此人很受欢迎”的判断,从而增加合作邀约或社交连接的机会。但这种泡沫极其脆弱,原因有三:

其一,算法的“反作弊机制”。主流社交平台早已通过用户行为轨迹、互动深度、设备指纹等数据识别虚假互动——若某名片的点赞量突然激增,但评论、转发等深度互动滞后,算法会判定为异常数据,降低其曝光权重,导致“刷了也白刷”。

其二,用户的“火眼金睛”。职场社交的核心是“价值交换”,当潜在合作者看到你的名片赞数很高,但深入交流后发现内容空洞、观点陈旧,这种“数据与能力的割裂”会直接摧毁信任。正如一位资深猎头所言:“我从不看候选人名片的赞数,更看他朋友圈的专业讨论——那些真正有影响力的人,从不需要用数字证明自己。”

其三,品牌的“长期损耗”。若“刷赞”被识破,个人品牌将面临“诚信危机”。在职场生态中,“可信度”是影响力的基石,一次数据造假可能让他人贴上“浮躁”“不务实”的标签,这种负面认知的消除,远比积累赞数更困难。

三、真正的影响力构建:从“数字游戏”到“价值共鸣”

与其纠结“如何刷名片赞”,不如回归影响力的本质:影响力不是“被多少人看到”,而是“被多少人信任”。这种信任的建立,需要三个核心支撑:

一是专业价值的持续输出。职场影响力的核心是“你能为他人提供什么价值”。例如,在行业社群中,若你能持续输出深度分析、解决实际问题的方案,即使名片赞数不多,也会被视为“领域专家”——因为真正的专业能力,会通过高质量内容自然吸引同频者点赞、转发,形成“内容-互动-影响力”的正向循环。

二是深度关系的精准经营。社交不是“点赞之交”,而是“弱连接的强转化”。与其花时间刷赞,不如将精力放在与同行的深度交流上:一次有价值的线下会议、一次针对性的问题请教、一次真诚的资源共享,这些“高浓度互动”带来的信任,远胜于百个虚假点赞。正如管理学大师彼得·德鲁克所言:“沟通的关键在于听出未说的话”,刷赞是单向的“数字表演”,而深度关系是双向的“价值共鸣”。

三是个人标签的清晰定位。影响力需要“差异化标签”——当他人提到某个领域,能立刻联想到你。例如,“擅长用数据驱动决策的HR”“精通跨境合规的律师”,这种清晰的专业标签,会让人主动关注、点赞你的内容,形成“标签-认可-影响力”的闭环。而刷赞带来的模糊“高赞人设”,反而会让人难以记住你的核心价值。

四、行为边界与风险警示:刷赞的“隐形代价”

尽管刷赞能带来短期心理满足,但其潜在风险不容忽视:

一是平台规则的合规风险。多数社交平台明确禁止虚假互动,刷赞可能导致账号限流、降权,甚至封禁。例如,某职场社交平台曾公开处罚刷赞用户,不仅删除虚假数据,还公示其违规行为,对个人品牌造成毁灭性打击。

二是个人认知的扭曲风险。长期依赖刷赞,会让人陷入“数据依赖症”——不再关注内容质量,而是沉迷于数字增长,逐渐丧失专业输出的能力。这种“舍本逐末”的行为,最终会让个人影响力沦为空中楼阁。

三是社交生态的破坏风险。刷赞本质是对“真实互动”的污染,当职场社交充斥虚假数据,人与人之间的信任成本会不断上升,最终损害整个生态的健康。正如经济学家哈耶克所言,“秩序的形成源于个体的自发行动”,而刷赞这种“人为操纵的数字”,只会让社交秩序陷入混乱。

结语:影响力的本质是“被需要”,而非“被点赞”

回到最初的问题:“如何刷名片赞能提升个人影响力?”答案是否定的——刷赞或许能制造虚假的“数字繁荣”,却无法构建真实的“影响力壁垒”。个人影响力的核心,从来不是“有多少人给你点赞”,而是“有多少人因你而受益”。当你能持续为他人提供价值、深度经营信任关系、清晰传递专业标签时,那些真实的、有温度的互动自然会到来,而影响力,也会在这些真实连接中悄然生长。

与其在刷赞的数字游戏中迷失,不如回归社交的本质:做一个“有价值的人”——因为真正的影响力,从来都是“被需要”的证明,而非“被点赞”的表演。