在社交媒体平台上刷评论点赞的行为,近年来已成为数字生态中一个不容忽视的灰色地带。随着流量成为衡量内容价值的重要指标,一些人试图通过技术手段或人工方式人为操控互动数据,以获取短期利益。然而,这种行为是否触及法律红线,不仅关乎个体权益,更影响着整个数字经济的健康发展。从法律界定、平台规则到社会价值的多维视角审视,刷评论点赞绝非简单的“技术游戏”,其背后潜藏着不容忽视的法律风险与伦理挑战。

从法律维度看,刷评论点赞可能构成对多项法律法规的违反。《中华人民共和国反不正当竞争法》明确规定,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。在社交媒体场景中,商家通过刷量方式虚构用户好评、提升点赞数,本质上是对商品或服务真实性的扭曲,直接构成虚假宣传。例如,某电商商家雇佣“水军”刷单刷评,即使未直接欺骗消费者,但通过制造虚假的热度氛围,诱导消费者产生错误认知,已违反该法第八条,可由监管部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款。若情节严重,还可能涉及《刑法》中的虚假广告罪或损害商业信誉、商品声誉罪。

此外,《电子商务法》第三十九条要求电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权。刷评论点赞行为通过人为干预数据,破坏了电子商务平台的信息真实性,违背了该法对经营者“全面、真实”披露信息的基本要求。2021年,某知名MCN机构因组织网红在直播中刷点赞、刷粉丝,被市场监管部门认定为“不正当竞争行为”,并处以顶格罚款,这一案例为行业敲响了警钟:数据造假不仅违背商业道德,更可能触碰法律高压线。

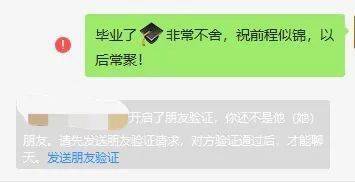

平台规则层面,刷评论点赞属于明确禁止的违约行为。社交媒体平台作为数字内容传播的载体,其用户协议及社区公约几乎均将“刷量”列为违规操作。以微博为例,《微博社区公约》第20条明确规定,禁止通过第三方工具或人工方式刷粉丝、刷评论、刷转发等行为,违者将视情节严重程度处以禁言、封号等处罚。抖音、小红书等平台也在规则中明确,“任何形式的虚假流量、虚假互动”均属于违规行为。这种规则约束并非平台单方面的“霸王条款”,而是基于用户与平台之间的契约关系——用户注册时即同意遵守平台规则,刷量行为本质上是对契约的违反,平台有权依据合同约定采取管理措施。

值得注意的是,平台对刷量行为的打击已从单一封号升级为技术溯源与联合惩戒。近年来,主流社交媒体平台普遍引入AI算法识别异常流量,通过分析点赞、评论的时间分布、用户行为特征、设备指纹等数据,精准定位刷量行为。一旦被认定,不仅相关内容会被下架,涉事账号还可能被纳入行业黑名单,影响其在其他平台的信用。这种“一处违规、处处受限”的机制,进一步提高了刷量行为的违约成本。

从社会价值角度看,刷评论点赞行为正在侵蚀数字生态的信任基石。社交媒体的核心价值在于连接人与信息,而真实互动是维系这种连接的纽带。当点赞、评论等数据可以被轻易操控,平台的内容推荐算法将失灵——优质内容可能因缺乏初始流量而被埋没,低质甚至虚假内容却通过刷量获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户对平台的信任度将大幅下降,最终损害整个行业的可持续发展。

更严重的是,刷量行为背后往往隐藏着灰色产业链。从提供刷量服务的“平台”到组织刷单的“中介”,再到参与刷量的“用户”,这条产业链涉及数据窃取、非法经营、逃税漏税等多重违法行为。部分刷量平台甚至通过恶意注册账号、盗用用户信息等方式获取“资源”,不仅侵犯公民个人信息安全,还可能被用于网络诈骗、传播不良信息等违法犯罪活动,对社会治理构成潜在威胁。

面对刷评论点赞的违法风险,合规运营成为个体与企业的必然选择。对个人用户而言,应摒弃“流量至上”的短视思维,通过优质内容积累真实粉丝,毕竟虚假的繁荣终将泡沫破灭,而真实的互动才能带来持久的价值。对企业而言,与其将资源投入高风险的刷量行为,不如深耕产品与服务,用真实口碑赢得市场。事实上,随着监管趋严和用户理性回归,那些依赖数据造假的企业终将被市场淘汰,而坚持诚信经营的企业才能在长期竞争中立于不败之地。

平台与监管部门也需协同发力,构建“技术+制度+教育”的治理体系。技术上,应持续升级算法模型,提升对异常流量的识别精度;制度上,可建立跨平台的数据共享机制,对刷量行为实施联合惩戒;教育上,需加强对用户和企业的普法宣传,明确刷量的法律后果。唯有多方合力,才能还数字生态一片清朗。

归根结底,在社交媒体平台上刷评论点赞绝非“无伤大雅”的小事,而是游走在法律与道德边缘的危险行为。它不仅可能面临行政处罚、民事赔偿甚至刑事制裁,更会破坏公平竞争的市场环境和健康有序的网络生态。唯有坚守真实、诚信的底线,才能让社交媒体真正成为传递价值、连接信任的桥梁,而非滋生虚假与欺骗的温床。