爱娟刷赞背后的原因究竟是什么?这个问题看似指向个体行为,实则折射出数字时代社交生态的深层逻辑。当“爱娟”这个符号与“刷赞”绑定,我们看到的不仅是一个账号的流量操作,更是算法逻辑、社会心理与个体需求在虚拟空间中的交织碰撞。要解开这个谜题,需从社交认同的底层需求、平台经济的运行规则以及数字生存的策略选择三个维度层层剖析,方能触及现象背后的本质。

一、社交认同的代偿:点赞符号与自我价值的绑定

人类作为社会性动物,对“被看见”“被认可”的渴望根植于本能。在数字社交场景中,点赞这一行为被赋予了超越“喜欢”的符号意义——它不仅是内容的温度计,更成为个体价值的量化指标。爱娟刷赞的起点,或许正是对这种符号价值的过度追求。当现实社交中的反馈滞后或模糊,虚拟空间的点赞数提供了即时、可量化的“认同证明”,满足着人们对自我价值的确认需求。

心理学中的“社交货币”理论指出,人们通过分享获得点赞,本质是在积累可用于社交交换的资本。爱娟的刷赞行为,可能源于对这种资本的焦虑:在内容爆炸的时代,没有点赞的内容如同“沉默的声音”,难以在信息流中脱颖而出。她或许发现,当账号的点赞数长期处于低位,不仅会削弱创作热情,更会在社交对比中产生“被边缘化”的挫败感。于是,刷赞成为了一种防御性策略——通过人为拔高数据,维持“受欢迎”的人设,缓解社交认同的赤字。

更深层次看,这种代偿行为暗含着对“真实互动”的失望。当算法不断推送“爆款模板”,当人们习惯于用点赞代替深度评论,爱娟可能逐渐意识到,自然流量难以支撑对“被看见”的渴望。刷赞于是成了对抗“互动通胀”的手段:既然真实的认可稀缺,便用数据制造“被认可”的假象,以此获得心理安慰。

二、算法逻辑的裹挟:流量至上下的生存法则

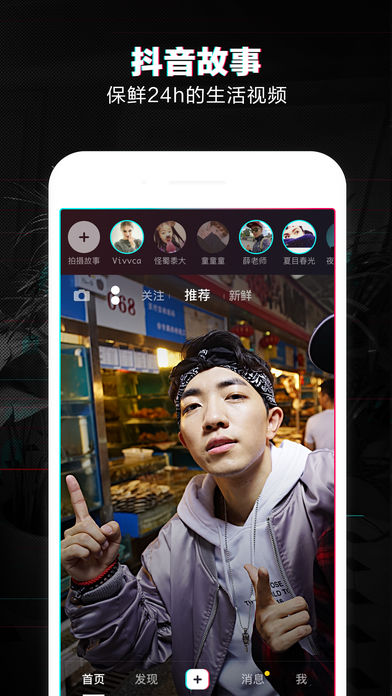

爱娟刷赞的背后,站着一套精密的算法系统。社交媒体平台的流量分配机制,本质是“数据优先”的达尔文主义——点赞、评论、转发等互动数据,直接决定内容能否进入更大的推荐池。这种机制下,高点赞=高价值=更多曝光,成为创作者默认的“成功公式”。爱娟的刷赞行为,很大程度上是对这套算法规则的被动适应。

试想,当爱娟认真创作的内容因初始互动不足而沉底,而同类低质但高赞的内容却能频频登上热门,她难免会陷入“流量焦虑”。算法的马太效应会不断放大这种焦虑:头部账号因基础数据优势获得更多推荐,中小创作者则因流量匮乏陷入“低曝光-低互动-更低曝光”的恶性循环。为了打破这种循环,刷赞成了成本最低的“破局点”——用少量投入换取数据的“虚假繁荣”,进而撬动算法的流量倾斜。

更值得警惕的是,平台商业逻辑的异化加剧了这种依赖。广告主投放广告时,点赞数是衡量账号影响力的核心指标;平台为提升用户粘性,也会优先展示“高互动”内容。这种“数据崇拜”让爱娟意识到,没有点赞数,再优质的内容也难以变现或获得关注。于是,刷赞从“被动适应”演变为“主动选择”,成了数字时代创作者的“生存必修课”。

三、个体策略的权衡:成本收益与认知偏差的博弈

抛开宏观的社交与算法因素,爱娟刷赞的背后,还藏着个体对“成本-收益”的精明计算。在数字内容创作中,时间、精力是沉没成本,而点赞数、粉丝量则是可量化的“产出”。当爱娟发现,通过自然积累获得同等数据需要数倍努力,而刷赞只需极低成本时,理性经济人的“趋利避害”便可能主导决策——毕竟,在“流量即机会”的环境下,早一步获得数据优势,就意味着早一步抢占资源。

这种计算背后,还隐藏着对“成功捷径”的认知偏差。社交媒体上,“一夜爆红”的故事被不断放大,却少有人提及其背后的数据铺垫。爱娟可能受到这种“幸存者偏差”的影响,认为刷赞是通往成功的“有效路径”,甚至将“数据造假”等同于“商业智慧”。当周围创作者都在“玩数据”,她更容易将刷赞合理化,视为“行业潜规则”而非道德失范。

此外,身份角色的叠加也可能强化刷赞动机。如果爱娟同时是职场人、宝妈、内容创作者,多重身份的时间压力会让她更倾向于“高效”获取数据。刷赞于是成了一种“时间管理策略”——用金钱置换时间,快速满足账号成长的阶段性目标,哪怕这种“成长”建立在虚假数据之上。

结语:从“刷赞”到“刷真实”,数字生态的反思与重构

爱娟刷赞的背后,是个体对社交认同的渴望、对算法逻辑的妥协、对生存压力的应对,更是数字时代内容生态失衡的缩影。当点赞数成为衡量价值的唯一标尺,当“真实”输给“数据”,创作者与平台都将陷入“劣币驱逐良币”的困境。要破解这一困局,不仅需要平台优化算法逻辑,减少对单一数据的依赖,引导“优质内容”而非“高赞内容”的传播;更需要创作者回归内容本质,用真实价值替代数据泡沫——毕竟,数字时代的社交,终究要回归“真实连接”的本质。爱娟的故事,或许只是一个开始,但它提醒我们:当虚拟与现实的边界日益模糊,守住真实的底线,才是数字生存的长远之道。