当消费者满怀期待点击“确认收货”,却发现账户余额被莫名扣除,所谓的“商品”不过是空荡荡的代码提示,这才惊觉自己已落入“卡盟购物陷阱”的漩涡——卡盟购物陷阱多,东西没收到钱没了,这并非个例,而是虚拟商品交易领域长期存在的顽疾。卡盟,作为以虚拟商品(如游戏账号、充值卡、软件授权等)为主的交易平台,因低门槛、高流动性成为滋生诈骗的温床。为何看似便捷的卡盟交易频频上演“钱货两空”的闹剧?背后是平台监管的真空、交易规则的漏洞,以及消费者对虚拟商品特性的认知盲区。

卡盟陷阱的运作机制:从“虚假发货”到“资金闭环”的精准骗局

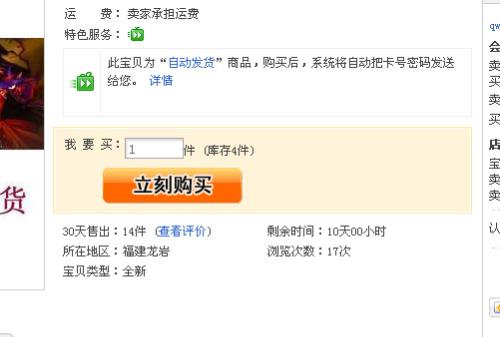

“东西没收到钱没了”的核心,在于卡盟交易中“货”与“款”的分离性被不法分子利用。与传统实物商品不同,虚拟商品的交付依赖数字信息传输,无需物流环节,这为“虚假发货”提供了天然便利。不法商家常通过“钓鱼链接”或“自动发货系统”制造已发货假象:消费者支付后,收到的可能是无效激活码、过期账号,或是仅能查看的“商品描述”,而非实际可用的虚拟商品。例如,游戏装备交易中,商家可能发送一个“外观相同但绑定账号”的装备图片,消费者实际无法使用,此时资金早已通过平台快速提现转移。

更隐蔽的陷阱在于“资金闭环”设计。部分卡盟平台采用“秒到账”机制,商家收款后可在数分钟内将资金分散至多个账户,即便消费者发现被骗,平台也以“虚拟商品交易不可逆”为由拒绝退款。更有甚者,平台与商家勾结,通过“刷单炒信”伪造高信誉度,诱导消费者放松警惕。当纠纷发生,商家消失,平台推诿,消费者最终陷入“投诉无门、维权无果”的困境。这种“先付款后收货”的模式,在缺乏第三方担保的情况下,本质上将消费者置于完全被动地位。

消费者的风险认知误区:“贪便宜”与“想当然”的双重陷阱

卡盟购物陷阱的泛滥,与消费者的风险认知误区密切相关。首先,“贪图低价”是主要诱因。许多卡盟商品价格远低于市场均价,如“1折游戏账号”“免费试用软件授权”等,消费者往往因“捡漏心理”忽视异常。殊不知,这些低价商品要么是盗版或黑产获取的赃物,要么是“钓鱼饵”——以低价为诱骗消费者点击恶意链接,进而盗取账号或植入木马。

其次,对“虚拟商品无实物”特性的误读加剧了风险。部分消费者认为“虚拟商品只需发送代码,不存在物流损耗”,却忽略了“代码有效性”的验证难度。例如,购买软件激活码后,商家可能以“已使用”“超过次数”为由拒绝承认,而消费者缺乏有效证据证明收到的代码无效。此外,多数消费者默认“平台有担保交易”,却不知部分卡盟平台为吸引商家,刻意弱化担保条款,甚至将“风险自担”写入用户协议,而用户往往在注册时不会仔细阅读这些细则。

平台责任的集体失守:从“监管宽松”到“纵容获利”的灰色链条

卡盟购物陷阱频发,根源在于平台责任的集体失守。相较于淘宝、京东等大型电商平台,卡盟平台的准入门槛极低:无需企业资质审核,商家注册仅需手机号,甚至可匿名入驻。这种“放养式”管理导致大量无资质商家混入,其中不乏专门从事诈骗的“职业黄牛”。平台为追求流量和佣金,对商家资质、商品来源审核流于形式,甚至对投诉举报采取“冷处理”——消费者提交的证据可能被石沉大海,而违规商家仅在多次投诉后才被象征性封号,实则早已转移阵地。

更值得警惕的是,部分卡盟平台通过“技术手段”为诈骗提供掩护。例如,平台故意混淆“自动发货”与“手动发货”的界定,当消费者未收到商品时,商家可辩称“系统自动发货已完成,消费者未及时查收”,而平台技术日志却无法提供真实发货记录。此外,平台在纠纷处理中常偏向商家,以“虚拟商品交易特殊性”为由拒绝介入,实质是将消费者权益作为牺牲品,维持平台的虚假繁荣。这种“重流量、轻监管”的运营逻辑,使得卡盟逐渐沦为“法外之地”。

破解困局:从“消费者自救”到“生态重构”的破局之路

面对“卡盟购物陷阱多,东西没收到钱没了”的乱象,单靠消费者警惕性远远不够,需从交易规则、平台责任、监管机制多维度破局。对消费者而言,首先要树立“低价陷阱”意识:对远低于市场价的虚拟商品保持警惕,优先选择支持“第三方担保交易”的平台,并仔细阅读用户协议中关于退款、维权的条款。交易时务必保留聊天记录、支付凭证、商品截图等证据,一旦发现被骗,立即向平台投诉并报警,切勿因“金额小”而放弃维权。

对平台而言,重建信任是生存之本。平台应严格落实商家资质审核,要求实名认证并缴纳保证金,建立“黑名单”制度,对违规商家永久封禁;同时优化交易流程,引入“确认收货”机制——虚拟商品交付后需消费者验证激活,确认无误后方可放款,避免“虚假发货”得逞。此外,平台应设立独立客服团队,对纠纷投诉限时响应,提供仲裁依据,而非推诿扯皮。

从监管层面,需将虚拟商品交易纳入电商法监管范畴,明确平台对商家资质、商品合法性的审核义务,对“明知故犯”的平台处以高额罚款;同时建立跨部门协作机制,对卡盟领域的黑灰产链条(如盗版软件、游戏账号盗取等)进行专项打击,从源头压缩诈骗空间。

卡盟购物陷阱的治理,本质是虚拟商品交易生态的重构。当平台不再以“流量至上”为唯一目标,当监管规则覆盖虚拟交易的每一个环节,当消费者理性消费与维权意识觉醒,“钱货两空”的悲剧才能从根本上避免。唯有如此,卡盟才能从“诈骗温床”蜕变为真正的虚拟商品交易枢纽,让技术便利真正服务于消费者,而非成为不法分子牟利的工具。