在探讨县城开高速公路是否挣钱这一问题时,我们需要从多个角度进行深入分析。首先,县城作为一个相对较小的行政区域,其经济发展水平、人口密度、交通需求等因素都会直接影响到高速公路的盈利能力。其次,高速公路的建设和运营成本也是一个不可忽视的重要因素。此外,政策支持、市场需求、周边配套设施等外部环境也会对高速公路的盈利状况产生深远影响。

从经济学角度来看,高速公路作为一种基础设施,其建设和运营往往需要巨额的投资。初期投资大、回报周期长是高速公路项目的显著特点。对于县城而言,由于其经济规模相对较小,财政收入有限,因此在承担高速公路建设费用时可能会面临较大的财政压力。然而,如果高速公路能够有效带动当地经济发展,提升交通便捷性,吸引更多的投资和人才,那么其长期效益可能是非常可观的。

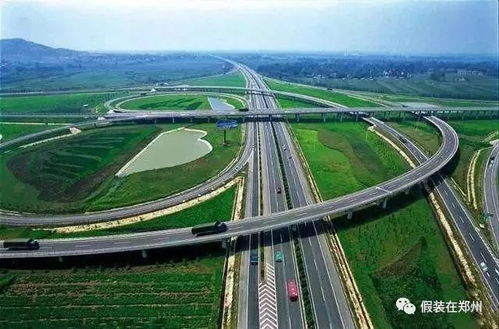

市场需求是决定高速公路盈利能力的关键因素之一。县城的地理位置、人口分布、产业结构等因素都会影响到高速公路的使用频率和车流量。例如,如果一个县城位于重要的交通枢纽位置,或者是某个大型工业园区的所在地,那么其高速公路的使用需求可能会相对较高,从而带来更多的通行费收入。反之,如果县城地处偏远,人口稀少,经济活动不频繁,那么高速公路的盈利能力可能会大打折扣。

建设和运营成本也是影响高速公路盈利的重要因素。高速公路的建设不仅需要大量的资金投入,还需要占用大量的土地资源,涉及到拆迁、补偿等一系列复杂问题。此外,高速公路的日常维护、管理、运营等也需要持续的资金投入。对于县城而言,如何在有限的财政资源下,合理控制建设和运营成本,是一个亟待解决的问题。

政策支持对于高速公路项目的成功与否同样至关重要。政府的财政补贴、税收优惠、土地政策等都可以有效降低高速公路的建设和运营成本,提升其盈利能力。例如,某些地方政府为了推动当地经济发展,可能会对高速公路项目给予一定的财政补贴,或者提供税收优惠政策,从而减轻企业的负担,提高项目的盈利前景。

除了上述因素外,周边配套设施的完善程度也会对高速公路的盈利能力产生影响。高速公路作为一种交通基础设施,其功能的发挥离不开周边配套设施的支持。例如,服务区、加油站、维修站等配套设施的完善,可以提升高速公路的使用体验,吸引更多的车流量,从而增加通行费收入。

在实际操作中,县城开高速公路的盈利模式主要有两种:一种是政府主导模式,即由政府出资建设和管理高速公路,通过收取通行费等方式实现盈利;另一种是PPP模式(Public-Private Partnership),即政府与社会资本合作,共同建设和运营高速公路,通过分成等方式实现盈利。这两种模式各有优劣,需要根据具体情况选择合适的模式。

以某县城为例,该县城地处交通要道,近年来经济发展迅速,人口增长较快。为了进一步提升交通便捷性,促进经济发展,该县城决定修建一条连接周边大城市的高速公路。经过多方论证和规划,该项目最终采用了PPP模式,由政府和一家大型企业共同出资建设。政府在项目初期提供了土地和政策支持,企业则负责具体的建设和运营工作。

在项目建设过程中,该县城注重控制成本,合理规划线路,尽量减少对周边环境的破坏。同时,政府还积极推动周边配套设施的建设,如服务区、加油站等,以提升高速公路的使用体验。项目建成后,由于地理位置优越,车流量较大,通行费收入稳定,企业很快就实现了盈利。

通过这个案例可以看出,县城开高速公路是否挣钱,关键在于科学规划、合理控制成本、充分利用政策支持、完善周边配套设施等因素。只有在这些方面做到位,才能确保高速公路项目的长期盈利能力。

当然,并不是所有的县城都适合开高速公路。对于那些地理位置偏远、人口稀少、经济基础薄弱的县城而言,盲目上马高速公路项目可能会带来较大的财政风险。因此,在决策前,需要进行充分的调研和论证,评估项目的可行性和盈利前景。

总之,县城开高速公路是否挣钱,是一个复杂的问题,需要综合考虑多方面的因素。只有在科学规划、合理控制成本、充分利用政策支持、完善周边配套设施的基础上,才能确保高速公路项目的长期盈利能力,为县城的经济发展注入新的活力。