近年来,随着社会经济的快速发展和生活成本的不断上升,越来越多的教师开始寻求副业以增加收入。然而,这一现象也引发了不少争议,尤其是当教师因做副业被举报时,更是引发了广泛的关注和讨论。教师作为传道授业解惑的职业,其本职工作的重要性不言而喻,但面对现实生活的压力,许多教师不得不在课余时间寻找额外的收入来源。这种现象背后,既有教师个人生活的无奈,也有教育体制和薪酬体系的深层次问题。

教师做副业的原因多种多样。首先,经济压力是主要原因之一。许多教师的工资水平并不高,尤其是在一些经济欠发达地区,教师的收入难以满足家庭的基本需求。随着房价、物价的不断上涨,单靠工资收入难以维持体面的生活,迫使一些教师不得不寻求副业。其次,职业发展的局限性也是一个重要因素。教师在职业发展上往往面临瓶颈,晋升空间有限,职业成就感不足,这也促使一些教师通过副业来寻求自我价值的实现。

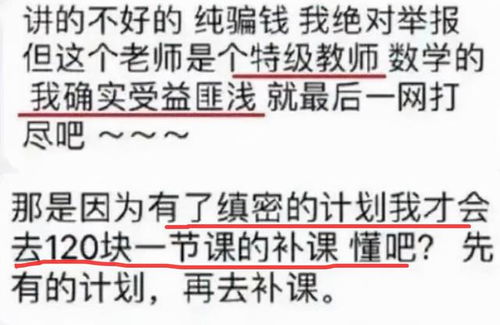

然而,教师做副业也带来了一系列问题。首先,影响教学质量。教师的精力和时间有限,过多的投入到副业中,难免会影响到备课、批改作业等本职工作,进而影响教学质量。其次,引发道德争议。教师作为学生的榜样,其行为对学生有着潜移默化的影响。如果教师过度追求经济利益,可能会给学生传递错误的价值观。此外,利益冲突也是一个不容忽视的问题。有些教师的副业可能与教育行业相关,如开设补习班、编写教辅资料等,这难免会引发利益冲突,影响教育公平。

面对教师做副业的现象,社会各界看法不一。有人认为,教师也是普通人,有权通过合法途径增加收入,不应过多干涉。也有人认为,教师应当全身心投入到教育事业中,副业会分散精力,影响教学质量,应当严格限制。教育部门的态度则更为谨慎,一方面强调教师应当以本职工作为重,另一方面也在积极探索提高教师待遇、改善教师工作环境的措施。

从法律层面来看,教师做副业并非完全不可行,但必须符合相关法律法规。根据《教师法》规定,教师不得从事有偿家教等违规行为,但并未明确禁止教师从事其他合法的副业。问题的关键在于如何平衡教师的个人权益和职业责任。一方面,应当尊重教师的个人选择,允许其在不影响本职工作的前提下从事合法的副业;另一方面,也要加强对教师副业的监管,防止出现影响教学质量、引发利益冲突等问题。

在实际操作中,一些地方已经开始探索相关的管理措施。例如,有的学校规定教师必须在完成本职工作的前提下,才能从事副业,并且需要向学校报备;有的地方则通过提高教师待遇、改善教师工作环境,减少教师从事副业的需求。这些措施在一定程度上缓解了教师做副业带来的问题,但也存在一定的局限性。

从根本上解决教师做副业的问题,还需要从多个方面入手。首先,提高教师待遇是关键。只有当教师的工资水平能够满足基本生活需求时,才能减少教师从事副业的动力。其次,完善教师职业发展体系,为教师提供更多的晋升机会和职业发展空间,增强教师的职业成就感。此外,加强师德师风建设,引导教师树立正确的价值观,自觉抵制违规行为。

教师做副业的现象背后,反映了当前教育体制和薪酬体系存在的深层次问题。要解决这一问题,既需要教师的自律和自觉,也需要社会各界的共同努力。只有通过多方协作,才能找到平衡教师个人权益和职业责任的合理路径,确保教育事业的健康发展。

在这个过程中,社会舆论的引导也至关重要。媒体应当客观、理性地报道教师做副业的现象,避免过度渲染和炒作,引导公众正确看待这一问题。同时,家长和学生也应当理解教师的难处,给予更多的支持和理解。

总之,教师做副业是一个复杂的社会现象,既有其合理性,也存在诸多问题。解决这一问题,需要从提高教师待遇、完善职业发展体系、加强师德师风建设等多个方面入手,通过多方协作,找到平衡教师个人权益和职业责任的合理路径,确保教育事业的健康发展。只有这样,才能让教师安心从教,全身心投入到教育事业中,为培养更多优秀人才贡献力量。