在我国,事业单位员工的工龄不仅关系到工资待遇,还影响着职称评定、退休金计算等多个方面。然而,很多人对于工龄的计算方法并不了解,甚至有些人对工龄的概念都存在误解。本文将深入探讨事业单位工龄的计算方法,帮助你确保自己的工龄准确无误。

工龄,作为衡量员工工作年限的重要指标,对于事业单位员工来说具有特殊的意义。然而,由于工龄计算的复杂性,很多人在计算过程中容易出错。有些人甚至错误地认为,工龄只是简单地从入职时间算起到现在的时间。实际上,工龄的计算远比这复杂得多。那么,事业单位工龄究竟是如何计算的呢?本文将为你揭开这个谜团。

工龄的定义及重要性

首先,我们需要明确工龄的定义。工龄,是指员工在某一单位连续工作的时间。它不仅反映了员工的工作经验,还是确定工资待遇、职称评定、退休金计算等的重要依据。

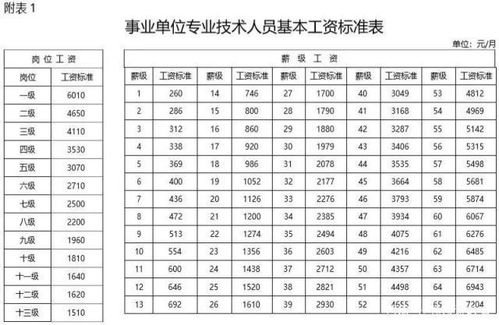

在事业单位中,工龄的重要性更是不言而喻。根据我国的相关政策,工龄越长,员工的工资待遇通常会越高。此外,工龄还是职称评定的重要条件之一。在一些事业单位,工龄甚至直接影响到员工的退休金计算。

工龄的计算方法

接下来,我们来详细探讨工龄的计算方法。事业单位工龄的计算主要包括以下几个方面:

-

连续工龄的计算:连续工龄是指员工在同一单位连续工作的时间。计算方法相对简单,即从入职时间算起到现在的时间。

-

间断工龄的计算:间断工龄是指员工在不同单位之间间断工作的时间。计算时,需要将各个单位的工作时间累加起来。

-

特殊工龄的计算:特殊工龄主要包括军龄、知青龄等。这些工龄通常需要在计算总工龄时单独考虑。

-

视同工龄的计算:视同工龄是指虽然员工没有实际工作,但按照政策规定可以视为工作年限的时间。例如,有些政策规定,在校期间的学习时间可以视同工龄。

具体计算案例分析

为了更好地理解工龄的计算方法,我们来看一个具体的案例。

假设某员工小王,1985年1月参加工作,1990年1月调到另一单位工作,2000年1月又调到当前单位工作至今。那么,小王的工龄计算如下:

- 连续工龄:从2000年1月算起到现在的时间,即23年。

- 间断工龄:从1985年1月到1990年1月的时间,即5年。

- 总工龄:连续工龄+间断工龄=23年+5年=28年。

需要注意的是,如果小王在调工作时有过间断,那么间断期间的时间也需要计算在内。

如何确保工龄计算的准确性

了解了工龄的计算方法后,我们还需要关注如何确保工龄计算的准确性。以下是一些建议:

-

保留相关证据:如工作证明、工资条等,以备不时之需。

-

及时沟通:与人事部门保持良好沟通,确保工龄计算的准确性。

-

了解政策:熟悉国家和单位关于工龄计算的相关政策,避免出现误解。

总结

工龄对于事业单位员工来说具有重要意义。通过深入了解工龄的计算方法,我们可以确保自己的工龄准确无误,从而享受到应有的待遇。希望本文能够帮助大家更好地理解工龄的计算方法,为自己的权益保驾护航。

在未来的职业生涯中,让我们时刻关注工龄的变化,为自己争取到应有的权益。同时,也希望各单位在工龄计算方面能够更加规范、透明,为员工创造一个公平、公正的工作环境。