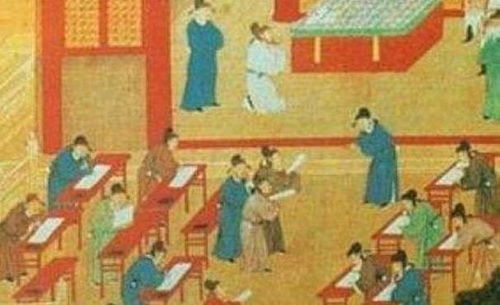

在古代中国,科举制度是无数寒门学子改变命运的重要途径。然而,对于许多出身贫寒的农家子弟来说,科举之路并非坦途。他们不仅要面对繁重的学业压力,还要肩负起养家糊口的重担。农忙时节,他们更是要在田间地头与书桌之间来回奔波,力求在学业和家庭之间找到微妙的平衡。

科举制度自隋唐时期确立以来,便成为选拔人才的主要方式。对于农家子弟而言,科举不仅是个人奋斗的目标,更是家族的希望所在。然而,现实往往残酷,家境贫寒使得他们在追求学业的同时,不得不兼顾家庭的生计。每当农忙时节来临,他们便要放下书本,投身于繁重的农活之中。这种双重压力,既考验着他们的意志,也磨砺着他们的能力。

在古代社会,农业是国家的根本,也是大多数家庭的主要经济来源。对于农家子弟来说,农忙时节的劳作不仅是家庭生存的需要,更是对自身体力与耐力的考验。他们要在烈日下耕作,在风雨中收割,汗水浸透了衣衫,双手磨出了老茧。然而,即便如此,他们依然没有放弃对知识的追求。夜晚,当一天的劳作结束,他们便会在昏暗的油灯下,翻开书本,继续自己的学业。

科举之路漫长而艰辛,不仅需要扎实的学识,还需要足够的财力支持。对于农家子弟来说,筹集科举所需的费用是一项巨大的挑战。他们不得不在农忙之余,寻找各种赚钱的门路。有的学子会选择在村中私塾教书,有的则会利用自己的手艺制作一些小物件出售。还有一些人,会选择在农闲时节外出打工,赚取微薄的收入。这些努力,虽然艰辛,却为他们提供了继续学业的机会。

在科举制度的激励下,许多农家子弟通过不懈的努力,最终实现了鱼跃龙门的梦想。他们不仅改变了自己的命运,也为家族带来了荣耀。然而,这一过程的艰辛,只有他们自己最为清楚。农忙时的劳作,科举路上的拼搏,赚钱养家的艰辛,构成了他们人生中最难忘的记忆。

在古代社会,科举制度虽然为寒门学子提供了一条上升的通道,但这条通道并非一帆风顺。农家子弟在追求学业的同时,还要面对生活的重重压力。农忙时节的劳作,不仅是对他们体力的考验,更是对他们意志的磨砺。而赚钱养家的艰辛,则让他们更加珍惜来之不易的学习机会。

在科举制度的背景下,农家子弟的奋斗故事充满了艰辛与希望。他们用自己的汗水和智慧,书写了一段段感人至深的人生篇章。这些故事,不仅是对古代科举制度的生动诠释,更是对中华民族自强不息精神的真实写照。

在现代社会,虽然科举制度早已废除,但农家子弟面临的挑战依然存在。他们依然要在学业与家庭之间寻找平衡,依然要为了梦想而不断努力。然而,正是这种不懈的奋斗精神,使得他们在逆境中不断成长,最终实现自己的人生目标。

农忙科举之赚钱养家,这一主题不仅揭示了古代农家子弟的艰辛历程,更体现了他们坚韧不拔的精神风貌。他们的故事,既是历史的见证,也是对后人的激励。无论时代如何变迁,这种自强不息、勇于拼搏的精神,都值得我们铭记与传承。