在当今互联网时代,电商平台拼多多以其独特的社交电商模式迅速崛起,吸引了大量用户。拼多多的“助力”功能更是成为其吸引用户、提升活跃度的重要手段。许多用户在参与拼多多各类活动时,都会遇到一个常见问题:每个人可以助力几次?这个问题看似简单,实则涉及拼多多平台的运营策略、用户行为分析以及社交电商的深层逻辑。

拼多多作为社交电商的代表,其核心竞争力在于通过社交网络实现商品的快速传播和销售。助力活动正是这一模式的典型体现。用户通过邀请好友助力,不仅可以获得商品优惠,还能增加平台的用户粘性和活跃度。然而,助力次数的限制则是平台在平衡用户体验和商业利益之间做出的权衡。

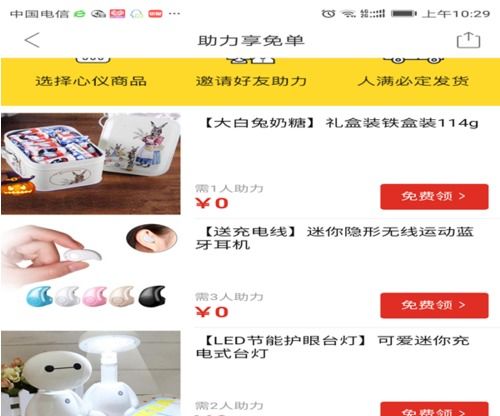

在探讨助力次数之前,我们需要了解拼多多助力活动的几种常见形式。首先是“砍价免费拿”活动,用户邀请好友助力砍价,直至商品价格降至零元;其次是“拼团助力”,通过好友助力加速拼团成功;还有“抽奖助力”,好友助力增加抽奖次数或提高中奖概率。这些活动虽然形式各异,但核心目的都是通过社交互动提升用户参与度和平台流量。

那么,为什么拼多多要限制每个人的助力次数呢?首先,防止刷单和作弊是主要原因之一。无限制的助力容易导致恶意刷单和作弊行为,破坏平台的公平性和用户体验。其次,控制活动成本也是重要考量。助力活动往往伴随着大量的优惠和补贴,限制助力次数可以有效控制平台支出,确保活动的可持续性。此外,提升用户活跃度也是关键因素。通过限制助力次数,平台可以激励用户更频繁地参与活动,增加用户粘性。

在具体操作上,拼多多对不同活动和不同用户的助力次数限制并不相同。一般来说,普通用户在单个活动中每天可以助力1-3次,而VIP用户或特定活动期间,助力次数可能会有所增加。这种差异化策略不仅体现了平台对用户分层管理的精细化,也反映了平台在平衡用户体验和商业利益之间的智慧。

然而,助力次数的限制也引发了一些用户的不满和质疑。部分用户认为,限制助力次数降低了活动的趣味性和参与感,甚至有用户抱怨平台“套路深”。对此,拼多多也在不断优化活动规则,力求在用户体验和平台利益之间找到最佳平衡点。

从更深层次来看,拼多多助力次数的限制实际上反映了社交电商模式的内在矛盾。一方面,社交电商依赖用户的社交网络进行传播和销售,需要通过互动活动提升用户参与度;另一方面,平台需要控制成本和防止作弊,确保商业模式的可持续性。这种矛盾在助力次数的限制上表现得尤为明显。

在助力次数的具体设置上,拼多多采用了动态调整机制。平台会根据活动类型、用户行为数据以及市场反馈,实时调整助力次数限制。例如,在大型促销活动期间,平台可能会放宽助力次数,以吸引更多用户参与;而在日常活动中,则可能收紧限制,确保活动的公平性和可控性。

此外,拼多多还通过用户激励体系来平衡助力次数的限制。例如,平台会根据用户的活跃度和贡献度,给予不同等级的VIP权益,包括增加助力次数、享受更多优惠等。这种差异化激励不仅提升了用户的参与积极性,也增强了用户的忠诚度。

在助力活动的实际操作中,拼多多还注重用户体验的优化。例如,平台会通过智能推荐算法,为用户推荐最适合的助力活动,减少用户的搜索成本;同时,平台还会通过弹窗提示、消息推送等方式,及时告知用户助力进度和剩余次数,提升用户的参与体验。

然而,助力次数的限制也带来了一些潜在风险。首先,部分用户可能会因为助力次数不足而感到失望,甚至放弃参与活动,影响平台的用户活跃度。其次,限制助力次数可能导致用户转向其他平台,尤其是那些提供更多助力机会的竞争对手平台。对此,拼多多需要不断优化活动规则,提升用户体验,以应对这些潜在风险。

在助力次数的设置上,拼多多还借鉴了游戏化思维。通过设定助力次数限制,平台实际上是在营造一种“稀缺感”,激发用户的参与欲望。同时,平台还会通过排行榜、勋章等游戏化元素,增加用户的成就感和归属感,进一步提升用户粘性。

总的来说,拼多多助力次数的限制是平台在社交电商模式下,平衡用户体验和商业利益的一种策略。通过动态调整助力次数、优化用户体验、借鉴游戏化思维等方式,拼多多在不断探索和优化这一策略,力求在激烈的市场竞争中保持领先地位。

在未来的发展中,拼多多还需要继续关注用户反馈,不断优化助力活动的规则和机制,确保在提升用户参与度的同时,也能有效控制成本和防止作弊,实现平台的可持续发展。助力次数的限制看似简单,实则蕴含着拼多多在社交电商领域的深刻思考和智慧实践。

通过对助力次数限制的深入分析,我们可以看到拼多多在社交电商模式下的独特运营策略和精细化用户管理。这不仅为拼多多自身的持续发展提供了有力支撑,也为整个社交电商行业提供了宝贵的经验和启示。在未来的市场竞争中,拼多多能否继续通过创新和优化,保持其在社交电商领域的领先地位,值得我们持续关注。