收量赚钱、播放量赚钱,平台到底咋赚啊?

“一万播放量到底能赚多少钱?”这个看似简单的问题,背后实则牵动着一个庞大、精密且时刻都在变化的商业生态系统。无数创作者涌入内容赛道,渴望将才华与汗水转化为真金白银,而平台则在幕后,构建着一套复杂的规则,将无形的注意力转化为可观的商业帝国基石。要真正看懂这盘棋,就必须撕开“播放量赚钱”的表层,深入探究创作者的收益来源、平台的盈利逻辑,以及连接二者的核心——流量分配与商业价值的转化密码。

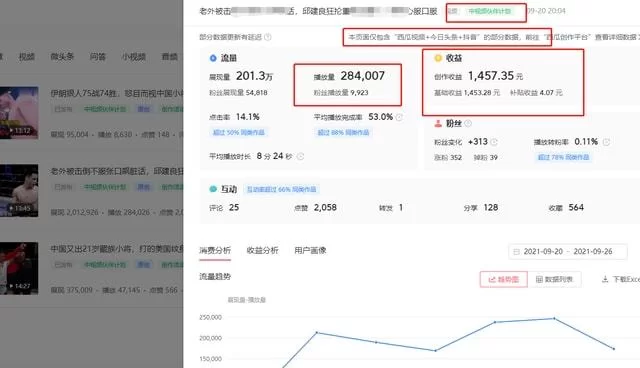

首先,我们必须厘清一个基础概念:创作者播放量收益并非一个固定的“单价”。它不像传统计件工作,多劳多得,其背后是一套动态的、多维度的计算模型。最原始的模式,源于广告分成。当你的视频内容前后插播了贴片广告,或者信息流中出现了品牌推广,平台会根据广告的展示量(CPM,千次展示成本)或点击、转化效果(CPA/CPS)向广告主收费,然后再按照一个既定的分成比例,将其中一部分分给创作者。这个比例,通常在30%到50%之间浮动,平台拿走大头。但这里的关键在于,不同地区、不同用户群体、不同时段、不同内容类型的广告价值天差地别。一个面向高净值人群的财经视频,其千次展示广告价值可能远超一个泛娱乐的搞笑段子。因此,单纯用播放量来衡量收益,本身就是一种误读。它更像是创作者在数字世界里“租用”平台注意力资源后,通过广告这种“地租”形式获得的分成,而这笔“地租”的高低,完全取决于这片“土地”的商业价值。

那么,平台到底是怎么赚钱的?如果说创作者的收入是“地租”,那平台无疑就是那个手握核心资源的“地产开发商”与“商业运营商”。其平台盈利模式分析起来,远比广告分成要丰富和深刻。第一,也是最核心的,是广告收入。除了分给创作者的那部分,平台还掌握着海量的、无法直接分配到单个创作者的流量入口,比如开屏广告、热门搜索位、挑战赛冠名等,这些是平台最直接、最暴利的收入来源。第二,是近年来异军突起的电商业务。平台通过内置的购物车、小黄车、直播带货等功能,将内容与消费无缝衔接。当创作者通过视频或直播引导用户完成购买,平台会从中抽取一定比例的技术服务费或佣金。这部分收入的想象空间巨大,因为它绕过了传统的广告环节,直接将流量转化为GMV(商品交易总额),平台的角色也从“媒体”向“商场”进化。第三,是增值服务与虚拟货币。用户为了获得更好的体验、表达对主播的喜爱,会购买会员、赠送虚拟礼物,这些构成了平台的又一笔稳定收入。所以,平台并非单纯的“中介”,它通过构建生态,同时在“广告”、“电商”、“服务”三条战线上攻城略地,其盈利能力是指数级的。

理解了平台和创作者各自的赚钱方式,就必须探讨那个决定性的“黑箱”:流量分配机制。为什么有些视频质量很高却播放寥寥,而有些看似普通的内容却能一夜爆火?这背后是算法在起作用。算法的终极目标,并非简单地推荐“优质内容”,而是最大化平台的整体商业价值。一个视频能否获得海量推荐,取决于它能否在单位时间内,为平台带来更高的用户停留时长、互动率、以及最重要的——商业转化潜力。这就解释了为什么那些能够激发用户购买欲望、引导用户点击链接、或者本身就带有强烈商业属性的内容,往往更容易获得流量倾斜。算法会通过海量数据学习,判断哪些内容更可能“种草”成功,哪些用户群体是“高价值”潜在消费者。因此,流量的天平,早已从纯粹的艺术性或趣味性,向商业可行性倾斜。创作者若想在这场游戏中胜出,就必须理解并适应这套逻辑,在内容创作中巧妙地植入“价值锚点”,让算法“看到”你的商业潜力。

这便引出了当前内容生态中最核心的玩法——内容电商变现逻辑。这套逻辑彻底颠覆了传统的“人找货”模式,进化为“货找人”。其核心链条是:通过优质内容(无论是专业知识测评、沉浸式使用体验,还是人格化的生活方式分享)建立信任,完成“种草”;然后通过便捷的购买链接,在用户兴趣最高涨的瞬间,完成“拔草”。在这个过程中,内容不再是单纯的消费品,而是成为了一种新型的“导购员”和“体验官”。成功的电商内容创作者,其收入早已不再依赖微薄的广告分成,而是来自于可观的佣金和品牌合作费用。他们的商业模式,从“流量售卖”升级为了“信任变现”。这种模式对创作者的要求更高,不仅要懂内容,更要懂产品、懂用户、懂营销。它要求创作者从一个单纯的“艺术家”,转变为一个精明的“产品经理”和“品牌主理人”。这也是为什么,如今头部内容生态中,垂类领域的专家型、人格化博主越来越受到平台和品牌方青睐的原因。

然而,这条看似光鲜的变现之路并非坦途。随着入局者增多,内容同质化、用户审美疲劳、平台政策变动等问题日益凸显。创作者面临着持续产出高质量内容的巨大压力,一旦跟不上节奏,流量便会迅速枯竭。同时,过度商业化也可能损害内容的公信力,导致粉丝流失。对于平台而言,如何在商业化和用户体验之间找到平衡,避免生态恶化,是其长期发展的核心挑战。未来的趋势,或许是向着更精细化、更圈层化的方向发展。流量的红利正在消退,而基于深度信任和精准匹配的“私域流量”价值将愈发凸显。创作者需要构建起自己的品牌护城河,而平台则需要提供更强大的工具和更公平的规则,来维系这个庞大生态的健康运转。这场关于流量的博弈,最终比拼的不再是简单的技巧,而是对商业本质和人性的深刻理解。

流量与金钱的舞蹈永不停歇,规则在变,玩法在升级。对于每一个身处其中的创作者而言,理解平台的商业逻辑,看懂流量的分配密码,仅仅是入门的第一课。而真正的破局者,是那些既能洞察人性、创造价值,又能驾驭规则、重塑游戏的人。他们明白,流量不是终点,而是商业价值的起点,真正的财富,蕴藏在内容与人心连接的深处。