有糖广告任务怎么做,看广告的钱去哪了?

当我们谈论“有糖广告任务”时,脑海中浮现的往往是“点点手机,轻松赚钱”的场景。这种模式在下沉市场与时间碎片化的人群中展现出惊人的渗透力,但其背后运作的机理却远比表面看起来复杂。它并非简单的“看广告换钱”,而是一个由广告主、广告平台、应用开发者和用户四方共同参与的精密经济系统。要真正理解它,我们必须回答两个核心问题:这些任务具体是如何执行的?以及,我们观看广告所获得的微薄报酬,其资金究竟源自何处,又流向了何方?

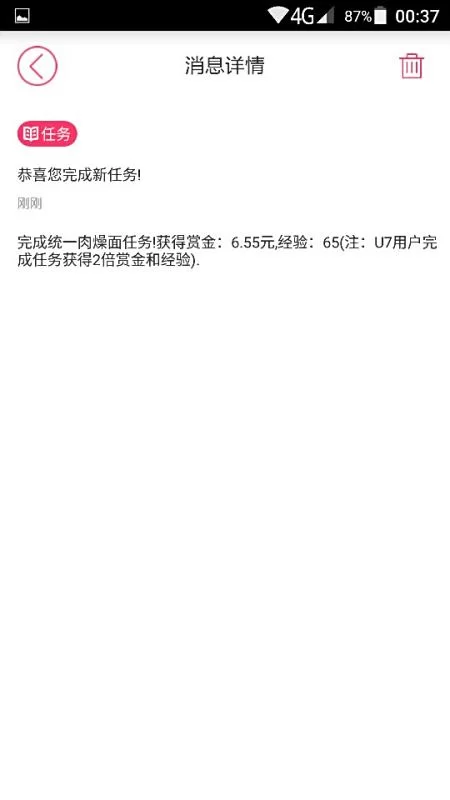

首先,让我们解构“有糖广告任务怎么做”这一操作层面的问题。用户端的体验极为简化:通常是在某款App内,找到一个名为“任务大厅”、“赚金币”或类似的入口,里面陈列着一系列任务,核心便是“观看激励视频广告”。用户点击后,会跳转播放一段30秒左右的广告,内容多为游戏推广、电商产品或应用下载。播放完毕后,系统会奖励用户一定数量的虚拟货币,如“金币”、“钻石”或直接的现金红包,这些收益通常设有提现门槛。从用户视角看,这是一场时间与注意力的直接交换。然而,在看不见的后台,这是一场标准化的激励视频广告流程。应用开发者(平台方)通过集成广告SDK(软件开发工具包),如穿山甲、优量汇等,与庞大的广告网络相连。当用户触发观看任务时,广告平台会根据用户画像(地理位置、年龄、兴趣等)从广告库中匹配最合适的广告进行投放。这个过程的精髓在于*“激励”*二字——与强制插播的广告不同,用户是主动选择观看以换取回报,这种模式下的广告触达效果和用户接受度都显著更高,构成了其商业价值的基础。

那么,核心的迷题来了:看广告的钱,究竟从何而来,又为何只有涓涓细流流到了用户手中?这便引出了整个系统的核心——广告收益分成模式。这笔钱的源头,是怀揣营销需求的广告主。无论是希望推广新游的游戏公司,还是渴望提升销量的电商平台,他们都愿意为用户的“一次有效观看”付费。在行业内,这个计费单位通常以eCPM(Effective Cost Per Mille,即每一千次展示的有效成本)来衡量。广告主会设定一个预算,例如愿意为每一千次广告展示支付50元至数百元不等。这笔钱,就是我们用户收益的总源头。然而,这笔钱在到达用户手中之前,必须经过一个层层分配的“经济漏斗”。

这个漏斗的第一层,是广告平台。广告平台并非公益组织,它们是连接广告主与成千上万应用开发者的技术枢纽。它们需要投入巨资研发精准投放算法、维护服务器、处理海量数据,并承担交易风险。因此,它们会从广告主支付的总额中抽取相当一部分作为服务费和技术佣金,这个比例通常在20%到40%之间。假设广告主为一千次展示支付了100元,广告平台可能先拿走30元,剩下70元进入下一环节。漏斗的第二层,是应用开发者,也就是我们使用的“有糖广告”App的运营方。他们是流量的直接提供者,同样面临着高昂的运营成本:App的开发与迭代、服务器的租赁与维护、市场推广、用户服务以及最重要的——盈利需求。开发者从广告平台分得的70元中,需要再次进行分配。一部分用于覆盖上述所有运营成本,另一部分则作为公司利润。最终,只有一小部分资金会被划入“用户奖励池”。假设开发者将剩余资金的50%用于奖励用户,那么最终分到用户头上的总金额就只有35元。再分摊到每一次观看(1000次),用户单次观看的收益理论上只有0.035元。这便是为什么我们看一次广告往往只能获得几分钱甚至更少收益的根本原因。这个流程可以清晰地展示为:广告主预算 → 广告平台抽成 → 开发者运营与利润 → 用户奖励池。每一层都是价值链上不可或缺的一环,也都在这个过程中分走了属于自己的一份蛋糕。

理解了资金流向,我们便能更深刻地洞察其背后的商业逻辑——激励视频广告变现。这种模式的成功,本质上是对用户注意力经济价值的精准量化与利用。在信息爆炸的时代,用户的注意力成为了一种极度稀缺的资源。传统广告模式试图“抢占”注意力,而激励视频模式则创造了一个市场,让用户可以“出售”自己闲置的、碎片化的注意力。对于广告主而言,他们获得的是高意向度的潜在客户——愿意花时间观看广告以换取奖励的用户,对广告内容本身抱有更高的容忍度,转化率也相对更高。对于开发者而言,这是一种比单纯售卖应用或设置付费墙更温和、更具持续性的盈利模式,尤其适用于工具类、休闲游戏类等用户粘性相对较弱的App。而对于用户,虽然单次收益微薄,但它提供了一种将“垃圾时间”转化为微小价值的选择,积少成多,对于部分用户群体也具备一定的吸引力。这是一种多方共赢的生态,尽管各方所获的价值并不均等。

然而,这种看似完美的模式也面临着自身的挑战与演变趋势。首先是欺诈与反欺诈的永恒博弈。部分用户试图通过脚本、模拟器等手段伪造观看行为,骗取奖励,这直接损害了广告主的利益,破坏了生态的信任基础。因此,广告平台和开发者必须不断升级风控算法,识别并过滤无效流量。其次是市场的同质化与内卷。随着“看广告赚钱”模式的普及,大量同类App涌现,导致单个用户的价值被稀释,平台为了争夺用户,不得不推出更高奖励或更复杂的任务,运营成本随之攀升。最后,也是至关重要的一点,是合规性的挑战。当“奖励”的设定过于诱人,或者引入了“拉人头”、“多级分销”等机制时,这种模式极易滑向传销或非法集资的灰色地带,引发监管部门的密切关注。因此,一个健康的“有糖广告”平台,必须在商业创新与合规经营之间找到精妙的平衡点。

归根结底,“有糖广告任务”并非凭空创造财富的魔法,而是一套精密设计的数字商业机器。它将我们每个人的微小注意力汇聚成巨大的流量洪流,再通过复杂的金融与算法机制,将其转化为真金白银,并在这条价值链上进行重新分配。我们作为用户,既是消费者,也是这条产业链末端的“数字劳工”。我们所获得的每一分钱,都是广告主为购买我们宝贵注意力而支付的、经过层层盘剥后的最终价格。看清这背后的运作逻辑,能让我们以一种更理性、更清醒的视角,参与到这场席卷移动互联时代的注意力游戏中。