极速手机打码出码慢怎么办?解决方法在这里

当“极速”承诺的手机打码服务陷入迟滞的泥潭时,每一秒的等待都意味着效率的折损与机会的流失。这种体验,对于依赖自动化流程的用户而言,无疑是一种巨大的困扰。许多人简单地将问题归咎于“网络不好”或“平台不行”,但这种表面的判断往往掩盖了更深层次的症结。要真正解决手机打码出码慢的问题,我们需要像一位经验丰富的系统工程师一样,庖丁解牛般地剖析整个请求链路,从客户端到服务端,从硬件到软件,进行一次彻底的诊断与优化。这不仅是解决一时之痛的权宜之计,更是构建长期稳定高效自动化体系的基石。

一、追根溯源:手机打码出码慢的多维度原因分析

速度的瓶颈,往往并非孤立存在,而是多个环节共同作用的结果。我们可以将这个复杂的系统拆解为三个核心层面:客户端、网络链路与服务器端。

客户端的内在“藩篱” 是首先需要审视的环节。首当其冲的是硬件性能瓶颈。许多用户在老旧的手机上运行打码脚本或应用,这些设备的处理器(CPU)运算能力不足,内存(RAM)捉襟见肘,在截图、图片压缩、发送请求等多个任务并行时,自然会显得力不从心,导致响应迟钝。其次是系统资源管理的混乱。后台运行的应用程序过多,会大量占用CPU和内存资源,甚至挤占网络带宽,直接影响打码程序的运行效率。再者,软件本身的优化程度也至关重要。一些 poorly coded 的打码应用可能存在内存泄漏、线程阻塞等问题,长时间运行后性能会急剧下降。最后,我们常忽略的存储空间也是一个因素。当手机内部存储接近饱和时,系统读写文件的速度会大幅降低,影响图片的临时存储与读取,无形中增加了处理时间。

网络链路的“隐形杀手” 则是另一个主要元凶。这不仅仅是指Wi-Fi信号强弱的问题。网络延迟(Ping值)是数据从手机到服务器往返一次所需的时间,高延迟是导致“卡顿”最直接的感受。即便信号满格,如果运营商的路由路径不佳,或者DNS解析速度慢,同样会造成显著的延迟。此外,网络抖动与丢包是更为棘手的问题。在网络不稳定的情况下,发送的图片数据包可能在传输途中丢失,导致客户端超时重发,这大大延长了整体的出码时间。使用移动数据网络时,基站负载、信号切换等因素都会加剧网络的不稳定性。

服务器端的“压力山大” 则是我们作为用户难以直接观察,但影响深远的一环。在业务高峰期,大量并发请求涌入,如果打码平台的服务器负载过高,处理队列就会变长,响应时间自然会被拉长。这背后考验的是平台的架构设计与资源弹性伸缩能力。一个优秀的平台应该具备自动扩容的能力来应对流量洪峰。其次,识别算法的效率是核心。传统的OCR算法或过时的机器学习模型,在处理新型、复杂的验证码(如滑动拼图、点选汉字等)时,计算量大、耗时长,直接影响了出码速度。平台是否持续投入研发,迭代其AI识别模型,是决定其“极速”含金量的关键。最后,CDN节点的分布也至关重要。如果平台没有在全球或全国部署足够的内容分发网络(CDN)节点,那么距离物理服务器较远的用户,其数据请求需要跨越漫长的物理距离,延迟在所难免。

二、对症下药:提高手机验证码识别速度的实战方法

明晰了原因所在,我们便可以针对性地采取一系列措施,系统地提升打码速度。

首先,在客户端进行“精兵简政”式的优化。 如果条件允许,升级硬件设备是最直接有效的办法,选择一款性能更强的手机能从根本上改善处理能力。对于现有设备,要养成良好的使用习惯:定期清理后台应用,确保打码程序能获得充足的系统资源;关闭不必要的系统动画和特效,以减轻GPU负担;定期清理缓存与垃圾文件,保持存储空间的充裕。在软件层面,务必将打码应用和手机操作系统更新至最新版本,新版本往往包含性能优化和安全补丁。对于开发者而言,在编写脚本时,应注重代码效率,例如,采用异步请求、优化图片压缩算法(在保证识别率的前提下尽量减小图片体积),避免在主线程执行耗时操作。

其次,为网络链路“保驾护航”。 优先选择稳定、低延迟的Wi-Fi环境。在使用Wi-Fi时,尽量靠近路由器,减少物理障碍。如果必须使用移动数据,可以尝试切换至4G/5G信号更好的区域,或者在手机设置中手动选择一个信号质量更佳的频段。一个专业的技巧是手动配置DNS,将运营商默认的DNS更改为公共DNS(如223.5.5.5或114.114.114.114),有时能显著改善域名解析速度。对于网络抖动严重的情况,可以尝试重启路由器或手机,重新建立网络连接。

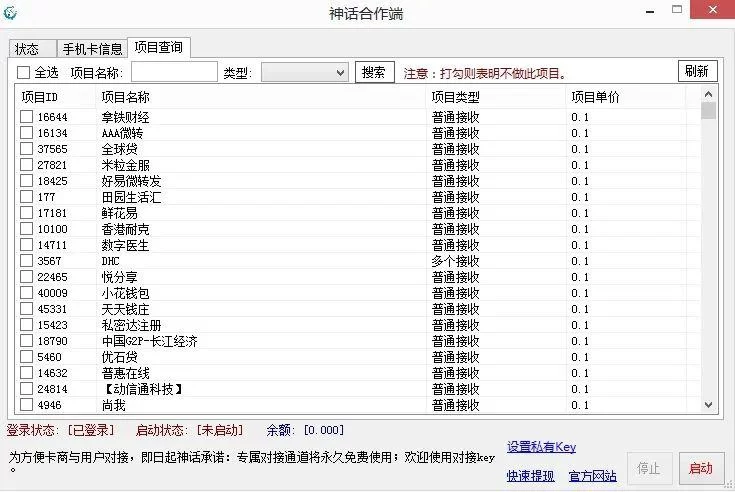

最后,在选择服务时“慧眼识珠”。 这是解决服务器端问题的关键。在决定使用一个打码平台前,不要只看价格,更要关注其技术实力和口碑。通过小批量测试,尤其是在业务高峰期进行测试,来评估其真实的响应速度和稳定性。优先选择那些明确标注技术架构、持续更新AI模型的平台。对于有技术能力的用户,应选择提供高质量API接口的服务,并仔细阅读其开发文档,了解最佳实践。

三、深度进阶:开发者如何应对手机端API打码延迟过高

对于直接调用API的开发者来说,解决问题的工具箱更为丰富,但也需要更深入的技术理解。

第一步是精细化监控与诊断。 在代码中加入详细的日志记录,记录下每个关键节点的时间戳:截图开始时间 -> 图片处理完成时间 -> 发起API请求时间 -> 收到API响应时间 -> 解析结果完成时间。通过分析这些时间差,可以精准定位瓶颈究竟发生在客户端处理、网络传输还是服务端识别。同时,利用网络抓包工具(如Charles、Fiddler)可以直观地查看HTTP请求的详细信息,包括请求头、请求体大小、响应时间等,进一步诊断网络问题。

第二步是实现智能化的容错与重试机制。 简单的if (timeout) retry()是远远不够的。一个更健壮的策略是指数退避重试。当一次请求失败后,等待1秒重试,再失败则等待2秒,然后是4秒、8秒……这样可以避免在服务器繁忙时用大量请求去“轰炸”它,给服务器一个恢复的时间,反而能提高最终的成功率。更进一步,可以设计一个故障转移机制,同时接入两家或以上的打码服务提供商作为备用。当主服务的连续失败率达到阈值时,自动切换到备用服务,最大限度地保证业务流程的连续性。

第三步是优化API调用本身。 确保上传的图片格式和大小是经过优化的。例如,对于纯文本验证码,JPG格式可能比PNG格式体积更小。调整图片质量参数,在人类肉眼无法分辨和机器识别不受影响的前提下,找到体积与质量的完美平衡点。此外,检查HTTP请求头,确保使用Keep-Alive来复用TCP连接,减少每次请求握手带来的开销。如果平台支持,优先使用HTTP/2协议,它通过多路复用技术,可以在一个连接上并行处理多个请求,极大地降低了网络延迟。

四、高瞻远瞩:从平台策略看极速打码服务的未来选择

一个真正意义上的“极速”打码平台,其背后必然是一套复杂而精密的系统性工程。它的性能优化策略通常体现在以下几个层面:一是弹性的云原生架构,基于Kubernetes等容器编排技术,实现秒级的自动扩缩容,从容应对任何级别的流量冲击。二是全球化的CDN部署,将识别节点尽可能地推送到用户身边,将物理距离带来的延迟降至最低。三是持续的AI算法创新,采用最新的深度学习模型,如卷积神经网络(CNN),针对不同类型的验证码训练专用模型,不仅在速度上,更在识别准确率上建立壁垒。

因此,当我们作为用户去选择高并发手机打码服务的标准时,也应该具备这样的战略眼光。我们需要关注:平台是否提供了服务等级协议(SLA),对可用性和响应速度做出了承诺?其技术支持团队是否专业且响应迅速,能否在我们遇到问题时提供有效的帮助?平台是否足够透明,愿意分享其技术架构和性能指标?其定价模型是否灵活,能否根据我们的实际用量(如QPS、调用量)提供最具性价比的方案?这些问题的答案,共同构成了衡量一个打码服务是否值得长期信赖的标尺。

解决手机打码速度问题,绝非简单的“一键加速”,而是一场涉及设备、网络、服务与策略的系统性博弈。真正的“极速”,源于对每一个环节的深刻理解与精细打磨。当您掌握了这些方法论,从被动的抱怨者转变为主动的优化者,您便不再被缓慢的出码速度所束缚。您将成为效率的主动掌控者,在瞬息万变的数字世界中,为自己赢得宝贵的先机。