极速打码怎么填验证码,出码慢有办法吗?

在数据抓取、自动化测试乃至批量账户维护的日常工作中,验证码无疑是横亘在效率面前的第一道高墙。当我们寄望于“极速打码”服务时,却常常遭遇“出码慢”的尴尬,整个流程仿佛陷入泥潭。这并非简单的服务不好,而是一个涉及平台选择、技术实现与策略优化的系统性问题。要真正实现验证码的“秒杀”,我们需要像一位经验丰富的工程师一样,从底层逻辑到顶层设计,对整个链条进行一次彻底的审视与重构。

选择一个合适的极速打码平台,是所有优化的起点。市场上的平台琳琅满目,但并非标榜“极速”的就真的适合你的场景。一个真正优秀的平台,其核心竞争力体现在四个维度:识别准确率、响应速度、服务稳定性和技术支持深度。识别准确率是基石,一次失败的识别不仅浪费时间,更可能导致任务中断或账户风控。你需要关注平台对不同类型验证码的支持能力,是基础的字符图形,还是复杂的滑动拼图、点选文字,甚至是行为验证。响应速度则直接决定了“极速”的成色,但这不仅仅是平台处理能力的体现,也与其分布式节点布局、任务调度算法息息相关。一个老鸟的经验是,不要只看宣传的“平均响应时间”,要去测试你在业务高峰期的真实表现。服务稳定性是保障,一个频繁宕机或返回错误的平台,速度再快也毫无意义。最后,技术支持的深度,能否提供清晰的API文档、及时的故障排查支持,甚至针对特定验证码类型的定制化服务,这在遇到疑难杂症时至关重要。

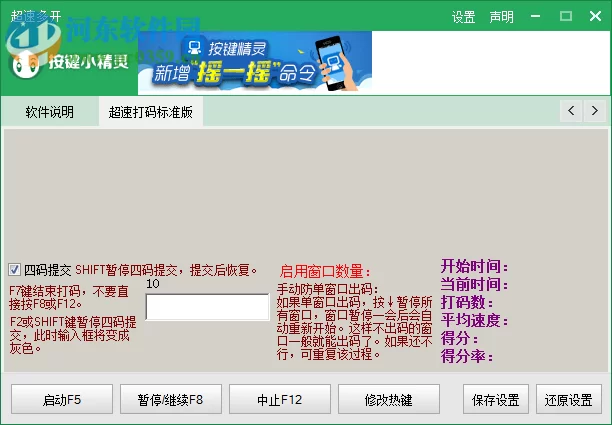

选定平台后,真正的技术挑战——验证码识别API接口调用,才刚刚开始。许多开发者认为这只是个简单的HTTP请求,但恰恰是在这个环节,埋下了“出码慢”的诸多伏笔。一个标准的API调用流程通常包含:上传验证码图片(或特定参数)、获取任务ID、轮询查询结果、获取识别答案。问题往往出在“轮询”这个动作上。一个常见的误区是采用同步阻塞方式,以极高的频率(比如每秒10次)去查询结果,这不仅会消耗大量服务器资源,还可能被平台视为恶意请求而加以限制。更科学的做法是采用指数退避轮询策略,即初始轮询间隔可以稍短(如500毫秒),若连续几次未返回结果,则逐步拉长间隔(1秒、2秒、4秒…),直到设定的超时阈值。这种方式既能保证及时获取结果,又避免了对平台的无谓“骚扰”。此外,图片上传的质量也直接影响识别速度和准确率。确保图片清晰、无多余边框、采用合理的压缩率,能显著减少平台端的预处理时间。对于特定类型的验证码,如滑动拼图,准确获取并传递背景图和滑块图的坐标,是实现“极速”识别的关键前提。

即便API调用逻辑无懈可击,“打码出码慢”的问题依然可能从其他环节涌现。这就需要我们像侦探一样,从平台、网络、代码三个层面进行系统性地排查。首先,是平台层面。在业务高峰期,任何打码平台都可能面临瞬时流量激增,导致队列积压,响应变慢。成熟的平台通常会有状态监控页面,或者你可以通过多个备用平台进行负载均衡,当一个平台响应延迟超过预设阈值时,自动切换到备用平台,这是一种有效的容错机制。其次,是网络层面。你的服务器与打码平台服务器之间的网络延迟,是经常被忽视的因素。如果业务部署在国内,却选择了一个海外的打码服务,物理距离的延迟将是无法逾越的鸿沟。可以通过ping或traceroute工具测试网络连通性和延迟,有条件的话,选择与平台服务器地理位置相近的云服务商,或使用CDN加速,都能带来立竿见影的效果。最后,也是最核心的代码层面优化。如果你的自动化脚本采用的是单线程同步模型,那么在等待验证码结果的过程中,整个程序是“卡死”的。引入异步I/O(Asynchronous I/O)是治本之策。以Python为例,使用aiohttp库代替requests,可以让程序在发起验证码识别请求后,不必傻等,而是转去执行其他任务(如解析上一个页面的数据、准备下一个请求的参数等),当收到平台回调或轮询到结果后,再回来处理。这就像一个高效的管家,同时安排好几个厨师工作,而不是盯着一个菜等它出锅。这样的架构重塑,能让你的脚本整体效率提升数倍,而非仅仅是某个验证码的识别快慢。

当我们将视角拔高,会发现自动填验证码脚本的优化,远不止于API调用本身。智能化的缓存与会话管理,是更高阶的效率秘诀。在某些场景下,同一验证码可能会在短时间内重复出现(例如,提交表单失败后页面刷新)。如果你的脚本不加判断地每次都去请求打码平台,无疑是巨大的浪费。通过在脚本内存中建立一个简单的缓存机制,将最近几分钟内识别过的验证码图片特征(或哈希值)与结果对应存储,再次遇到相同图片时可直接复用结果。更进一步,优秀的脚本会精细化管理Cookies和Session。很多时候,验证码的出现是由于网站服务器无法识别客户端身份。通过妥善维持会话状态,模拟更真实的人类操作行为(如随机延迟、鼠标轨迹模拟),可以有效降低验证码的触发频率,从源头上减少对打码平台的依赖,这才是最高级的“优化”。

归根结底,我们探讨的“极速打码”技术,其实是互联网技术攻防演进中的一个缩影。打码平台背后,是庞大的“人工众包”与不断进步的AI模型在支撑;而网站方,则用更复杂的、基于行为分析的验证机制进行反制。这场猫鼠游戏从未停歇。因此,对开发者而言,真正的核心竞争力并非掌握某个特定平台的API,而是构建一个灵活、健壮且具备自我调节能力的验证码处理框架。这个框架能够智能选择识别服务,能够从容应对网络波动和平台故障,能够通过策略优化从源头降低验证码的出现频率。它追求的不是单次的“极速”,而是整个自动化流程持续、稳定的高效运行。当我们不再为一次验证码的几秒延迟而焦虑,而是着眼于系统整体的韧性与智能时,才算真正掌握了与验证码共存的之道。