极速打码自动识别怎么设置?手机上好用吗?

在数字生活的浪潮中,验证码已成为一道无处不在的“门神”,它的初衷是区分人与机器,却在无形中为我们的每一次点击和登录增添了繁琐。当面对层出不穷的图形验证、滑动拼图、点选文字时,一个名为“极速打码自动识别”的技术概念悄然进入公众视野,并迅速在特定用户群体中引发热议。它究竟是如何运作的?在小小的手机屏幕上,它的设置过程复杂吗?更为关键的是,它的实际体验是否真的如传说中那般高效、好用?这一系列问题,直指该技术在移动端应用的核心价值与现实挑战。

要理解极速打码自动识别,我们必须先拨开其神秘的面纱,直抵技术内核。从根本上说,这项技术是计算机视觉与机器学习,特别是深度学习领域高度发展的产物。它并非简单的“截图-对比”程序,而是一个复杂的智能识别系统。其核心流程大致可分为三个阶段:首先是图像采集与预处理,当触发识别需求时,程序会截取屏幕上验证码所在的特定区域,随后进行一系列优化操作,例如灰度化、二值化、降噪点、增强对比度等,目的是剥离背景干扰,让验证码的有效信息(无论是数字、字母还是特定物体)凸显出来。接下来是关键的特征提取与模型识别阶段,这是技术含量的分水岭。早期技术可能依赖OCR(光学字符识别)进行文字分割与识别,但对于现代复杂的变形、重叠、干扰线验证码则力不从心。而今的主流方案普遍采用*卷积神经网络(CNN)*等深度学习模型。开发者会用海量的、经过标注的验证码样本对模型进行“训练”,让模型自主学习和总结不同类型验证码的内在规律与特征。当一张新的验证码图片输入时,模型能够通过其学到的复杂网络结构,以极高的概率推断出图片中的内容。对于滑动拼图类验证码,模型则需要学习识别缺口位置与背景的微小差异;对于点选类验证码,则需要进行目标检测,框选出所有符合要求的物体。最后是结果返回与模拟操作,识别出结果后,程序会通过模拟点击、滑动或自动填充文本框的方式,完成验证的最后一步。整个流程,理想状态下应在毫秒级完成,这便是“极速”的由来。

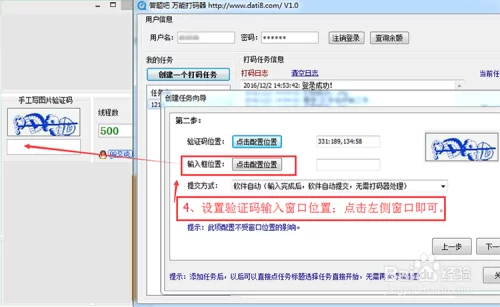

那么,回到用户最关心的问题:手机上如何设置? 这个问题的答案并非指向某一款具体的APP,而更像是一个方法论,因为其实现形式多样。最常见的方式是通过具备“无障碍服务”权限的自动化工具或特定应用来实现。设置流程通常遵循以下逻辑路径:第一步,授权与权限开启。这是所有操作的基石。用户需要在手机的“设置”中,找到目标应用,并为其开启“无障碍服务”或“辅助功能”权限。这个权限级别非常高,它允许应用读取屏幕内容、模拟触摸操作,这也是其潜在风险所在。第二步,配置识别源与模式。开启权限后,应用通常会提供一个引导界面,要求用户框选出验证码在各类应用中可能出现的大致区域,或者直接提供API接口供高级用户调用。用户需要根据自己常遇到的验证码类型,选择对应的识别模式,例如是四位纯数字、英文数字混合,还是滑动拼图。第三步,API对接或模型选择(针对部分高级服务)。一些专业的打码服务是以云端API的形式存在的,用户需要获取专属的API Key和Secret,并在应用中进行配置。每一次识别请求,应用会将截图上传至云端服务器,由性能更强的服务器完成识别并返回结果。而另一些应用则将识别模型内置在本地,优点是响应快、不消耗流量,但对手机性能有一定要求,且模型更新可能不及时。第四步,测试与微调。完成初步设置后,务必进行多次测试。如果发现识别失败率高,可能需要回到第二步,重新调整截图区域,或尝试切换不同的识别通道/模型。这个过程需要一定的耐心,因为不同手机分辨率、不同应用的界面布局都可能影响最终效果。

设置流程的复杂性只是其一,更核心的体验在于“手机上好用吗?”这个问题的答案是多维度的,它既是效率的放大器,也可能伴随着一系列现实的掣肘。从价值层面看,在合法合规的场景下,它的确能极大提升效率。例如,对于需要进行大量重复性信息录入或数据采集的运营人员、开发者而言,自动识别验证码能将他们从枯燥的等待与手动输入中解放出来,实现流程自动化。对于部分因视力障碍或手部活动不便而难以完成复杂验证操作的用户,这项技术也体现了科技的人文关怀。然而,其局限性与挑战同样突出。首先是准确率的博弈。验证码与打码技术的进化本质上是一场持续的“攻防战”。网站开发者为了防止被机器破解,会不断推出更复杂的验证码,如动态图、空间推理题、行为验证(如鼠标轨迹模拟)等。这些新型验证码对现有识别模型构成了巨大挑战,任何一家打码服务商都不敢保证100%的识别成功率。其次是性能与资源的消耗。基于深度学习的本地识别模型,在运行时会占用不少CPU和内存资源,对于配置较低的手机,可能会导致发热、卡顿甚至耗电过快。而云端识别方案虽然减轻了本地压力,却对网络环境提出了更高要求,网络延迟会让“极速”大打折扣。最后,也是最不容忽视的,是安全风险与合规性问题。开启“无障碍服务”权限,意味着将手机的屏幕控制权部分交给了应用。如果应用开发方存在恶意行为,用户的密码、支付信息、聊天记录等一切屏幕显示的敏感信息都可能被窃取。此外,绝大多数网站的用户协议都明确禁止使用自动化工具,滥用自动打码技术轻则导致账户被限制或封禁,重则可能触及法律红线。因此,“好不好用”的答案,取决于用户是否清醒地认识到这些风险,并能在效率与安全之间做出明智的权衡。

面对识别成功率这一核心痛点,我们是否能通过一些技巧来提升表现?答案是肯定的。无论是选择服务还是自行操作,一些自动打码准确率提升技巧都值得关注。对于服务选择而言,不能只看价格和宣传的“极速”,更应关注其技术实力。一个优秀的服务商,其背后必然有一个持续迭代、不断学习的模型库和高效的图像预处理算法。可以观察其是否支持最新的验证码类型,以及是否提供多种识别通道(当一个通道失败时自动切换至另一个)的兜底方案。对于用户操作层面,精细化的设置是提升成功率的关键。在框选验证码区域时,应尽量紧密贴合,避免带入过多背景干扰,这能显著提升预处理的效果。保持手机系统界面的简洁,关闭可能悬浮的窗口或提示,也能减少识别错误。对于滑动拼图,在程序模拟滑动时,尽量保持手机的稳定,避免因手抖导致轨迹偏离。更深层次的技巧,则涉及到对识别原理的理解。例如,知道模型对高对比度图像更敏感,就可以在截图中手动调整亮度;知道某些模型对特定颜色敏感,就可以在设置中选择忽略背景色。这种基于理解的互动,能让用户从一个被动的使用者,转变为一个能够“调教”工具的行家。

随着人工智能技术的不断演进,极速打码自动识别的未来图景也日益清晰。这场“猫鼠游戏”将继续升级,验证码会更加侧重于对人类综合认知能力、甚至是情感和行为习惯的模拟与探测,例如分析用户完成验证过程中的微操作、停留时间等。与此同时,打码技术也将更加智能化、轻量化。端侧AI(On-Device AI)是一个确定性的方向,未来的识别模型可能被极度优化,直接在手机的NPU(神经网络处理单元)上高效运行,兼顾了速度、隐私与功耗。技术的演进永无止境,但其应用的边界与伦理的探讨却必须同步进行。任何技术都是中性的,其善恶取决于使用者的意图。将极速打码自动识别用于提升生产力、辅助特殊人群,是技术的善用;而将其用于网络攻击、恶意注册、数据爬取等灰色地带,则是对技术的滥用。对于普通用户而言,在享受技术带来便利的同时,更应筑牢个人信息安全的防线,审慎授权,选择信誉良好的服务,并对使用行为的合法性抱有敬畏之心。唯有如此,我们才能真正驾驭这把效率的双刃剑,让其为我所用,而非反受其害。