查自己一个月能挣多少钱,怎么查赚了多少?

“你上个月到底赚了多少钱?” 当这个问题抛给你时,你的第一反应是什么?是立刻报出税前工资的那个数字,还是需要迟疑片刻,在脑海里盘算着工资、奖金、副业和几笔零散的报销?对于大多数人而言,我们习惯于用一个模糊的、大概的数字来回答,却很少能精确到个位数。这种对自身收入状况的模糊认知,恰恰是个人财务管理中最普遍,也最容易被忽视的“盲区”。想要真正掌控自己的财务状况,第一步,就是要学会如何清晰、准确地查自己一个月能挣多少钱。这并非简单的算术题,而是一场关乎自我认知与规划能力的深刻练习。

一、 财务意识的觉醒:为何必须精确核算月收入?

在探讨具体方法前,我们必须先建立一种认知:精确核算月收入的价值,远超“知道一个数字”本身。它是你财务健康的“体检报告”,是制定一切预算、储蓄、投资计划的基础。如果连自己每个月能支配多少钱都不知道,任何关于“理财增值”或“财务自由”的讨论都将是空中楼阁。

告别“感觉良好”式的财务错觉。很多人觉得自己“赚得还行”,消费时也就大手大脚。但当月底复盘时,却常常发现所剩无几,甚至需要靠信用卡周转。这就是典型的“感觉良好”错觉。一个准确的月收入数据,能像一面镜子,照见你真实的赚钱能力与消费行为之间的差距,打破不切实际的幻想,让你脚踏实地。 为未来规划提供可靠数据支撑。无论是计划一次长途旅行、准备购房首付,还是为孩子的教育基金储蓄,所有目标的实现都需要明确的资金路径。而这条路径的起点,就是你每个月能净赚多少。只有掌握了这个核心变量,你才能科学地规划储蓄率、投资周期,让目标从一个模糊的愿望,变成一个可执行、可追踪的项目。因此,学会怎么查赚了多少,本质上是在为你的人生蓝图进行精确测绘。

二、 收入的“解构”:从单一到多元的全面清点

现代人的收入结构日益复杂,早已不是单一工资所能概括。要查清楚自己一个月能挣多少钱,就必须像侦探一样,对每一笔收入来源进行彻底的“解构”和清点。

首先,对于最庞大的群体——上班族而言,收入远不止工资条上的“应发工资”。你需要一张更详尽的清单:

- 固定工资部分:这是你的基本盘,包括基本工资、岗位工资、各类固定的岗位津贴或餐补交通补。这部分每月相对稳定。

- 浮动绩效部分:绩效奖金、销售提成、项目奖金、季度奖、年终奖的月度摊销额。这些是变动的,尤其对于销售和项目导向的岗位。年终奖可以简单除以12,作为一个“平均月度奖金”计入参考。

- 隐性福利与补偿:公司为你缴纳的五险一金中,个人和公司缴纳的部分都是你薪酬总包的一部分。尤其公积金,更是你未来购房的重要储备。此外,加班费、出差补贴、通讯费报销、高温补贴等,这些看似零散,累加起来也是一笔不小的数目。很多人在做上班族工资条外收入统计时,恰恰忽略了这些“边角料”,导致对自身真实收入的低估。

其次,对于自由职业者或拥有副业的朋友,统计收入则更具挑战性,因为其现金流往往不稳定且来源多样。你需要建立一套以“项目”或“客户”为单位的追踪系统:

- 项目回款:每一个合作项目,从预付款、进度款到尾款,每一笔到账都需记录在案,并清晰标注对应的项目名称和客户。

- 零散劳务收入:包括稿费、设计费、咨询费、授课费等。这些收入可能单笔金额不大,但来源众多。

- 平台与渠道分成:如果你是自媒体人、网文作者或联盟营销者,那么来自平台、广告商的佣金、打赏、广告费也需要逐项统计。很多平台提供月度报表,一定要下载存档。

- 知识产品销售收入:线上课程、电子书、付费社群的售卖收入。

最后,别忘了被动收入。比如银行存款利息、理财产品的收益、股票分红、房租收入等。虽然初期可能不多,但这是构建“睡后收入”的基石,同样应纳入你的月收入统计之中。

三、 记账的艺术:从工具到习惯的系统化建立

清点了所有收入来源后,下一步就是选择合适的方法和工具,将这些信息有效组织起来,形成一份清晰、动态的月度收入报表。这便是多渠道收入如何记账的核心议题。

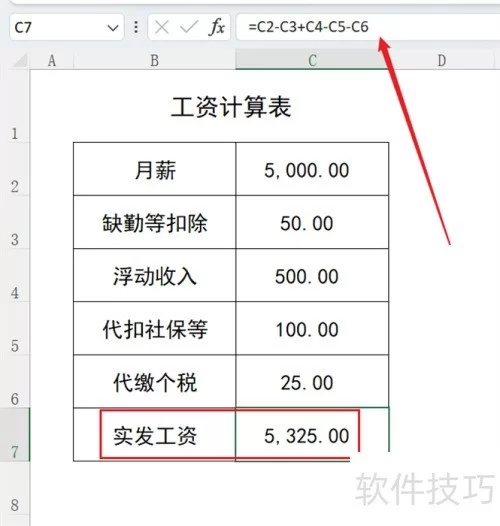

入门级选择:电子表格。不要小看Excel或Google Sheets的威力。对于初学者或收入结构相对简单的人来说,它是最灵活、最无门槛的工具。你可以设计一个包含以下字段的表格:日期、收入来源(公司/项目/客户)、收入类别(工资/奖金/副业/理财)、税前金额、税后金额、备注。关键在于及时记录。每当一笔钱到账,立即花一分钟填入表格。这种即时反馈能让你对资金流动保持敏感。

进阶级选择:专业记账App。市面上如“随手记”、“挖财”等成熟App,功能远比电子表格强大。它们不仅能记录收支,还能自动生成图表,分析你的收入构成和消费习惯。很多App支持与银行账户、支付宝、微信等同步,能自动捕捉流水,极大降低了手动记账的负担。选择一个你用得顺手的App,并坚持使用下去。记账的灵魂不在于工具多酷炫,而在于持之以恒的习惯。

核心原则:定期复盘与动态调整。记账不是目的,分析才是。每个月末,你需要静下心来,回顾你的收入报表。计算你的税后总收入,并将其与上个月、去年同月进行对比。问问自己:哪个收入来源在增长?哪个在萎缩?下个月是否有新的收入增长点?通过这种持续的复盘,你不仅是在查自己一个月能挣多少钱,更是在主动经营和优化自己的“赚钱系统”。

四、 从数字到洞察:如何应用你的收入数据

当你手握一份精确的月度收入报表后,真正的价值才刚刚开始释放。这些数据不再是冰冷的数字,而是你进行财务决策的“情报”。

首先,计算你的“真实可用收入”。将税后总收入减去每月固定支出(房租/房贷、水电煤、交通、基本饮食等),剩下的才是你真正可以用于“发展型消费”(学习、社交)和“储蓄投资”的钱。这个数字的明确,会让你在做任何消费决策时,都更有底气,也更有节制。

其次,建立你的“个人损益表”。这是借鉴自会计学的概念,却极其适用于个人财务。每月初,你可以做一个简单的预算(预计收入 - 预计支出 = 预计结余)。每月末,根据你的记账结果,生成实际的损益表(实际收入 - 实际支出 = 实际结余)。对比两者,你能清晰地看到自己的预算执行能力,并找出预算与现实的差距所在,从而在下个月进行优化。

最后,发现并培育你的“第二增长曲线”。通过连续几个月甚至一整年的数据追踪,你可能会发现,你的副业收入占比在稳步提升,或者某项理财的回报率远超预期。这就是你收入的“第二增长曲线”的萌芽。基于这些数据洞察,你可以做出更明智的决策:是投入更多精力到副业上,还是调整投资组合,加大某类资产的配置?数据让这些决策不再是凭感觉的赌博,而是基于概率和趋势的科学判断。

五、 穿越迷雾:正视统计过程中的常见挑战

学会如何准确核算月收入的道路上,难免会遇到一些心理和操作上的障碍。

挑战一:收入波动带来的挫败感。特别是对于自由职业者和销售岗位,某个月收入骤降可能会让人焦虑。这时,你需要切换视角,将观察周期拉长,计算“季度平均收入”或“半年平均收入”,以此来平滑短期波动,获得对自身赚钱能力的更公允评估。 挑战二:面对现实的逃避心理。有时,清晰的数字会揭示一个不那么乐观的现实,比如收入确实不高,或者支出远超想象。人们本能地会想要逃避。但请记住,直面真实,是改变的起点。只有承认现状,你才能积蓄起改变现状的力量。这份报表不是审判书,而是你的导航图。 挑战三:坚持记账的枯燥。任何习惯的养成都需要度过一个平台期。当新鲜感褪去,坚持会变得困难。可以尝试设置一些小小的激励机制,比如连续记账一个月给自己一个小奖励,或者和志同道合的朋友分享进度,互相监督。

清晰地了解自己的收入,就像在浓雾中航行时拥有了精准的罗盘。它不直接决定你的目的地,但它赋予了你持续绘制航线、调整帆向的信心与能力。从今天起,别再满足于一个模糊的约数,花点时间,系统地查自己一个月能挣多少钱。这个过程,本身就是一场通往财务自由和自我掌控的深刻修行。你在这上面投入的每一分精力,都将在未来以更确定的财富和更从容的生活,回报给你。