游戏程序打码怎么弄,扫码源码安全吗?

在游戏开发的激烈竞技场中,源代码无疑是开发者最宝贵的资产,是游戏世界得以运转的基石。然而,这块基石正时刻面临着来自破解者、外挂制作者的侵蚀与威胁。当“游戏程序打码”这个词汇在开发者社群中被提起时,其背后隐含的已远非简单的编码工作,而是指代一场围绕源码保护展开的、永不停歇的攻防战。而“扫码源码安全吗?”这一疑问,则精准地切入了现代安全技术应用的一个核心议题:通过二维码这一便捷媒介,我们能否为脆弱的游戏源码构建起一道坚不可摧的数字长城?答案并非简单的“是”或“否”,它隐藏在技术架构、安全策略与攻防思维的交织之中。

“打码”的真正内涵:从代码混淆到动态守护

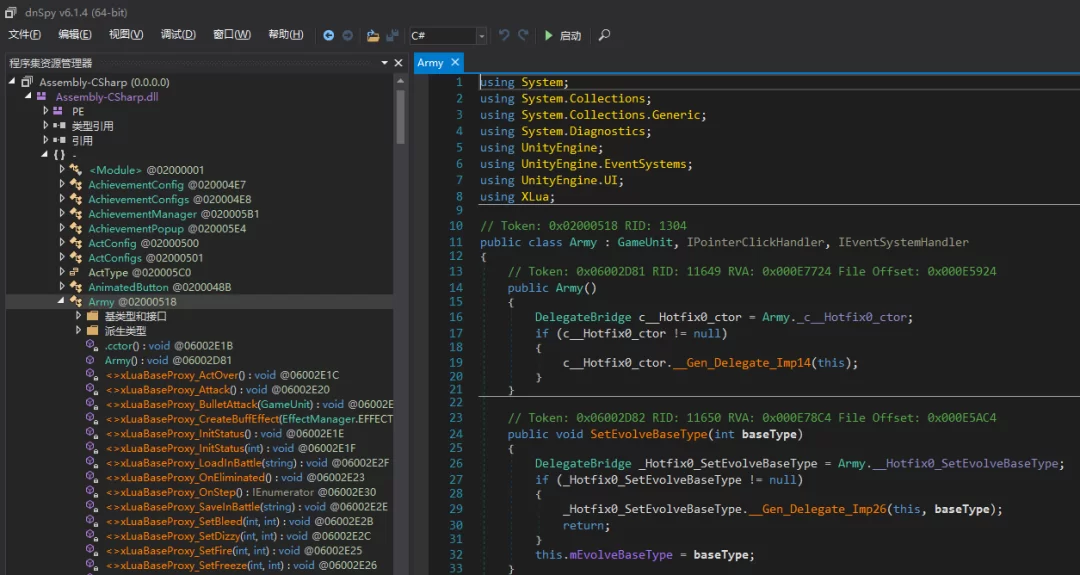

首先,我们必须厘清“游戏程序打码”在现代语境下的确切含义。它早已超越了“编写代码”的表层,而是指向一系列主动防御技术,其核心目标是提升逆向工程的门槛。这其中,游戏源码加密技术是基础防线。传统的代码混淆,通过将变量名、函数名替换为无意义的字符,打乱代码逻辑流程,增加静态分析的难度。但这仅仅是第一道坎。经验丰富的破解者可以利用动态调试工具,在程序运行时捕捉其真实行为。因此,更高级的保护应运而生,例如虚拟化保护(VMP),将关键的代码片段在自定义的虚拟机中执行,使得破解者需要逆向整个虚拟机架构才能触及核心逻辑,成本极高。此外,加壳与脱壳的博弈也从未停止,从早期的简单压缩壳到如今集成了反调试、反模拟、代码动态解密的复杂加密壳,每一种“打码”技术的进化,都是对破解者耐心与技术的双重考验。然而,这些静态或半静态的防御手段始终存在一个软肋:一旦被成功“脱壳”或“脱虚拟机”,核心代码便暴露无遗。这促使我们必须引入动态的、与服务器强关联的验证机制,而二维码,正是在这一背景下大放异彩。

二维码的角色:从信息载体到安全令牌

将二维码应用于游戏开发二维码应用领域,其安全价值的实现并非通过“扫码”来直接传输或保护源码,这本身是一个巨大的误解。二维码在此处扮演的角色,是一个安全的、有时效性的信息交互桥梁,更具体地说,是一种动态令牌的物理载体。试想一个场景:为了防止外挂程序模拟客户端登录,游戏启动时,服务器会生成一个包含唯一标识、时间戳、以及用服务器私钥签名的加密字符串,并将其渲染成二维码展示在游戏登录界面上。玩家必须使用官方认证的手机App扫描此二维码。手机App扫描后,将加密字符串通过安全通道(HTTPS)发送至服务器。服务器验证签名的有效性、时间戳的新鲜度,并确认该请求来自一个已信任的设备(手机)。验证通过后,服务器才授权游戏客户端进入游戏。在这个过程中,二维码本身不包含任何敏感的源码信息,它只是一个一次性“口令”。其安全性在于:二维码是动态生成的,生命周期极短(可能只有几十秒),且内容经过高强度加密,即使被截获也无法复用或伪造。这种机制,便是游戏反外挂扫码验证的典型应用,它将安全验证的重心从易受攻击的PC客户端,转移到了相对安全的移动设备和服务器端,极大地提升了外挂模拟合法玩家的难度。

构建坚不可摧的防线:扫码授权系统的安全架构

那么,扫码授权系统安全性究竟如何保障?一个设计精良的系统,其安全性绝非依赖于二维码本身,而是依赖于其背后一整套严密的安全架构。这个架构必须遵循几个核心原则。首先是零信任原则,即“从不信任,始终验证”。系统不能因为一次扫码成功就永久信任该客户端,每一次关键操作(如登录、交易、修改重要数据)都应被视为新的会话,需要重新进行或多因子验证。其次是纵深防御原则。扫码验证只是其中一环,它必须与代码混淆、反调试、服务器端行为异常检测(如玩家移动速度、资源获取速率是否符合逻辑)等手段相结合。例如,即使破解者绕过了扫码登录,但其在游戏中的作弊行为一旦被服务器端的行为分析模型捕捉到,依然会被踢下线或封禁。再者,通信安全是生命线。从游戏客户端到服务器,从手机App到服务器,所有数据传输必须使用TLS 1.2及以上协议加密,防止中间人攻击。服务器私钥必须存储在硬件安全模块(HSM)中,杜绝泄露风险。最后,用户体验必须纳入考量。一个过于繁琐的验证流程会劝退玩家。因此,设计上应追求“无感安全”,在后台默默完成大部分验证工作,只在关键节点或检测到异常时,才要求用户进行扫码等操作,实现安全与便捷的平衡。

实践路径与未来展望:超越二维码的智慧防御

对于开发者而言,要实现这样一套系统,需要具备全栈的安全思维。技术上,可以选择成熟的后端服务框架,利用JWT(JSON Web Tokens)等技术生成和管理安全的令牌。客户端则需要集成可靠的二维码生成与识别库。移动端App的开发同样需要注重安全,防止其自身被逆向或篡改。整个系统的搭建,是一个涉及前端、后端、移动端和运维的复杂工程。而展望未来,二维码的应用将更加智能化和多元化。我们可以预见,它将与生物识别技术更紧密地结合,例如,扫码后还需进行人脸或指纹验证,实现“你所知(密码)、你所拥有(手机)、你所是(生物特征)”的三重认证。随着物联网的发展,甚至可能出现基于特定硬件设备的“扫码”验证,进一步提升物理层面的安全性。更重要的是,人工智能将在攻防战中扮演更关键的角色。AI驱动的异常行为检测系统能够实时学习并识别出前所未见的新型外挂,而AI辅助的代码混淆工具则能生成更复杂、更难被逆向的代码形态。

真正的游戏程序源码保护,从来不是一劳永逸的技术堆砌,而是一场持续的、动态的、充满智慧的博弈。二维码,作为一种优雅而高效的媒介,为我们打开了一扇通往更高级别安全架构的大门。它提醒我们,安全防御的焦点应从固守静态的代码,转向构建一个能够主动感知、动态响应、多方协同的生态系统。在这场没有硝烟的战争中,最终的胜利者,不是拥有最厚“外壳”的人,而是那个能构建出最智能、最坚韧、最懂得“变通”的防御体系的战略家。二维码所代表的,正是这种从“被动防堵”到“主动管理”的思维跃迁,是每一位游戏安全从业者手中不可或缺的利器。