游戏试玩赚钱平台真的能赚到钱吗?

当“玩游戏还能赚钱”这句极具诱惑力的广告语闯入视野时,大多数人的第一反应是怀疑与好奇交织。游戏试玩赚钱平台,这个游走在游戏产业与零工经济边缘的产物,究竟是馅饼还是陷阱?要回答这个问题,我们必须撕开营销话术的华丽外衣,直视其内在的商业逻辑与运作肌理。它并非凭空出现的慈善事业,而是一种根植于移动互联网生态,精准链接多方需求的数字价值交换模式。理解这一点,是判断其真实性的第一步。

平台存在的基石:一场关于“注意力”与“数据”的精密交易

游戏试玩平台的核心价值,在于它扮演了游戏开发商、发行商与海量潜在用户之间的“中介撮合商”角色。在竞争白热化的手游市场,一款新游戏的生命周期往往在上线初期就被决定。开发商需要的不仅仅是下载量,更是有效用户的真实行为数据。这些数据包括:新用户在前三分钟的留存率、完成新手引导的时间、首次付费的触点、在某个关卡的失败次数等等。这些看似琐碎的数据,对于游戏产品的迭代优化、后续的推广策略调整乃至A/B测试,都具有无可估量的商业价值。

然而,自行招募测试用户成本高昂且效率低下。游戏试玩平台应运而生,它们聚合了成千上万愿意用零碎时间换取小额报酬的用户。用户在平台下载并试玩指定游戏,其行为数据通过SDK(软件开发工具包)被实时回传至游戏方。对游戏公司而言,这是一种精准且性价比极高的“用户获取”与“市场调研”方式。平台则从游戏方支付的推广费用中,拿出一部分作为用户的报酬。这形成了一个闭环:游戏公司付费获取数据,平台提供流量服务,用户贡献时间与数据换取收益。这个商业模型是稳固且符合逻辑的,从根本上解释了“游戏试玩能赚钱”这一命题的真实性。它不是凭空印钱,而是将用户的碎片化时间和游戏行为数据“资产化”了。

收益的现实图景:从“零花钱”到“技术活”的量化拆解

明确了商业模式,下一个关键问题便是:普通人究竟能赚到多少钱?答案并非一个固定的数值,而是一个取决于多种变量(时间投入、设备性能、操作效率、平台选择)的动态区间。我们必须摒弃一夜暴富的幻想,以一种务实的态度来审视其收益构成。

通常,平台上的任务分为几大类:深度试玩(要求达到特定等级或在线时长,单价最高)、新手任务(完成注册和基础教程,单价较低)、广告任务(观看广告或点击,单价最低但量大)以及用户拉新(邀请新用户,有持续分成)。对于一名普通用户而言,在初期,主要收入来源于前两者。一个3-5分钟的简单新手任务,报酬通常在0.5元至2元之间。而一个要求玩数小时并升级到15级的深度任务,报酬可能在10元至30元不等。

假设一位用户每天投入2小时,高效地完成各类任务,在理想的平台环境下,日收入达到30-50元是可能的。但这背后意味着高度专注和快速切换不同游戏的操作能力。对于时间充裕的学生党或赋闲在家的灵活就业人员,这笔收入可以作为有效的零花钱补充。但若想将其作为主要收入来源,则需要投入远超常人的时间与精力,甚至需要多台设备同时操作,这便将“玩游戏”异化成了一种机械重复的“数字劳动”。此时,时间成本与机会成本就成为一个必须被严肃对待的问题。因此,游戏试玩赚钱的真实定位,更接近于一种低门槛、灵活度高的线上兼职,而非职业化的收入路径。

暗礁与漩涡:识破试玩平台的常见“套路”

商业模式的合理性不等于所有平台都值得信赖。这片新兴的数字“蓝海”同样滋生了大量的灰色地带与 outright 的骗局。缺乏辨识能力的用户很容易陷入精心设计的陷阱。因此,掌握一套防骗指南,比任何赚钱技巧都更为重要。

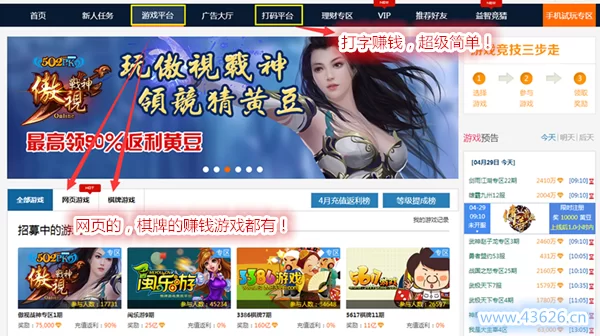

最常见的套路包括:高额提现门槛。平台展示诱人的单价,但当用户辛辛苦苦攒到几十元准备提现时,却发现最低提现额度是100元、200元,甚至更高。当你接近目标时,任务量会锐减,迫使你不断投入时间,最终可能因无法达标而放弃,平台则坐享其成。其次是前置性收费。任何要求你先缴纳“会员费”、“激活费”、“押金”的平台,几乎可以100%断定为骗局。正规的盈利模式源于游戏方的推广费,而非盘剥用户的本金。更有甚者,会诱导用户下载恶意软件,窃取个人信息,或打着试玩的幌子,引流至网络赌博、刷单等其他诈骗平台。

如何甄别?首先,观察提现规则。选择提现门槛低(如1元、5元起提)、到账速度快、手续费透明的平台。其次,查看应用市场的用户评价。尤其要关注近期的差评,看看是否普遍反映“提现难”、“任务少”等问题。再者,拒绝任何形式的付费要求。记住,你是来赚钱的,不是来花钱的。最后,保护个人隐私,切勿轻易授权手机的非必要权限,特别是通讯录、短信等敏感信息。稳健永远是第一位的,在安全面前,任何高收益的承诺都应被审慎对待。

从玩家到操盘手:收益最大化的进阶心法

当你确认了平台的安全性与真实性后,如何将单位时间的收益发挥到极致?这便需要从“被动执行者”向“主动操盘手”转变。这不仅仅是“多玩”,更是“会玩”。

首先,设备与网络是基础生产力。一台性能稳定、运行流畅的手机,以及一个高速不卡顿的Wi-Fi环境,能极大缩短游戏加载时间,提升任务完成效率。有条件的用户可以配置备用机,实现“一机玩,一机看”或同时处理不同平台的任务。

其次,任务选择要有策略。不要被高额的深度任务盲目吸引,要先评估其时间成本。计算一下每小时的理论收益,优先选择“性价比”最高的任务组合。例如,一个20元任务需要玩5小时,时薪仅4元;而几个2元任务半小时就能完成,时薪可能高达8元。学会计算单位时间价值,是进阶的第一步。

再者,建立个人任务数据库。用简单的笔记,记录下不同平台、不同类型游戏的任务特点、奖励金额、耗时、难点。久而久之,你会对哪些游戏“肉多”、哪些平台“坑少”了如指掌,形成自己的任务优选清单。

最后,善用“人脉”但保持清醒。很多平台的邀请机制能带来不菲的被动收入。如果你身边有对此感兴趣的朋友,分享确实能双赢。但切忌为了推广而夸大其词,将其包装成财富自由的捷径,这既不道德,也可能损害你自己的信誉。理性的分享,是建立在自己亲身体验和真实收益基础上的。

这种新兴的赚钱方式,本质上是对个人数字行为价值的一次重新定价。它让一部分人的闲暇时间产生了经济回报,也让游戏产品的冷启动阶段获得了一种高效的数据驱动。它不会取代任何主业,却为数字时代的“斜杠青年”和灵活就业者提供了一种微小的可能。它真实存在,但也伴随着现实的局限与潜在的风险。能否从中获益,最终考验的并非你的游戏技术,而是你的信息筛选能力、时间管理能力以及那份对“不劳而获”的清醒认知。