滑块验证码怎么识别?打码平台哪家强?

要实现高精度滑块验证码自动识别,首先要拆解其验证逻辑。主流的滑块验证,如极验、腾讯等,其防御体系并非单一的图像缺口匹配,而是一个多维度的复合模型。第一层是图像识别。系统会生成一张带缺口的背景图和一张对应的滑块拼图。识别程序的首要任务,就是通过算法精准定位缺口在背景图中的坐标(x, y)。传统方法依赖于图像处理技术,例如通过边缘检测、模板匹配或特征点匹配来寻找缺口轮廓。然而,随着验证码厂商引入大量的干扰线、色块扭曲、动态背景,传统算法的误判率急剧上升。于是,深度学习模型,特别是卷积神经网络(CNN),成为了新的利器。通过海量样本的训练,模型能够直接学习到缺口与背景的深层语义特征,即便在强干扰环境下也能实现像素级的精准定位。

然而,仅仅找到坐标是远远不够的。第二层,也是更核心的一层,是行为轨迹分析。这是区分真人操作与机器脚本的关键所在。一个真实用户在拖动滑块时,其鼠标轨迹绝非一条匀速直线。它包含了初始的犹豫、中途的加速、临近缺口时的减速与微调,甚至还有无意识的轻微抖动。这些复杂的、非线性的物理特征,构成了独一无二的人体“行为指纹”。因此,顶级的识别服务必须能够高度仿真这一过程。它们会生成一条包含速度、加速度、时间、位移等多维度参数的贝塞尔曲线或其他复合轨迹,让每一次拖动都看起来“充满人性”。部分先进的平台甚至会收集并分析数以万计的真实用户轨迹数据,构建行为模型库,随机调用不同的“人设”进行模拟,其逼真程度足以骗过绝大多数基于规则或简单模型的反欺诈系统。

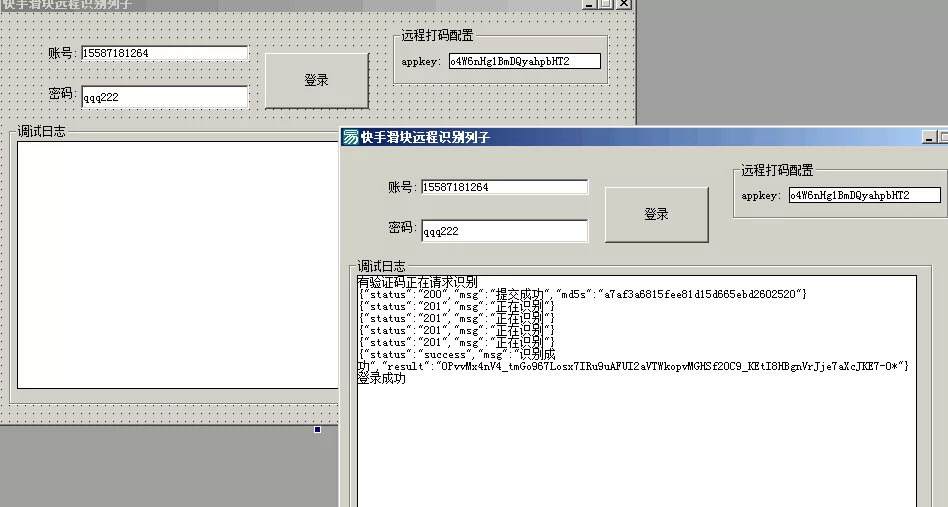

正是由于技术门槛的不断提高,催生了专业打码平台的繁荣。当被问及专业打码平台哪家好时,答案并非一成不变,而是取决于具体需求。市场上主流的服务模式主要分为两种:“人工打码”与“AI智能识别”。人工打码模式,本质是众包,将验证码图片分发给在线的真人进行识别。其优点是对新型、复杂的验证码兼容性好,几乎无所不能破。但缺点同样明显:速度慢、成本高、且存在泄露隐私的风险。AI智能识别模式,则是利用上述提到的深度学习和行为模拟技术,由机器全自动完成识别。其优势在于毫秒级的响应速度、极低的成本和高度的可扩展性,适合大规模、高并发的业务场景。但其挑战在于需要持续投入研发,以跟上验证码的更新迭代。一个优秀的AI打码平台,必然拥有强大的算法团队和庞大的样本库作为支撑。选择时,企业需要综合考量识别准确率、服务稳定性、API接口的易用性以及售后技术支持,进行小规模测试往往是检验其真实水平的最佳方式。

从防御者的视角看,单纯依赖一个滑块验证码来守护核心业务,无异于“马其诺防线”。构建有效的企业级验证码防御策略,需要的是纵深防御的思维。首先,验证码本身必须动态演进。后台应具备一键切换验证模式的能力,例如在检测到异常流量时,无缝切换到点选验证、空间推理验证甚至更新的无感验证模式,打乱攻击者的节奏。其次,要引入风险情报与设备指纹技术。在用户进行验证操作前,就对其IP地址、设备环境、浏览器插件等进行风险评估,对高风险请求直接拒绝或触发更严格的验证,实现“主动防御”。再次,验证不应是孤立的单点行为,而应与用户的全站行为数据相结合。一个用户在登录、浏览、加购、下单等一系列操作中的行为模式,远比一次拖动滑块更能说明其真实身份。通过构建用户行为基线,系统能够发现那些“通过验证但行为诡异”的潜在威胁。

这场围绕滑动的小小方块的博弈,最终指向的并非技术的胜负,而是我们对“信任”在数字世界中如何定义的持续探索与重塑。攻击方追求无限逼近人类的模拟,而防御方则在不断挖掘更深层的人机差异。从图像到行为,再到未来的生物特征与意识认证,验证码的形态或许会不断变化,但其作为数字世界“守门人”的核心使命不会改变。对于从业者而言,无论是选择与专业的打码平台合作以保障业务的自动化流转,还是投身于构建更智能的防御体系,都需要保持对技术演进的高度敏感,因为在这场永不停歇的攻防战中,唯一的真理就是变化本身。