兼职员工感染新冠,工资个税申报和工伤赔偿怎么办?

当一名兼职员工的新冠检测呈阳性时,一个复杂的法律与实务问题便摆在了企业与员工双方面前。这不仅关乎人道关怀,更牵扯到工资支付、工伤认定及税务申报等一系列严谨的操作环节。与全职员工相比,兼职用工关系的特殊性使得处理这些问题时存在更多模糊地带,稍有不慎便可能引发劳动争议或税务风险。因此,精准理解并适用相关法规,成为平稳度过此类危机的关键。

问题的核心,首先在于对“兼职员工”这一身份的法律定性。在我国劳动法框架下,“兼职”通常指向两种截然不同的法律关系:“非全日制用工”与“劳务关系”。这两者的区分是后续所有处理的基石。非全日制用工,依据《劳动合同法》规定,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种关系下,双方建立的是正式的劳动关系,企业需为员工缴纳工伤保险(尽管实践中部分地区执行存在差异),并受到最低工资标准等劳动保障法律的约束。而劳务关系,则更接近于一种平等的民事合作关系,例如项目外包、临时顾问等,双方权利义务主要由签订的劳务合同约定,不受《劳动合同法》的直接调整,企业通常没有为其缴纳社保的法定义务。因此,当一名兼职员工感染新冠后,我们必须首先追问:他/她究竟属于哪一类?这将直接决定工伤认定的路径和工资支付的逻辑。

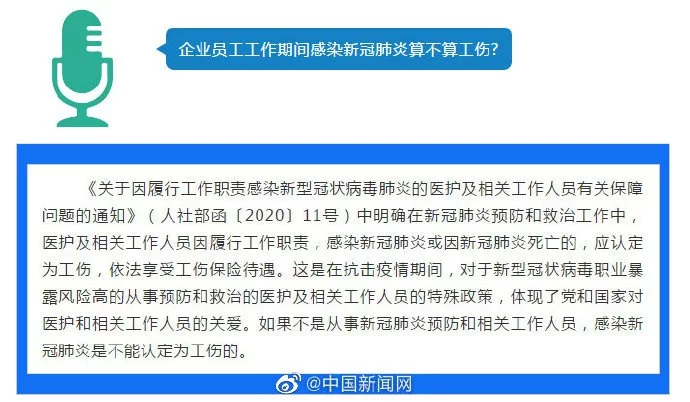

基于上述定性,我们来探讨最棘手的工伤认定问题。根据《工伤保险条例》,工伤认定需满足“工作时间、工作场所、因工作原因”这“三工”原则。国家在新冠疫情期间曾出台特殊政策,明确规定“在新冠肺炎预防和救治工作中,医护及相关工作人员因履行工作职责,感染新型冠状病毒肺炎或因感染新型冠状病毒肺炎死亡的,应认定为工伤”。这一政策具有极强的针对性,其保护主体是明确参与抗疫一线的工作人员。对于一名普通的兼职员工,比如在餐厅、商场或办公室从事辅助性工作的人员,要证明其感染新冠完全符合“三工”原则,难度极大。企业很难证明其感染是在特定的工作时间、工作场所内,并由特定的工作行为导致。病毒的传播途径具有复杂性和不确定性,员工在上下班途中、在社区、在家庭中均有可能感染。因此,除非有确凿证据表明,该员工因工作原因接触了已确诊的病例或污染环境(例如,作为保洁员负责消杀特定疫区),否则,将其感染新冠认定为工伤,在司法实践中获得支持的可能性非常低。这并非法律的无情,而是工伤认定立法本意的体现——它保障的是因职业活动带来的直接、特定的风险,而非普遍的社会性风险。

紧接着,隔离与治疗期间的工资支付问题则更为现实。这里同样需要区分两种用工关系。对于“非全日制用工”的员工,其报酬计算方式是按小时计酬,不工作则无报酬。那么,在政府依据《传染病防治法》要求其强制隔离或治疗期间,无法提供劳动,企业是否需要支付工资?这里存在一个政策与法律的交叉点。根据国家及各地政府疫情期间发布的指导意见,通常要求企业“不得在此期间解除劳动合同”,并应“正常支付工资”。这里的“企业”是否包含非全日制用工的雇主,各地的解读和执行力度不一。一种较为普遍且稳妥的理解是,既然双方存在劳动关系,就应遵守政府在特殊时期为了公共利益而发布的强制性规定。因此,建议企业参照当地人社部门的具体指引,按员工正常工作时间的工资标准支付隔离期间的工资,以体现社会责任并避免潜在的法律纠纷。而对于“劳务关系”的兼职者,情况则简单明了。劳务关系的核心是“成果导向”或“时间交换报酬”,一旦无法提供劳务,除非合同中有特殊约定(例如,包含了意外情况下的保底报酬),否则企业没有法定义务支付隔离期费用。这属于双方在商业合作中应自行承担的风险。

最后,我们来梳理个人所得税的申报事宜。个税申报的原则是“以实际发放的应税所得为依据”,这是一个相对清晰的技术问题。如果企业在员工隔离期间,根据规定或约定支付了工资,那么这笔钱就属于员工的工资薪金所得。企业作为扣缴义务人,需要将其并入该员工当月或次月的工资所得中,按照累计预扣法计算并代扣代缴个人所得税。例如,一名非全日制用工员工,小时工资为30元,正常情况下某月工作80小时,收入2400元,未达到个税起征点,无需缴税。但若当月因被隔离,企业额外支付了15天的隔离期工资(假设折算为1800元),那么该月其应税总收入为2400+1800=4200元,企业就需要在申报时,对这4200元依法进行个税处理。反之,如果员工属于劳务关系,且在隔离期间未提供任何劳务,企业也未支付任何报酬,那么自然也就没有个税申报的义务。如果支付了隔离期的“生活补助”或“慰问金”,则需要判断其性质是属于劳务报酬还是其他所得,从而适用不同的计税规则。准确的税务处理不仅是对员工负责,更是企业合规经营的底线,任何疏漏都可能引来税务稽查风险。

面对这一系列连锁问题,企业与兼职员工都需要展现出更大的智慧与同理心。对于企业而言,应在招聘之初就明确用工性质,签订严谨的合同,将可能的风险预先进行约定。同时,密切关注并学习政府发布的最新政策,特别是针对特殊时期的临时性规定,做到合法合规与人文关怀的平衡。对于兼职员工而言,要清楚自己合同的性质,了解自身的基本权益,在遇到问题时,首先应与企业进行积极、理性的沟通,寻求协商解决。疫情这类突发公共卫生事件,如同一面棱镜,折射出我们现有劳动保障体系在非标准就业形态下的不足与挑战。它促使我们思考,如何构建一个更具弹性、覆盖更广、能够抵御系统性风险的社会安全网,让每一位劳动者,无论其工作形式如何,都能在困境中获得应有的尊重与保障。这不仅是法律的完善,更是社会文明进步的标尺。