玛丽打码工号老出错,问题到底出在哪?

当“玛丽”这个名字又一次和“工号录入错误”的报告捆绑在一起时,管理者的第一反应往往是眉头紧锁,在脑海里迅速给这位员工贴上“粗心”“不负责任”的标签。然而,如果我们暂停这种条件反射式的归咎,转而向深处追问:一个看似简单的重复性操作,为何会持续不断地在同一个或不同的人身上上演?玛丽的问题,与其说是个人的能力缺陷,不如说是一个组织内部系统性问题的冰山一角。要真正解决这个顽疾,我们必须抛弃对个体失误的执着,转而构建一个包含人、流程、技术三维一体的诊断框架,这才是数据录入工号错误原因的根本探寻之道。

一、 人的维度:超越“粗心”的认知科学与行为心理学剖析

将错误简单归因为“粗心”,是一种管理上的惰性。人的大脑并非精密的计算机,其运作机制充满了变数与局限。首先,我们必须正视认知负荷的影响。当玛丽在嘈杂的办公环境中,一边接听着电话,一边处理着其他紧急任务,同时还要完成大批量的工号录入时,她的大脑正在多个信息通道间进行高强度的切换。这种多任务处理场景,会极大地消耗她的认知资源,导致注意力分配不均,从而在处理像工号这样看似“简单”的序列信息时,出现视觉暂留、数字颠倒(如“1689”录入成“1869”)或字符混淆(如“0”与“O”,“1”与“I”,“2”与“Z”)的概率呈指数级上升。这并非她的本意,而是大脑在过载状态下的自我保护机制。

其次,是重复性动作疲劳与注意力衰减。心理学研究表明,长时间从事单调、重复的任务,人的大脑会进入一种“自动驾驶”模式,警觉性显著下降。录入工号,尤其是成百上千次地录入,正是这种任务的典型代表。起初,玛丽可能还会全神贯注,但半小时后,她的注意力便会像磨损的齿轮,逐渐出现缝隙。错误,就在这些缝隙中悄然滋生。更值得警惕的是,这种疲劳不仅是生理上的,更是心理上的。当一个员工意识到自己正在从事一项枯燥乏味且缺乏成就感的工作时,其内在动机和工作投入度会降低,这反过来又会增加操作失误的风险。我们常常忽视,情绪状态对操作精准度有着直接且深刻的影响。

最后,培训的缺失与误区也是关键一环。许多管理者认为,工号录入这种“一看就会”的操作无需专门培训。但事实是,有效的培训不仅是告知“怎么做”,更要解释“为什么这么做”以及“如何防错”。例如,是否向玛丽解释过工号编码的规则?比如前两位代表部门,中间四位是入职日期,后三位是序列号。理解了编码逻辑,员工在录入时就具备了初步的逻辑校验能力,当录入一个明显不合理的部门代码时,大脑会自动发出警报。此外,防错方法的培训,如“读 aloud 法”(录入后大声读出核对)、“二次复核法”(录入一遍,再检查一遍),这些看似简单的技巧,却能在关键时刻成为阻断错误的最后一道防线。缺乏这些系统性的赋能,单方面要求员工“细心”,无异于缘木求鱼。

二、 流程的维度:隐藏在工作流中的“错误催化剂”

如果人的因素是“内因”,那么不合理的流程就是诱发错误的“外因”。一个糟糕的流程设计,即便是最敬业的员工也难以避免犯错。审视如何减少人为录入数据错误,我们必须将目光投向玛丽所遵循的工作流程。

第一个问题是流程的复杂性与冗余度。玛丽录入工号的流程是怎样的?是手写抄录后再录入,还是口头告知后直接录入?前者增加了“抄录-识别-录入”两个出错环节,每一个环节都可能引入新的错误。后者则容易因发音相似(如B和D)或口音问题导致信息失真。一个优秀的流程,应当追求信息的“一次成型”与“最短路径”。例如,直接从电子招聘系统或入职申请表中通过数据接口自动抓取信息,或者使用扫码枪扫描员工证件上的二维码,将人工干预降到最低。流程每多一个步骤,出错的风险就增加一分。

第二个问题是缺乏即时验证与反馈机制。玛丽的录入工作是否是“一锤子买卖”?即录完就提交,没有任何即时反馈?如果是这样,那么她就失去了在错误发生的“黄金时间”内纠正它的机会。一个健壮的流程,必须嵌入即时的验证环节。这可以是系统层面的实时校验(我们将在下一节详述),也可以是流程层面的设计。例如,可以设置一个简单的“二次录入”环节,让另一位同事或玛丽本人在稍后时间重新录入一遍工号,系统自动比对两次结果,不一致则触发警报。虽然这会增加少量工作量,但对于保障关键数据的准确性而言,其收益远大于成本。更进一步的,可以引入“交叉检查”或“抽样审计”机制,定期对已录入的数据进行核查,并将结果反馈给操作者,形成闭环管理。没有反馈的流程,就像在黑暗中射击,你永远不知道自己是否命中了目标。

第三个问题是责任界定模糊与容错文化缺失。当错误发生后,公司是如何处理的?是简单地处罚玛丽,还是启动复盘机制,分析流程上的漏洞?如果一个组织对错误采取零容忍且一味惩罚的态度,员工就会倾向于隐瞒错误,导致问题无法被暴露和解决。相反,建立一种“容错”但“不容再错”的文化至关重要。鼓励员工在发现错误时立即上报,并视其为改进流程的机会。同时,明确数据准确性的责任链,录入者是第一责任人,但流程设计者、系统维护者、管理者同样承担着确保流程顺畅、工具好用的责任。只有当责任被合理分担,流程的持续优化才有了可能。

三、 技术的维度:工号信息管理系统漏洞是罪魁祸首

在人因与流程之后,我们必须直面最容易被忽略,却也往往是根本性的问题——工号信息管理系统漏洞。技术工具本应是降低错误、提升效率的利器,但如果设计不当,它反而会成为错误的放大器。

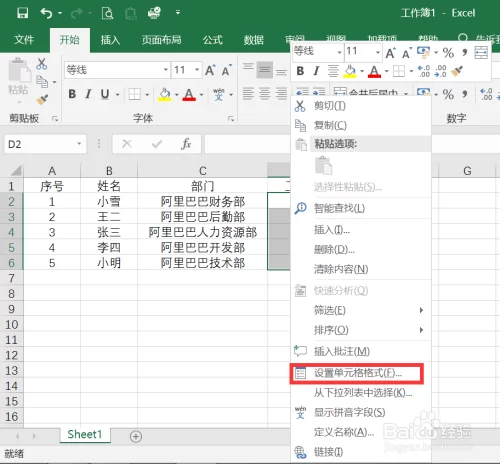

最普遍的漏洞在于用户界面(UI)与用户体验(UX)的极不友好。玛丽的录入界面是怎样的?是一个孤零零的文本输入框,没有任何提示和限制吗?如果答案是肯定的,那么这个系统就是“裸奔”的。一个优秀的系统,应该在UI设计上融入防错智慧。例如,对于纯数字的工号,输入框应设定为数字格式,自动屏蔽字母输入;对于有固定位数(如8位)的工号,应在输入框旁明确标注“请输入8位工号”,并在录入位数不符时给予即时提示。对于包含字母和数字的工号,系统应使用更易区分的字体,避免使用“I”和“l”在视觉上难以区分的字体。这些细节上的考量,能从源头上过滤掉大量低级错误。

更深层次的漏洞是缺乏后台逻辑校验规则。即便玛丽在用户界面不小心输错了,一个强大的后台系统也应该能识别出“不合理”的工号。这需要建立一套基于业务规则的校验引擎。例如:唯一性校验,确保录入的工号在数据库中不存在重复;格式校验,确保工号符合预设的格式(如“字母+数字”组合,且字母为大写);逻辑校验,如工号中的日期代码是否是有效日期,部门代码是否存在于部门列表中。当系统检测到不符合规则的数据时,应立刻弹出警告,阻止用户继续操作,并清晰地指出错误所在。这才是将“事后补救”变为“事前预防”的关键技术手段。

最后,是技术应用的保守与滞后。在扫码技术、OCR(光学字符识别)技术、API接口技术已经高度成熟的今天,如果一家公司仍然在依赖最原始的纯手动键盘录入,那么其管理思维本身就已经落伍了。为什么不能为新员工制作一个包含工号等信息的二维码胸牌,让玛丽用扫码枪一扫即可完成录入?为什么不能打通HR系统和门禁系统,让工号信息在员工入职时自动生成并同步到所有相关模块?解决员工工号频繁出错怎么办的问题,最高效的策略往往不是培训人,而是升级工具,用技术去替代那些最容易出错的重复性人工环节。

四、 构建综合解决方案:从被动纠错到主动防错的范式转移

理解了上述三个维度的问题根源后,我们便可以勾勒出一套提升数据准确性的有效策略。这不再是头痛医头、脚痛医脚的零散措施,而是一套体系化的组合拳。

- 赋能于人,而非苛责于人:开展针对性的“防错技能”培训,内容涵盖认知科学基础、编码规则解读、实用校对技巧等。建立正向激励机制,将数据准确性纳入绩效考核,奖励长期保持高准确率的员工,而非仅仅惩罚犯错者。推行工作轮换,避免员工因长期从事单一枯燥任务而导致疲劳。

- 再造流程,追求精益:全面梳理数据录入的每一个环节,运用“取消、合并、重排、简化”的原则,消除不必要的步骤和传递节点。强制嵌入验证环节,无论是系统自动校验还是人工二次确认,必须形成闭环。建立清晰的错误上报与复盘流程,将每一次错误都转化为流程优化的契机。

- 升级技术,打造智慧系统:立即着手优化现有系统,增加前端UI提示、后端逻辑校验等功能。制定技术升级路线图,分阶段引入扫码、OCR、API集成等自动化技术,从根本上减少人工录入的需求。对系统进行“可用性测试”,让像玛丽一样的实际使用者参与进来,确保新系统真正好用、易用、爱用。

玛丽的故事还在继续,但故事的走向已经截然不同。管理者不再将她视为问题的核心,而是邀请她成为解决方案的共同创造者。他们一起审视流程,一起测试新系统,一起分享防错的心得。玛丽不再因为偶尔的失误而惴惴不安,她的脸上重新浮现出专业与自信。这不仅仅解决了工号录入错误的问题,更重塑了一种积极、健康、追求卓越的组织文化。因为一个组织真正的成熟,不在于从不犯错,而在于它拥有将错误转化为前进燃料的智慧与勇气。那些看似微不足道的工号,最终指向的,是企业运营的底色与管理的厚度。