玛丽打码码价是什么意思啊?

“玛丽打码码价”这个提法,初听之下似乎有些晦涩,甚至带有几分神秘色彩。它并非一个业已标准化的行业术语,而更像是一个高度凝练的隐喻,精准地指向了数字商业时代一项极具颠覆性的趋势:基于个体消费者的动态、个性化定价。我们可以将“玛丽”想象成一个无所不在的智能定价中枢,一个由算法、数据和商业逻辑共同构筑的虚拟“操盘手”;而“打码码价”则是她执行决策的全过程——将复杂的变量“编码”成一个简洁的价格,并通过“码”(通常是二维码)这一介质,将其精准地推送到每一个独立的消费者面前。这背后,是一场关于价格、价值与消费者关系的深刻变革。

要理解“玛丽打码码价”的精髓,首先需要解构其三个核心要素。“玛丽”是谁?她不是一个具体的人,而是一个高度智能化的系统。这个系统以大数据为食粮,以机器学习为大脑,其决策依据远比传统定价模型复杂得多。她会实时分析你的浏览历史、购物车记录、会员等级、消费频率、地理位置、甚至你使用的设备类型、访问时间等一系列上百个维度的数据标签。例如,一个经常深夜浏览奢侈品网站但从未下单的用户,“玛丽”可能会判断其为潜在的高价值客户,于是在某次访问时推送一个小额度的专属优惠券,以“临门一脚”的方式促成转化。而对于一个价格敏感型用户,“玛丽”则可能直接展示一个更具竞争力的折扣价。这种决策过程,摆脱了传统成本加成或竞争导向的僵化模式,进入了以个体价值预测为核心的全新阶段。

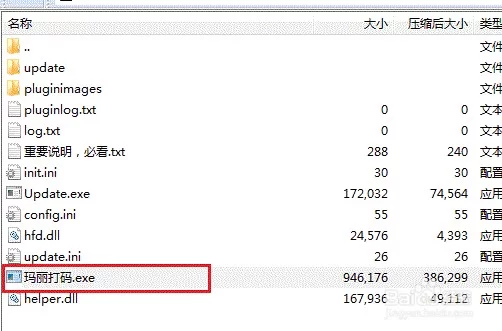

接下来是“打码”这一动作,它象征着价格生成过程的复杂性与不透明性。这里的“码”具有双重含义。其一,是“编码”的“码”。“玛丽”将海量的、非结构化的消费者数据,通过复杂的算法模型进行“编码”,最终输出一个价格。这个过程就像一个黑箱,外界难以窥其全貌,它将商业策略、风险控制、利润目标等一系列商业意图,转化成了一段可执行的代码。其二,是“条码”或“二维码”的“码”。这是价格呈现的最终载体。在“玛丽”的体系中,价格不再是印在价签上的固定数字,而是一个动态的、可变的数字身份。一个商品的价签上可能只有一个二维码,A顾客扫码后看到的是100元,B顾客扫码后可能是95元,而C顾客看到的可能是附带赠品的100元。这种呈现方式,不仅实现了“一人一价”,更重要的是,它将价格的决策点从货架前移到了数据云端,为实时调价提供了无限可能。

最后,是“价”,即那个被最终生成的价格。这个“价”的本质,已经不再是商品成本的简单反映,而是对特定个体在特定时空下购买意愿的精准预测与量化。它是一个动态均衡点,既要尽可能攫取消费者愿意支付的最高价格(消费者剩余),又要避免因价格过高而导致的交易失败。这正是“玛丽打码码价”商业价值的核心所在。对于企业而言,这种模式能够实现利润的最大化。它通过差异化定价,将原本统一的“市场价”打散成无数个“个人价”,从而有效捕捉了不同消费者的支付意愿,提升了整体的盈利水平。同时,它也是一种极为高效的库存管理与促销工具,可以针对特定区域的用户或特定时段的库存,进行精准的、小范围的促销,避免了“大水漫灌”式打折对品牌价值的伤害。

然而,“玛丽打码码价”这枚硬币的另一面,是深刻的伦理争议与现实的挑战。首当其冲的便是“价格歧视”的指控。当消费者发现自己购买同一商品的价格比他人更高时,公平感会受到极大冲击,对品牌的信任度可能瞬间崩塌。这种基于大数据的“杀熟”行为,已经引起了社会舆论的广泛警惕和监管部门的密切关注。其次,是数据隐私的边界问题。“玛丽”的精准决策,建立在对用户海量数据的深度挖掘之上。这些数据是如何收集的?用户是否知情并同意?数据的安全如何保障?这些都成为了悬在“玛丽”头顶的达摩克利斯之剑。在《个人信息保护法》等法律法规日益严格的今天,任何对用户数据的滥用都可能让企业付出沉重的代价。再者,算法的偏见与公平性也是一个不容忽视的技术难题。如果用于训练“玛丽”的历史数据本身就存在偏见(例如,历史上某区域用户消费能力较低),算法可能会固化甚至放大这种偏见,形成对特定人群的系统性“不公价”。

展望未来,“玛丽打码码价”所代表的个性化定价趋势,并不会因为挑战而止步,但其形态必然会向着更透明、更规范、更注重用户体验的方向演进。一方面,企业可能会从“隐性”的差异化定价转向“显性”的个性化优惠。也就是说,价格本身可能保持一致,但通过“码”推送的优惠券、积分、赠品等附加价值则因人而异。这种方式既能达到精准营销的目的,又在一定程度上规避了“价格歧视”的舆论风险。另一方面,监管科技的发展将迫使“玛丽”的“黑箱”变得更加透明。未来或许会出现“算法审计”机制,要求企业证明其定价模型的公平性与合规性。同时,用户将拥有更多的数据控制权,可以选择性地分享自己的数据,以换取更优惠的价格,形成一种基于信任的价值交换。

“玛丽打码码价”的真正意义,或许并不在于“玛丽”这个系统本身有多么强大,而在于它为我们揭示了一个正在到来的商业范式:一个从大众市场走向个体市场,从标准化产品走向个性化体验的时代。在这个时代,价格的确定性被打破,取而代之的是流动的、情境化的价值共识。企业和消费者之间的关系,也从简单的买卖,演变成了一场基于数据、信任与价值的持续博弈。如何在这场博弈中,既能享受到技术带来的效率红利,又能守护住商业伦理与个体尊严的底线,这将是每一个市场参与者都必须面对的终极命题。“玛丽”只是一个开始,她抛出的问题,远比她给出的答案更具分量。