玩游戏赚钱真实吗?赚的到底是谁的钱?

在数字娱乐浪潮席卷全球的今天,“玩游戏赚钱”已从一个圈内人的隐秘话题,演变为大众津津乐道的公众议题。它披着“将热爱变现”的华丽外衣,吸引了无数心怀憧憬的目光。然而,拨开这层迷雾,我们必须直面两个根本性问题:这究竟是真实可循的路径,还是一场精心构建的幻梦?如果真实存在,那源源不断的收益,又究竟是谁的口袋在为此买单?这并非简单的“是”或“否”可以回答,其背后是一套复杂、多层次且充满博弈的经济学逻辑。

要理解其真实性,首先必须解构其多样化的实现路径。最广为人知也最具争议的,莫过于游戏搬砖的盈利模式。所谓“搬砖”,本质上是一种劳动密集型的数字劳务。玩家通过投入大量时间,重复执行游戏内高产出、低价值的任务(如刷材料、打金币、完成日常),将产出的虚拟货币或道具积攒起来,再通过第三方交易平台出售给其他玩家,以此赚取差价。这种模式的底层逻辑是时间换资源,它真实存在,且构成了许多网络游戏灰色经济链条的基石。然而,其“真实性”背后是极低的时薪和高度的不确定性。游戏版本更新、经济系统调整、官方打击“工作室”等任何一个变量,都可能让数日的辛劳付诸东流。这更像是一场与枯燥和耐力的漫长博弈,而非轻松的游戏体验。

与“搬砖”的体力付出不同,另一条路径则依赖于玩家自身的硬实力——陪玩和代练的收入来源。这属于技能服务型变现。陪玩,顾名思义,是通过陪伴他人游戏、提供情绪价值或游戏指导来获取报酬,其核心竞争力在于沟通能力、游戏理解和个人魅力。代练则是更纯粹的技能变现,帮助其他玩家完成高难度任务、提升段位,收入直接与技术水平挂钩。这两种模式的钱,来自于那些“有钱没时间”或“有钱没技术”的玩家群体。他们购买的是一种服务,一种绕过漫长练习过程、直接享受游戏成果的捷径。这条路看似门槛更高,但回报也相对可观,且更接近于传统意义上的“工作”,只是工作场景发生在虚拟世界。

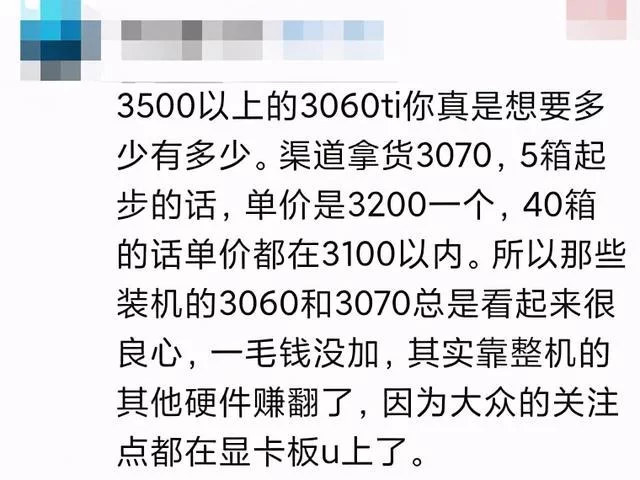

然而,上述模式仍是零散的、个体化的。真正将“玩游戏赚钱”推向高潮,并形成规模化产业的,是游戏内虚拟资产交易的深化与内容创作模式的兴起。在一些强调自由经济和玩家驱动的大型多人在线游戏中,稀有装备、独特坐骑、房产等虚拟物品的价值,早已超越了游戏本身的范畴,成为一种具有保值甚至增值潜力的数字资产。顶尖玩家或团队通过策略性获取、垄断性经营这些资产,能够实现惊人的财富积累。这已经脱离了简单的“搬砖”,进入了“商业投机”的领域。而另一边,游戏直播与视频创作则开辟了全新的战场。主播们通过展示高超技术、幽默解说或独特人格魅力,将玩家的注意力转化为流量,再通过平台广告分成、观众打赏、商业合作等方式变现。在这里,游戏本身成了载体,真正被出售的是内容创作者的个人品牌和影响力。

至此,我们可以清晰地回答那个核心问题:玩游戏赚的是谁的钱? 答案并非单一,而是一个多元的支付结构。首先,是广大的“氪金玩家”。他们是游戏内消费的主力军,为了获得更好的体验、更高的地位或更快的成长,他们愿意用真金白银购买虚拟货币、道具和服务。他们是“搬砖”者和虚拟资产商人的主要客户。其次,是广告商。他们为了触及游戏这一庞大而精准的用户群体,向内容创作者和平台支付高昂的广告费用。再次,是游戏开发商与运营商。他们通过抽取交易手续费、销售官方增值服务等方式,始终是这个生态链中稳赚不赔的“庄家”。最后,也是最危险的一种,是在“Play-to-Earn”等新兴模式下,后入局者的投资本金。这类游戏往往披着区块链和NFT的外衣,宣称玩家可以拥有资产并赚取收益,但其经济模型若缺乏真实价值支撑,极易演变成一场击鼓传花的游戏,早期玩家的利润,恰恰来源于后期涌入的新玩家的资金投入,这与庞氏骗局的底层逻辑并无二致。

深入剖析后,我们不难发现,“玩游戏赚钱”的真实性,取决于参与者对自身定位和商业模式的认知深度。它绝非一条通往财务自由的捷径,而是一个充满竞争与风险的行业。对于大多数人而言,试图通过“搬砖”获取稳定收入,无异于在数字世界从事最低端的重复劳动,其收益甚至远不如现实中的兼职。将游戏作为一种爱好,并在此基础上,凭借自身独特的技能或魅力去探索变现的可能性,这才是更现实、也更具价值的路径。它要求你不仅仅是一个玩家,更是一个服务提供者、一个内容创作者,甚至是一个懂得市场规律的数字商人。当诱惑来临时,我们必须保持清醒:任何看似轻松的财富密码背后,都标注着普通人看不见的代价,那可能是时间、健康,也可能是被精心收割的财富本身。理解游戏背后的经济逻辑,远比盲目投身其中更为重要。