玩游戏赚钱广告靠谱吗?刷广告真能赚钱?

“只需动动手指,玩游戏、看广告就能日入斗金”——这样的广告词,对于想利用碎片化时间增加收入的你来说,无疑充满了诱惑力。它们精准地嵌入在各大短视频平台、应用商店和网页弹窗中,用夸张的收益截图和看似轻松的游戏画面,构建了一个触手可及的“财富自由”幻境。然而,当我们拨开这层华丽的外衣,探究其内核时,一个严肃的问题浮出水面:玩游戏赚钱广告靠谱吗?刷广告真能赚钱? 这并非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,其背后隐藏着一套精密的商业逻辑、心理学陷阱与潜在风险。

首先,我们必须理解这类广告背后的商业模式,这并非一个慈善项目,而是一门生意。当你下载并进入这些所谓的“赚钱游戏”或“试玩平台”时,你的身份并非“玩家”,而是“用户资产”。平台的核心盈利来源并非游戏本身,而是你观看的广告。广告主向平台支付费用(按照CPM,即每千次展示付费,或CPI,即每次安装付费),平台则将其中极小一部分,以“金币”、“红包”等形式返还给你,以激励你持续观看。这本质上是一个注意力变现的循环链条。你投入时间,产出注意力;平台将你的注意力打包卖给广告主,赚取差价。你看到的那些不断累积的金币和快要满格的进度条,是精心设计的“斯金纳箱”,利用行为心理学中的“可变比率强化”原理,让你像赌徒一样,对下一次“奖励”充满期待,从而无法自拔地投入更多时间。平台真正在意的,是你的日活跃用户数(DAU)、广告观看时长以及你最终能否为广告主带来转化(比如下载另一款App)。你的收益,只是维持这个巨大“注意力农场”运转的微薄饲料。

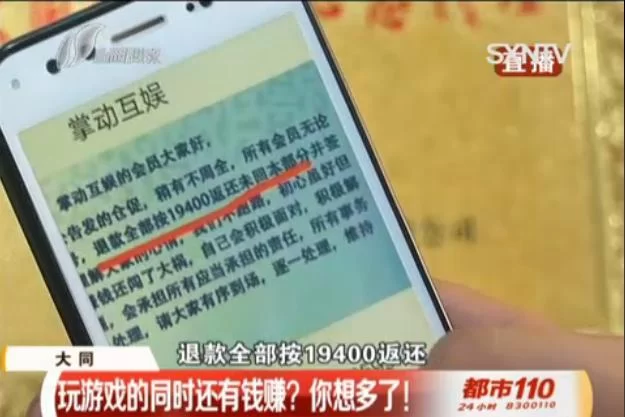

那么,回到核心问题:刷广告真的能赚到钱吗?答案是,能,但其收益与付出完全不成正比,且充满了套路。大多数平台都设置了极高的提现门槛。你可能辛辛苦苦看了几天广告,账户里显示有几十甚至上百元,但当你尝试提现时,会发现各种限制。“新手首次提现仅限0.3元”、“连续签到三天才能提现1元”、“提现10元需邀请5位新用户”……这些设计的目的只有一个:尽可能拖延你真正拿到钱的时间,或者让你根本拿不到钱。即便你满足了所有条件,平台也可能以“系统审核”、“操作违规”等理由拒绝你的提现申请。我们来算一笔账:看一个30秒的广告,平均收益约为0.01-0.05元人民币。要赚到10元,你需要观看200到1000个广告,耗时约1.6到8.3小时。这意味着,你的时薪可能只有1-6元,远低于任何地区的最低工资标准。这种时间成本与收益的极端不对等,使得“赚钱”成了一个伪命题,它更像是一种用你的时间、注意力和个人数据去交换微不足道报酬的“零工”。

更深层次的风险在于,你的个人信息和设备安全正受到威胁。为了“精准投放”,这类App通常会索取过多的权限,包括访问你的联系人、地理位置、设备信息,甚至相册和剪贴板。这些数据被收集后,可能被用于构建你的用户画像,进行更精准的广告轰炸,甚至被打包出售给第三方。更有甚者,一些不良应用可能内置恶意代码,在后台偷偷消耗你的流量、电量,甚至进行恶意扣费。当你被“高收益”诱惑,按照指引去下载另一款“更赚钱”的应用时,很可能已经踏入了诈骗或网络赌博的陷阱。你的每一次点击,都在为别人的数据金矿添砖加瓦,而自己却可能一无所获,甚至危机四伏。

当然,我们也不能一概而论,将所有与游戏相关的盈利模式都打入冷宫。关键在于区分“消耗注意力”与“创造价值”。上述广告模式属于前者,你是一个被动的消费者。而真正靠谱的游戏盈利方式,都属于后者,即你主动创造了某种价值。例如,游戏主播与电竞选手,他们通过高超的技艺、独特的个人魅力或娱乐效果,创造了内容价值,吸引观众并获得打赏、签约费和比赛奖金。游戏测试员,他们利用专业知识和耐心,为游戏公司提供Bug报告和优化建议,创造了服务价值。虚拟资产交易者,在规则允许的游戏世界里,通过“搬砖”或市场洞察,赚取游戏内货币或道具的差价,创造了经济价值。这些路径无一例外都需要投入大量的时间、精力、技能甚至天赋,其收益与创造的价值是匹配的,绝非“动动手指”那么简单。

因此,当我们再次面对“玩游戏赚钱”的闪亮弹窗时,问题或许不应再是“它靠谱吗?”,而应是“我的时间,值得这样被定价吗?”。真正的“网赚”,核心在于价值的交换,而非注意力的廉价出卖。与其在别人设计的规则里消耗自己,不如去学习一项新技能,创作一段有趣的内容,或者在现实世界中寻找提升自我的机会。辨别虚假网赚广告的能力,本质上是认知自我价值的能力。当你明白自己的时间和注意力是宝贵资产时,自然就能对那些试图用几分钱“收购”它们的广告,报以理性的微笑,然后轻轻划过。