上班搞副业好,还是发搞笑说说解心累带娃打卡?

夜深人静,孩子均匀的呼吸声是此刻唯一的安宁。你瘫在沙发上,指尖划过冰冷的手机屏幕,两个念头在脑海里反复拉锯:是打开那个收藏已久的副业教程,再为家庭的未来添一块砖,还是点开社交软件,编辑一条关于带娃糗事的搞笑说说,在评论区里寻找片刻的共鸣与释放?这并非一个简单的选择,它触及了当代职场父母,尤其是宝妈们,关于自我价值、情绪出口与生活重心的深层焦虑。上班搞副业与发搞笑说说解心累带娃打卡,看似是两条截然不同的路径,实则通向同一个终点——在疲惫的生活中,重新找回那个鲜活的自己。

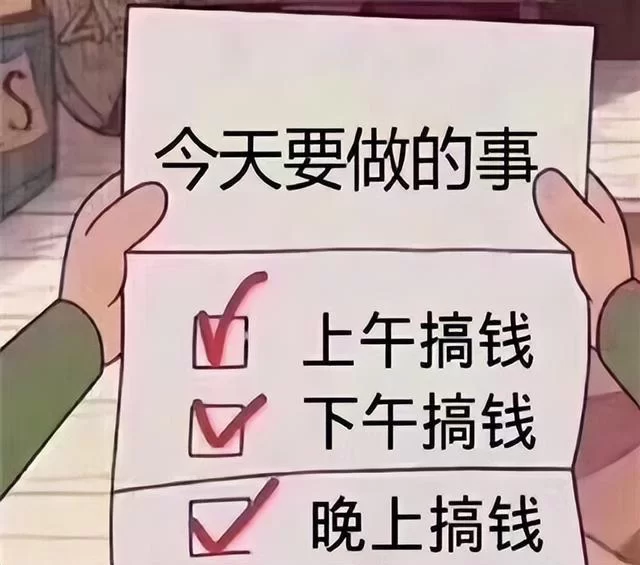

我们必须首先正视“上班搞副业”这股不可阻挡的时代浪潮。它早已超越了“赚外快”的原始定义,成为一种主动寻求自我价值实现的方式。对于深陷“工作-家庭”两点一线循环的上班族而言,副业是开辟的第三战场。在这里,你不再是某个公司的螺丝钉,也不是某个孩子的专属看护人,你是一个独立的创造者、运营者、服务提供者。无论是利用专业技能接单,还是将个人爱好发展成小生意,其核心吸引力在于构建一个不受制于现实身份的“第二人生”。这份事业的现实挑战是显而易见的:时间的极度稀缺、精力的透支、与主业可能产生的冲突,以及从零到一的巨大不确定性。无数个哄睡孩子后的深夜,那些对着电脑屏幕强撑着不睡的创业者,用亲身经历诠释了这份艰难。然而,其意义也同样深远。它带来的不仅是额外的收入,更是对“我依然可以”的有力证明,是抵御中年危机和家庭风险的一道坚实屏障,是摆脱经济依附、获得话语权的底气所在。当副业带来的第一笔收入入账时,那种踏实感与成就感,是任何虚浮的赞美都无法比拟的。

然而,精神的弦不能时刻紧绷。当“带娃心累”成为一种常态,情绪的疏导便不再是可有可无的选项,而是维持身心健康的必需品。这时,“发搞笑说说解心累带娃打卡”的价值便凸显出来。这种行为看似琐碎,却蕴含着深刻的心理疗愈作用。首先,它是一种高级的幽默自嘲。将带娃过程中那些抓狂、狼狈、令人啼笑皆非的瞬间,用诙谐的语言包装并公之于众,本质上是一种主动的创伤处理。你将痛苦转化为段子,将焦虑转化为笑料,在这个过程中,负面情绪的毒性被大大稀释。其次,它是一种精准的情感链接。一条“我家神童又把米洒了一地,还说是给蚂蚁下的雪”的说说,瞬间能引来无数“同病相怜”的父母。评论区的“哈哈哈哈”与“我也是”,构建了一个强大的情绪支持系统。你发现,那些你以为独一无二的烦恼,原来是人间的普遍常态。这种被理解、被看见的感觉,是治愈孤独的良药。再者,“打卡”本身是一种积极的心理暗示。它记录的不是完美的育儿时刻,而是真实的生活碎片。今天打卡的是孩子把酱油瓶打翻的厨房,明天打卡的是自己终于洗完了堆积如山的衣物。这些看似无意义的记录,串联起来,就是一个普通人努力生活的轨迹,是对“虽然很难,但我还在坚持”的无声宣告。

那么,副业带来的现实增益与说说提供的情绪价值,究竟孰轻孰重?这本身就是一个伪命题。真正的困境并非在于“二选一”,而在于我们如何认知“自我调节”的本质。将二者对立,是陷入了单一价值体系的误区。 一个成熟的人,懂得为自己的不同需求匹配不同的解决方案。副业解决的是“生存与尊严”的层面问题,它关乎物质基础和外部认可;而搞笑说说解决的是“情绪与归属”的层面问题,它关乎内心安宁和社群连接。当你感到手头拮据、对未来充满不安时,精力应该投向能创造实际价值的副业;当你感到心力交瘁、被孤立感包裹时,一条搞笑说说或许比任何商业计划书更能拯救你。问题的关键,在于精准地自我诊断:此刻,我最匮乏的是什么?是银行卡里的数字,还是内心的阳光?这个问题的答案,在不同的人生阶段、甚至在同一天的不同时刻,都可能截然不同。

更进一步,我们甚至可以探索一条让二者并行不悖、甚至相互赋能的融合之道。一个高明的“生活玩家”,懂得如何将副业的严肃与说说的趣味巧妙结合。例如,你正在运营一个亲子阅读的副业账号,除了推荐书单、分享阅读方法,完全可以将“孩子把书啃了”、“讲绘本讲到睡着”等搞笑日常作为内容的一部分。这种真实、接地气的分享,非但不会削弱你的专业性,反而会拉近与用户的距离,塑造一个有血有肉、可信可亲的专家形象。这就是“搞笑说说”为“副业”注入的亲和力与流量。反之,副业的进展本身也可以成为“说说”的素材。当你攻克了一个技术难题,或者收到了客户的第一个好评,那种喜悦分享出去,获得的鼓励会成为你继续前行的动力。这便是“副业”为“说说”提供的积极内核。要实现这种融合,关键在于建立边界感与整合思维。在工作、副业、家庭、个人娱乐之间划定清晰的物理与时间界限,避免互相侵占。同时,用统一的“人设”或“主线”将这些碎片化的活动串联起来,让它们都成为你个人品牌构建的一部分,而不是一盘散沙。

归根结底,无论是选择在深夜里敲击代码构筑副业的基石,还是在疲惫时用一条段子换来满屏欢笑,都是在用自己的方式对抗生活的平庸与沉重。它们都是为了让“自我”不被“母亲”、“员工”、“妻子/丈夫”等社会角色完全吞噬。这条路没有标准答案,唯一的评判标准是你的内心感受。今天,你或许需要副业带来的确定感来安放焦虑;明天,你可能更需要评论区里的笑声来治愈创伤。不必苛责自己不够努力,也不必羞愧于片刻的“堕落”。真正的强大,是懂得在现实的钢筋水泥与精神的柔软花园之间自由穿梭,知道何时该埋头耕耘,何时该抬头看天。那个最终能在生活重压下依然保持优雅与从容的人,不是因为他选择了某条“更好”的路,而是因为他深刻理解并尊重了自己在不同时刻的全部需求。