兼职收入算工资薪金还是劳务报酬?劳动关系咋区分?

关系的本质:谁在掌控你的工作过程?

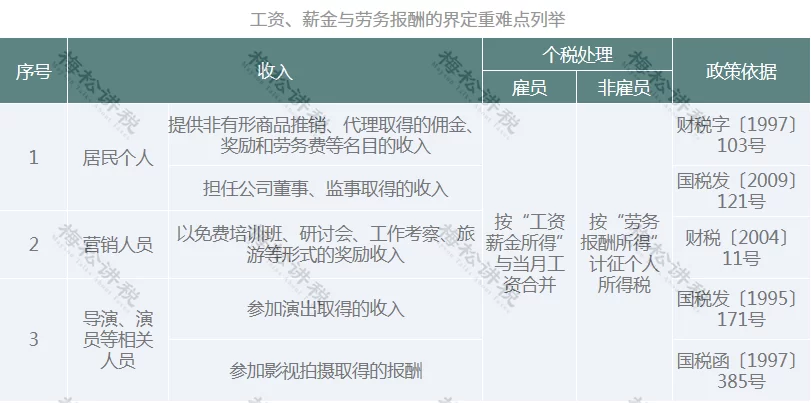

判断兼职收入性质的核心,不在于“兼职”这个标签,而在于你与付款方之间形成的法律关系。法律上,我们用“从属性”这个词来衡量。劳动关系具有强烈的“人格从属性”与“经济从属性”。通俗点说,就是“谁说了算,谁管着谁”。

在典型的劳动关系中,你被深度整合进对方的组织架构里。你的工作时间、地点、内容甚至工作方式,都必须遵守用人单位的规章制度和统一安排。你需要打卡考勤,接受上级的日常管理和监督,遵守公司的着装要求、行为规范。你的劳动工具可能由公司提供,你的劳动成果是公司业务流程中的一个环节,你个人并不对最终成果独立对外负责。比如,你在一家公司做兼职的行政助理,每天下午到公司处理文件、接听电话,按小时计酬。这种模式下,你虽然工作时间不长,但实质上已经成为了该公司组织体系的一部分,受其管理和支配,这就构成了劳动关系。你的收入,自然应归入“工资薪金”所得。

与此相对,劳务关系则更像是两个平等主体之间的“商业合作”。你提供的是一种独立的、结果导向的服务。对方关心的是你是否能按时、按质交付约定的成果,至于你何时何地、用何种方式完成,他们无权干涉。你使用自己的设备(如电脑、设计软件),自主安排工作进度,独立承担工作风险。你交付的是一个“作品”或一项“服务”,而不是你的“劳动过程”。例如,你作为自由设计师,接了一个logo设计的私活。你只需要在约定日期前提供符合要求的设计稿即可,至于你是在咖啡馆熬夜还是在清晨的家中寻找灵感,对方并不关心。这种模式下,你与对方之间建立的就是劳务关系,你获得的报酬属于“劳务报酬”所得。

税务的岔路口:两种截然不同的处理路径

关系性质一旦确定,税务处理方式便泾渭分明,直接影响你的到手收入。

“工资薪金”属于综合所得的一部分,适用的是7级超额累进税率,税率从3%到45%不等。它的最大优势在于可以享受每年6万元的基本减除费用(俗称“起征点”),以及子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除。在预扣预缴环节,企业会按照累计预扣法计算,随着年度内收入的累计,适用税率可能会跳档,但到第二年进行年度汇算清缴时,多退少补,总体税负相对平滑和可预测。

而“劳务报酬”的税务处理则复杂得多。单次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。预扣预缴时,它适用的是20%、30%、40%的三级超额累进预扣率。这意味着,一笔较高的劳务报酬,其预扣的税款可能会非常惊人。虽然劳务报酬最终也会并入年度综合所得进行汇算清缴,多预缴的税款可以退回,但这占用了你当下的现金流,且申报流程相对繁琐。例如,一笔10000元的劳务报酬,预扣税款可能达到(10000-8000)×20% = 400元,而同等金额作为工资薪金,在扣除5000元起征点后,可能适用更低的税率。

特殊的中间地带:非全日制用工

现实中,还存在一种特殊的劳动关系形式——“非全日制用工”,这也是很多兼职的典型形态。根据我国《劳动合同法》规定,以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,即为非全日制用工。

它本质上仍然是劳动关系,因此,劳动者获得的收入理应属于“工资薪金”。但它又有其特殊性:用人单位可以不与劳动者订立书面劳动合同,但不得约定试用期;劳动报酬结算周期最长不得超过15日;最重要的是,用人单位通常只需要为其缴纳工伤保险,而非全日制劳动者可以以个人身份参加基本养老保险和基本医疗保险。这种模式为企业和灵活就业者提供了极大的便利,但也常常因为双方对“劳动关系”这一核心认知不清而产生纠纷。如果你符合非全日制用工的特征,就应当大胆主张自己作为劳动者的合法权益,要求对方按工资薪金申报个税并缴纳工伤保险。

如何自处:给兼职者和用人单位的实操建议

对于个人兼职者而言,在接受一份工作前,务必想清楚三个问题:第一,我需要的是稳定感还是自由度?第二,对方对我的工作过程控制有多深?第三,我们如何约定报酬和税务?签订一份清晰的书面协议至关重要,无论它是劳动合同还是劳务协议。协议中应明确工作内容、报酬标准、支付方式、双方的权利义务,特别是要界定好关系的性质,避免日后扯皮。

对于用人单位而言,规范用工是规避法律风险的唯一途径。不能为了逃避社保和税务责任,就简单地将所有兼职人员都归为“劳务关系”。司法机关在判断关系性质时,遵循的是“实质重于形式”的原则。一旦被认定为事实劳动关系,企业将面临补缴社保、支付经济补偿金、承担工伤责任等一系列风险。因此,在用人之初就应根据岗位性质和管理模式,准确选择用工形式,并签订相应合同,依法履行各自的义务。

理解兼职收入的性质,远不止是分清两个会计科目那么简单。它背后牵动着劳动法与税法的交叉脉络,映射着现代社会工作形态的深刻变迁。无论是追求自由职业的理想,还是利用闲暇增加收入,清晰地认知并主动管理好你与工作之间的“关系”,才是保障自身权益、实现价值最大化的智慧开端。