不缴社保的副业,哪些用工形式不用交社保?

在数字经济浪潮与个体价值觉醒的双重驱动下,副业与多元收入已从过去的“选择题”变为许多人的“必答题”。随之而来的核心困惑便是:从事副业,究竟要不要缴纳社会保险?这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,其背后隐藏着对法律关系本质的深刻洞察。要厘清这一模糊地带,我们必须穿透表象,直击两种截然不同的法律定性:劳动关系与劳务关系。这两者的差异,是决定社保缴纳义务的核心分水岭,也是理解所有副业社保问题的总钥匙。

劳动关系,意味着人格上、经济上和组织上的从属性。 简单来说,当你成为一家公司的员工,你需要遵守其规章制度,接受其管理与指挥,使用其提供的生产资料,工作成果归属于公司,薪酬以“工资”形式定期发放。在这种强依附关系下,用人单位为劳动者缴纳社保是法定的、强制性的义务,不存在任何协商余地。因此,如果你的“副业”实际上让你成为了另一家公司的“事实员工”,比如每天固定坐班、接受严格的KPI考核、完全融入对方业务流程,那么即便合同名称是“合作协议”,也很可能被认定为劳动关系,企业必须为你缴纳社保。

然而,更广泛的副业形态,实质上属于劳务关系或民事合作关系。 这类关系的基石是平等与自治。你不再是被管理的“员工”,而是提供独立服务或成果的“合作方”。这种模式下,社保缴纳义务便不再当然地由支付报酬的一方承担。具体来看,以下几种主流的副业用工形式,通常无需企业方为其缴纳社保:

第一种,也是最常见的,是个人劳务合作。 这种形式遍布于内容创作、设计咨询、技术支持、线上辅导等领域。其核心特征是:你以个人技能和知识为单位,承接具体项目或任务。例如,你是一名设计师,为某公司设计一个Logo;你是一名程序员,为企业修复一个紧急的Bug;你是一名理财规划师,为客户提供一次性的咨询服务。在这些场景中,你自主安排工作时间与方式,使用自己的设备(电脑、软件),最终交付的是约定的工作成果。企业与你的关系是基于《民法典》的承揽或服务合同,而非《劳动合同法》的管辖范畴。因此,企业支付给你的属于“劳务报酬”,他们没有法定义务为你缴纳社保。这恰恰是“灵活用工与社保缴纳关系”中最具代表性的一种情况。

第二种,是项目承揽合同。这与劳务合作相似,但更侧重于最终成果的交付。比如,一个写作团队承揽了一本企业宣传册的全部撰写工作,一个施工队承包了某办公室的装修项目。承揽方对整个项目的过程负责,发包方关注的是最终结果是否符合合同约定。在这种强结果导向的合作中,承揽方是独立的经营主体(即使是个人),自负盈亏,自行承担经营风险,社保问题自然也由其自行解决。这种合作模式在建筑、出版、大型活动策划等行业尤为普遍。

第三种,需要审慎对待的,是非全日制用工。这可能是最容易混淆的一个概念。根据我国法律规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。对于这种特定的“兼职工作”,法律确实规定用人单位只需为其缴纳工伤保险,而非五险一金。但关键在于“非全日制”的严格界定。一旦你的工作时间、管理方式超越了法定标准,就可能被认定为全日制劳动关系,企业必须全额缴纳社保。因此,当有人问“兼职工作需要交社保吗”时,准确的回答是:看它是否符合法律定义的“非全日制用工”,否则,一旦构成事实劳动关系,社保义务依然存在。

理解了用工形式的区别,另一个无法回避的问题便是税务。既然企业不为缴纳社保,那么你获得的收入该如何纳税?这直接关系到“个人劳务报酬所得税”的计算。通常,企业支付劳务报酬时,会履行代扣代缴义务。劳务报酬所得适用的是不同的税率表,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后,适用20%的比例税率,但对一次收入畸高的,实行加成征收。这与工资薪金的年度累计计税方式有显著区别。对于收入较高的自由职业者而言,在次年进行个人所得税年度汇算清缴时,劳务报酬所得会并入综合所得,按年度计算税款,多退少补。因此,清晰认识税务处理,是合法合规开展副业的另一重要环节。

那么,作为提供服务的个人,是否就完全与社保绝缘了呢?答案是否定的。社保,尤其是医疗保险和养老保险,是个人抵御风险、规划未来的重要基石。对于以自由职业身份长期从事副业的人士而言,主动规划社保显得尤为关键。目前,“自由职业者社保缴纳方式”主要有两种:一是以“灵活就业人员”身份,到户籍所在地的社保局或街道服务中心,自行缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险。这种方式能最大程度地延续社保缴费记录的连续性,享受与职工同等的养老和医疗待遇。二是通过一些合规的人力资源服务机构进行代缴,但需注意甄别其资质与合规性,避免陷入法律风险。主动为自己构筑保障,是从业者走向专业化、长期化的必然选择。

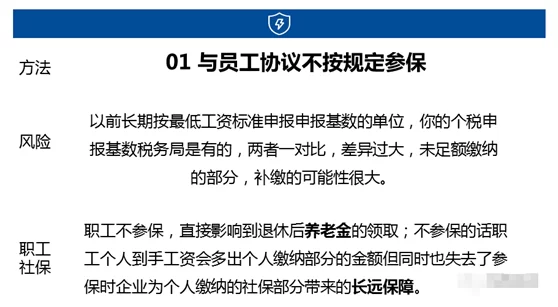

最后,从企业的视角看,利用这些灵活的用工形式,确实能有效降低人力成本,增强组织弹性。但这种自由必须建立在合规的边界之上。企业不能为了逃避社保责任,将本应建立劳动关系的岗位,强行包装成“劳务合作”。这种“假外包、真用工”的操作,在劳动监察和司法实践中极易被穿透认定,不仅需要补缴社保,还可能面临罚款等行政处罚,得不偿失。明智的企业在构建“企业与个人合作关系”时,会注重契约精神,签订权责清晰的合同,在管理上保持适度距离,尊重合作方的独立性,从而在享受灵活用工红利的同时,将法律风险降至最低。

在这个流动的职业版图中,用工形式正在经历前所未有的解构与重塑。副业的兴起,不仅仅是收入的补充,更是个体价值实现方式的多元化探索。理解并善用不同的法律关系工具,既能保障个人权益,也能助力企业轻装上阵。清晰界定彼此的权利与义务,不仅是法律的要求,更是维系健康、可持续合作关系的基石,让每个人都能在多元化的职业道路上走得更稳、更远。