专职律师兼职到底违不违法?法律有啥具体规定?

专职律师能否兼职,这一问题在法律界内外都充满了争议与困惑。许多人直观地认为,凭借专业技能多一份收入无可厚非,但法律的严肃性却为这种想法划定了明确的红线。要厘清这个问题,我们必须回到法律的源头,从法理、规定、风险等多个维度进行一次彻底的审视,而非简单地用“是”或“否”来回答。其核心争议点,在于如何理解《律师法》中关于律师执业行为的限定性条款,以及这些条款背后的立法本意。

《律师法》的刚性约束与立法本意

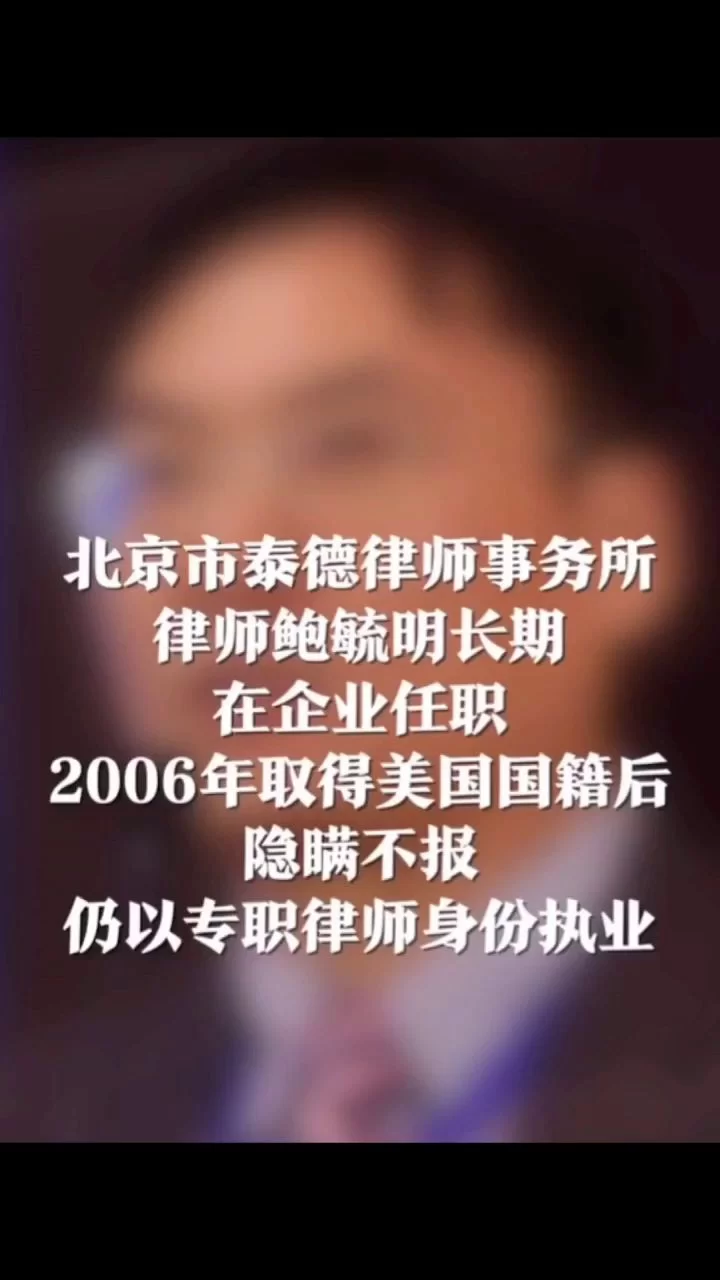

探讨专职律师兼职的合法性,绕不开《中华人民共和国律师法》这部根本大法。其中,第二十七条和第四十七条构成了我们分析此问题的核心法律依据。第二十七条明确规定:“律师事务所不得从事其他经营性活动。律师在执业活动中不得有下列行为:……(二)接受委托后,无正当理由,拒绝辩护或者代理,不按时出庭参加诉讼或者仲裁的;……(五)……;(六)在其他机构任职;……”这条规定中的“在其他机构任职”,正是判定专职律师兼职是否违法的关键。这里的“任职”,通常被司法行政主管部门和律师协会理解为一种持续的、具有管理或劳动性质的、领取固定薪酬的雇佣关系。其立法本意在于确保律师能够全身心投入法律服务事业,维护当事人的合法权益,并避免因身兼数职而产生的利益冲突。律师,作为司法公正的重要参与者,其职业的特殊性要求了高度的专注、独立与廉洁。如果一名专职律师同时在一家商业公司担任市场总监,当其律所的客户与该公司产生纠纷时,律师的立场和忠诚度将不可避免地受到质疑,这从根本上动摇了律师制度的信任基石。因此,法律的刚性约束并非无的放矢,而是为了守护整个律师行业的公信力。

“专职”与“兼职”的身份辨析

要准确理解法律,必须先辨析概念。我国律师管理体系中,实际上存在“专职律师”与“兼职律师”两种法定身份,它们的含义与普通认知中的“全职”与“兼职”工作有所不同。专职律师,是指人事档案存放于律师协会或其所在律师事务所,以律师执业为唯一或主要职业,不从事其他有偿社会职业的律师。这是我们通常意义上理解的“律师”。而兼职律师,则是一个特定的法律概念,根据《律师法》第十二条的规定,主要是指“在高等院校、科研机构从事法学教育、研究工作的人员,经所在单位同意,可以申请兼职律师执业”。这类律师的主业是教学或科研,律师执业是其专业能力的延伸与实践。他们的档案管理在原单位,执业活动也受到原单位和司法行政部门的双重管理。因此,法律禁止的是“专职律师”去从事《律师法》意义上的“兼职”(即在其他机构任职),而非否定“兼职律师”这一合法身份。混淆这两者,是导致“律师兼职到底违不违法”这一疑问普遍存在的根本原因。一名法学教授在律所挂证执业是合法的,但一名律所合伙人同时去另一家公司领工资上班,则大概率是违法的。

灰色地带与被忽视的法律风险

现实情况远比法条复杂。在“专职律师不能在其他机构任职”的红线之外,存在着广阔的灰色地带,这些地带恰恰是法律风险的高发区。例如,担任一家公司的“法律顾问”是否算“任职”?通常,如果只是提供咨询性、非固定坐班的法律服务,并按项目或时间计费,这属于律师执业的范畴,是合法的。但如果被任命为“法务总监”,参与公司日常经营管理,领取固定工资,则明显跨越了红线。再比如,投资行为。律师能否成为一家公司的股东并担任监事、董事等职务?这同样是高风险行为。即便不参与经营,一旦该股东律师所在的律所与该公司发生诉讼,就可能引发严重的利益冲突审查,律师本人和其所在的律所都将面临处罚。此外,从事与法律无关但可能影响执业纯洁性的副业,如开办餐厅、经营网店等,虽然不直接构成“在其他机构任职”,但如果投入过多精力,影响了本职工作,或因商业活动产生负面舆情,同样可能受到行业纪律处分。这些风险不仅来自于行政处罚,如警告、罚款、暂停执业甚至吊销律师执业证书,更来自于民事赔偿和职业生涯的毁灭性打击。一旦因兼职行为导致当事人利益受损,律师将面临巨额的民事索赔,其专业声誉也会一落千丈,这在极其看重口碑的法律行业是致命的。

合规路径与公职律师的特殊视角

面对法律的严格限制,专职律师是否就完全无法拓展个人价值与收入来源?并非如此。关键在于选择合规的路径。首先,律师可以通过提升专业能力,在自己擅长的领域内实现价值最大化,如成为某类疑难案件的专家、出版专业书籍、经律师协会批准举办专业培训讲座等,这些都是法律所鼓励且能带来正当收益的方式。其次,对于确实希望从事其他职业的律师,可以考虑转换身份。如果机会合适,可以调入高等院校或科研机构,申请成为一名合法的“兼职律师”,实现学术与实践的结合。此外,一个值得关注的群体是公职律师。公职律师是供职于政府部门的公务员,其职责是为本部门提供法律支持,不得面向社会提供有偿服务。他们的执业权利受到严格限制,同样不能在外兼职。这与我们讨论的社会专职律师的兼职限制逻辑一致,都是为了保证其服务的唯一性和忠诚度。了解公职律师的定位,可以从另一个侧面印证法律对律师职业身份纯粹性的要求。对于社会律师而言,任何想在主业之外发展的念头,都必须首先评估其是否符合法律对“专职”二字的要求,是否会引起利益冲突,是否经得起律师协会和司法行政部门的审查。

对于每一位站在职业十字路口的律师而言,答案或许不在于能否“兼”,而在于如何“专”。法律设定边界,并非为了束缚发展,而是为了守护这片需要绝对诚信与专注的法治净土。在法律的框架内审慎行事,以专业的深度赢得尊重,以职业的纯粹换取信任,这不仅是规避风险的明智之举,更是每一位法律人应当内化于心的职业信仰。唯有如此,方能行稳致远,无愧于胸前的徽章与心中的正义。