专职律师能兼职吗?哪些职业法律规定不让做?

关于专职律师能否兼职,这是一个在法律界内外都备受关注且极易引发误解的问题。许多人认为律师时间相对自由,从事第二份工作似乎合情合理,但法律的规定却远比想象中严格。这种严格性并非无的放矢,而是源于对律师职业属性、职业伦理以及司法公正的深层考量。要厘清这个问题,我们必须回归到法律的文本本身,并从立法精神的角度去理解其背后的逻辑与价值取向。

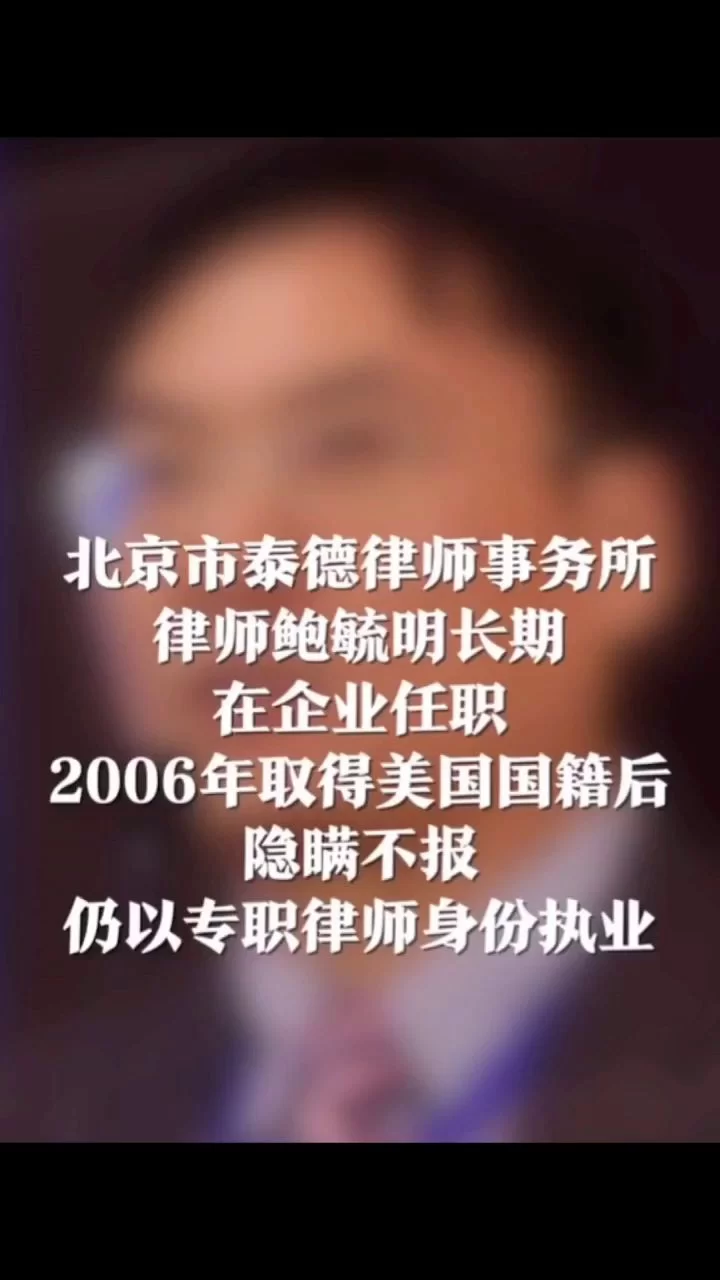

首先,我国《律师法》对律师的执业形态有着明确的界定。律师分为专职律师和兼职律师。专职律师,顾名思义,其身份和职业归属是唯一的,即专职在律师事务所执业,不得在其他机构担任任何职务、获取薪酬。这一定位在《律师法》第四十七条中有着明确的罚则支撑:“律师有下列行为之一的,由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予警告,可以处五千元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,给予停止执业三个月以下的处罚:(一)……(二)……(三)同时在两个以上律师事务所执业的;(四)……(五)以其他不正当手段承揽业务的。”虽然这里没有直接说“不能兼职”,但结合《律师执业管理办法》等配套法规,以及律师协会的行业规范,专职律师在其他单位任职、领取薪酬的行为,被普遍视为“以其他不正当手段承揽业务”或违反了专职执业的法定要求。其立法核心在于保障律师的独立性与忠诚度。律师作为当事人的代理人,其全部的智力、时间和精力都应服务于当事人的合法权益。如果允许专职律师随意兼职,特别是在其他公司或机构担任有偿职务,极有可能产生利益冲突,分散其精力,甚至可能导致其利用律师身份为兼职单位谋取不正当利益,最终损害的是当事人的利益和律师行业的整体公信力。

那么,这是否意味着专职律师的职业生活就只能是“单行道”,完全不能有任何其他形式的收入或活动呢?并非如此。法律禁止的是“兼职任职”,即建立一种具有人身依附性和管理性的劳动关系或劳务关系,但并不完全禁止律师从事与律师身份不相冲突,且不影响本职工作的“副业”或个人投资。例如,律师进行学术研究、在高等院校担任客座教授或研究员、著书立说、参加仲裁委员会担任仲裁员等,这些活动不仅不被禁止,反而受到鼓励,因为它们有助于提升律师的专业素养和行业声誉。此外,律师进行纯粹的财务投资,如购买股票、基金、房产等,只要不参与该公司的日常经营管理,不担任董事、监事、高管等职务,通常也被认为是个人理财行为,不违反专职执业的规定。关键在于,这些活动不能与律师的核心业务形成竞争,不能占用其本应用于法律服务工作的核心时间,更不能利用其律师身份为这些活动谋取不当便利。这条界线,需要每一位律师以审慎和自律的态度去把握。

将视线从律师群体拓展开去,我们会发现,对特定职业的兼职进行限制并非个例,而是许多国家和地区的通行做法,尤其是在涉及公共利益、公共权力和特殊专业伦理的领域。公务员是其中最为典型的例子。《中华人民共和国公务员法》明确禁止公务员从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定的出发点是维护公务员队伍的廉洁性和公正性。公务员掌握着公权力,其职责是为公众服务,若允许其经商兼职,极易滋生腐败,导致权力寻租,损害政府的形象和民众的信任。同样,法官和检察官作为司法权的行使者,其身份要求比普通公务员更为超脱和中立,因此法律对其兼职的限制也更为严苛,几乎禁止了任何可能影响其司法公正性的外部活动。

除了公职人员,一些专业技术领域的从业者也面临着特定的兼职限制。例如,公立中小学的教师,教育部门三令五申禁止其进行有偿补课。这一政策的初衷,一方面是为了保证教师能够将精力集中在课堂教学上,促进教育公平,防止“课上不讲课下讲”的现象;另一方面也是为了斩断可能存在的利益链条,维护教师队伍的师德师风。再比如,一些涉及国家安全、金融稳定等行业的国有企业关键岗位人员,其兼职行为也受到严格的内部规章和外部监管限制,目的在于防止利益输送和商业秘密泄露。

然而,在一片“限制”声中,我们也看到了一些特殊的“放开”案例,其中最具代表性的便是“医生多点执业”政策。过去,医生同样被视为“单位人”,只能在注册的医院内执业。但随着医疗资源的紧张和民众就医需求的多样化,国家逐步放开了政策,允许符合条件的医师在两个或两个以上医疗机构定期执业。这一政策的背后,是对医疗资源优化配置的现实考量。医生的专业技能具有很强的可复制性和社会价值,允许其多点执业,一方面可以增加医生的个人收入,激发其积极性;另一方面也能让优质医疗资源下沉到基层医院和民营医院,缓解群众“看病难、看病贵”的问题。这与律师职业形成了有趣的对比。医生的服务对象是患者的健康,其多点执业是在一个规范的医疗体系内进行,风险可控。而律师的服务直接关系到当事人的权利义务甚至自由财产,其服务的对抗性、复杂性和潜在的冲突性,使得放开兼职的风险远大于其可能带来的“便利”。因此,不同职业不同的兼职政策,恰恰体现了立法者对不同职业社会功能、风险特征和伦理要求的精准判断。

回归到律师这个主体,我们可以得出一个清晰的结论:专职律师在法律上被严格禁止从事任何形式的、有固定薪酬的兼职工作。这种限制是维护律师职业独立性和社会公信力的必要之举。但这并不意味着职业发展的死胡同,律师完全可以在法律允许的框架内,通过学术研究、专业写作、参与行业治理、合规投资等方式,拓展个人能力的边界,实现知识的变现和价值的延伸。对于每一位有志于法律事业的从业者而言,理解并敬畏这些规则,是职业生涯行稳致远的第一步。在自由与责任的平衡木上,选择坚守职业的纯粹性,或许正是通往更高专业成就和社会尊崇的必经之路。