兼职要签劳动合同吗?社保五险一金到底用不用交啊?

在当今多元化的就业格局下,兼职已成为许多人补充收入、积累经验或探索职业兴趣的重要途径。然而,随之而来的法律困惑也日益凸显:兼职工作到底需不需要签订正式的劳动合同?用人单位是否必须为我们缴纳社保五险一金?这些问题的答案并非简单的“是”或“否”,其背后牵涉到中国劳动法律体系中两个核心概念的界定:劳动关系与劳务关系。准确理解这两者的区别,是厘清所有兼职权益问题的总开关。

首先,我们必须明确一个基本原则:法律意义上的“劳动合同”和“社保缴纳义务”,是建立在“劳动关系”这一特定法律基础之上的。所谓劳动关系,指的是用人单位与劳动者之间,因劳动者从属管理、从事用人单位安排的有报酬劳动而产生的权利义务关系。其核心特征在于人格上的从属性和经济上的依赖性,即劳动者需遵守用人单位的规章制度,接受其管理和指挥,劳动报酬是其主要生活来源。在这种关系下,受《中华人民共和国劳动合同法》的强制约束,签订书面劳动合同是法定义务,而为劳动者缴纳社会保险(五险一金)则是用人单位不可推卸的责任。

然而,大量的兼职工作并不完全符合劳动关系的定义,它们更多地被划归为“劳务关系”。劳务关系,是平等民事主体之间就一方向另一方提供一次性或特定的劳动服务,另一方支付报酬而达成的协议。它的核心在于成果的交付,而非过程的管控。例如,你是一名设计师,利用业余时间为一家公司设计一个Logo,公司只关心最终的设计成果是否符合要求,而不会干涉你何时、何地、用何种方式完成设计。这种模式下,双方地位相对平等,适用的是《民法典》中的合同编规定,而非《劳动合同法》。因此,在纯粹的劳务关系中,双方签署的是“劳务合同”或“承揽合同”,用人单位自然也没有法定的强制义务为提供劳务的一方缴纳社保。

那么,这是否意味着所有兼职都无法享受社保权益呢?情况要更为复杂。这里需要引入一个关键的法定概念——“非全日制用工”。根据《劳动合同法》规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这是一种特殊的、受到法律认可的劳动关系。对于非全日制用工,法律有着特殊规定:双方可以订立口头协议,这就直接回答了“兼职需要签劳动合同吗”的部分疑问——对于非全日制兼职,口头协议同样具有法律效力,但为了明确权责,签订书面协议依然是更稳妥的选择。在社保缴纳方面,用人单位必须为非全日制劳动者缴纳工伤保险。这是法律的强制性底线,旨在保障劳动者在工作过程中发生意外时的基本权益。至于养老、医疗、失业、生育等其余四险,法律并未强制要求用人单位必须缴纳,通常实践中,劳动者已在其主要用人单位(全日制工作)参保,或者可以以灵活就业人员身份自行缴纳。

因此,当我们在探讨“兼职不交社保合法吗”这个问题时,答案就变得情境化了。如果你的兼职属于非全日制用工,用人单位只缴纳工伤保险而不缴其他险种,这是合法的。如果你的兼职属于劳务关系,用人单位完全不缴纳社保,这也是合法的。但反之,如果一份兼职的工作强度、管理方式完全符合全日制劳动关系的特征,比如每天工作8小时,需要打卡考勤、接受严格管理,但用人单位却以“兼职”之名拒绝签订劳动合同和缴纳社保,这就涉嫌违法,劳动者有权维权。

随着“零工经济”和“平台经济”的兴起,“灵活用工人员社保缴纳”成为了一个新的热点和难点。外卖骑手、网约车司机、平台带货主播等,他们与平台之间的关系往往更加复杂和模糊。平台方通常会主张这是一种商业合作或信息撮合关系,而非劳动关系,以此规避社保责任。然而,司法实践中,对于这类关系的认定越来越倾向于“实质重于形式”的原则。如果平台对劳动者实施了较强的劳动管理,如规定在线时长、接单数量、服务标准、奖惩措施等,那么即便签订的是“合作协议”,也有可能被法院或仲裁机构认定为事实劳动关系,从而要求平台承担相应的法律责任。近年来,国家也在积极引导和推动平台企业为灵活就业人员提供职业伤害保障等新型保险,这既是适应新业态发展的趋势,也是对劳动者权益保护的补充与完善。

对于寻求兼职的个人而言,如何保护好自己的权益?首要的一点是在开始工作前,主动与用工方明确双方的法律关系。直接询问“我们签的是劳动合同还是劳务合同?”是一个有效的甄别方法。仔细阅读协议条款,看其内容是侧重于对工作过程的管理,还是对工作成果的约定。如果是非全日制工作,务必确认工伤保险是否已缴纳。如果是劳务关系,则需要对自己的社会保障有清晰的规划,可以考虑以灵活就业人员身份参加职工基本养老保险和医疗保险,或参加城乡居民社会保险,确保自身保障不断档。

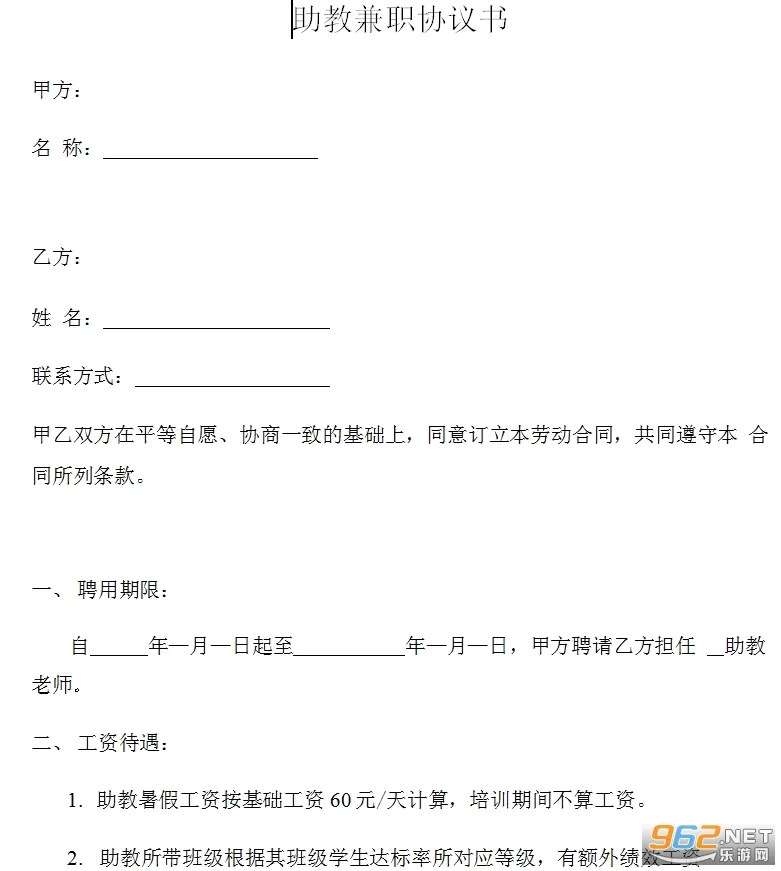

对于企业或用人单位来说,规范用工是规避法律风险的根本。在招聘兼职人员时,应根据岗位的实际需求和工作性质,明确选择非全日制用工或劳务合作模式,并签署相应的、内容清晰的协议。对于非全日制用工,必须依法缴纳工伤保险。对于劳务合作,协议应聚焦于服务内容、质量标准、报酬支付和交付成果,避免在协议中出现过多关于日常管理、考勤纪律等具有劳动关系特征的条款,以免被认定为“名为劳务,实为劳动”,从而引发补缴社保、支付经济补偿金等一系列法律纠纷。

归根结底,兼职领域的法律问题,核心在于对“关系”的精准定性。它既不是无法可依的灰色地带,也不是一刀切的简单规则。无论是劳动者还是用工方,都应提升自身的法律意识,理解不同用工模式背后的权利与义务。对于个人而言,每一次兼职选择,都应是一次清醒的自我权益评估;对于企业而言,每一次灵活用工,都应是一次合法合规的经营实践。唯有如此,才能在日益活跃的兼职市场中,实现效率与公平的平衡,让兼职真正成为助力个人成长与社会经济发展的健康力量。