中信和58招聘兼职靠谱吗?这些岗位是真的吗?

“中信和58招聘的兼职靠谱吗?这些岗位是真的吗?”这个问题的答案,绝非简单的“是”或“否”能够概括。它像一枚硬币的两面,一面是海量信息带来的无限机遇,另一面则是信息不对称所潜藏的巨大风险。要真正看透这个问题,我们必须潜入水面之下,探究平台运行的逻辑、品牌光环下的阴影以及求职者自身需要具备的“火眼金睛”。这不仅是关于一份兼职工作的得失,更是一场关于信息辨别、风险认知与自我保护的现代化生存技能演练。

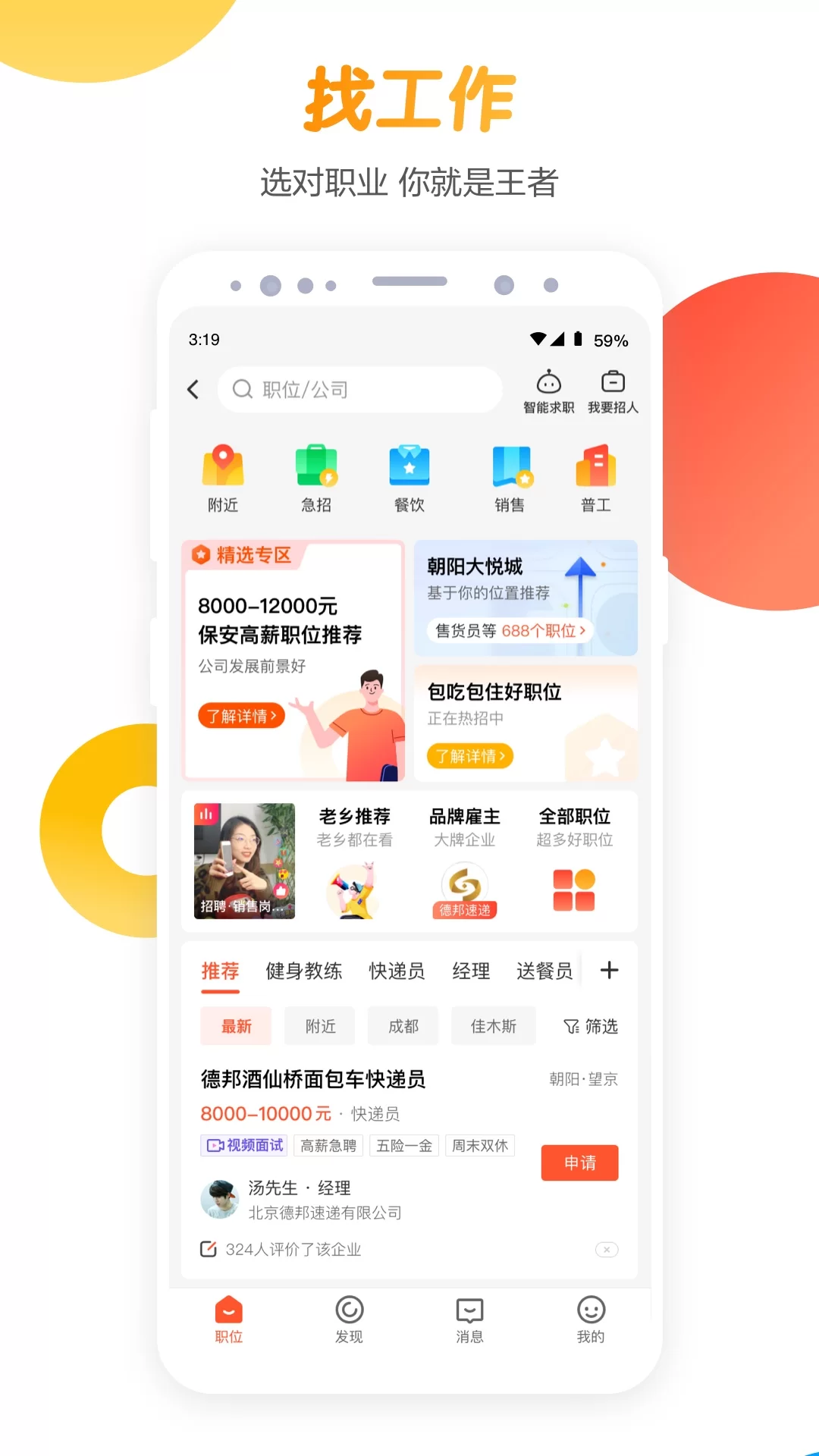

首先,我们必须客观看待58同城这类综合性信息平台的定位。它的核心商业模式是搭建一个信息交易的“集市”,而非一个严格的“人才猎头”。在这个集市里,任何人,无论资质如何,只要支付相应的费用,就可以成为“摊主”,发布招聘信息。这就决定了其信息审核机制必然是宽口径的,难以做到对每一个招聘方进行深度背景调查。因此,58同城上既有大量正规企业、商户发布的真实、有价值的兼职需求,也混杂着相当数量的“李鬼”。他们或以高薪为诱饵,或以低门槛为便利,精心编织着各种陷阱。将58同城一概而论为“不靠谱”是片面的,它更像一个原始森林,既有珍稀的果实,也有致命的毒蘑菇,能否安全采摘,完全取决于进入者自身的辨识能力。你不能要求森林管理员为你摘好果子,但你必须学会辨认哪些是能吃的。

接下来,我们聚焦到“中信”这个关键词上。当中信银行、中信证券这类响当当的“金字招牌”出现在兼职招聘信息中时,大多数人的第一反应是信任,这恰恰是风险最高发的地带。我们需要做一个清晰的切割:真正的中信系企业发布兼职,与不法分子冒用中信名义进行欺诈,是两个截然不同的概念。一个核心的判断原则是:渠道决定真伪。像中信银行这样的金融机构,其招聘流程有着极其严格的内控和合规要求。无论是全职还是兼职,其官方发布渠道必然是有限的、高度统一的。最权威的渠道通常是该集团或子公司的官方网站“人才招聘”板块、官方认证的微信公众号,以及与顶尖高校合作的校园招聘系统。它们极少,甚至可以说几乎不会在58同城这种开放性平台上发布非核心、临时的兼职岗位,比如“大堂助理”、“信用卡推广员”(这类岗位多由第三方服务公司外包,其招聘主体也非中信银行本身)。因此,当你在58上看到一个名为“中信集团”的账号招聘“文员录入员,日结300元”时,你的第一反应不应该是“这个机会真好”,而应该是“这个渠道对吗?”。骗子正是利用了大众对知名品牌的天然信赖,进行“品牌挪用”,极大地降低了求职者的心理防线,这是最需要警惕的心理陷阱。

要在这个复杂的环境中安全前行,就必须系统性地了解当前网络兼职诈骗的几大主流套路,这些套路往往万变不离其宗。第一种是“预付费”陷阱,这是最古老也最直接的骗术。无论对方以“服装费”、“工牌费”、“培训费”还是“保证金”等任何名目要求求职者先缴纳费用,都可以直接判定为诈骗。根据我国《劳动合同法》规定,用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。任何正规企业都不会违反这一基本法律红线。第二种是“刷单返利”骗局,这是近年来泛滥成灾的类型。骗子起初会给你几笔小额“任务”,并迅速返还本金和佣金,让你尝到甜头,建立信任。当你放松警惕,开始承接需要垫付大额资金的“组合任务”或“高级任务”时,对方便会以“任务未完成”、“系统卡单”等借口,诱骗你不断投入更多资金,最终血本无归。第三种是“信息钓鱼”骗局,其目的不是骗钱,而是窃取你的个人敏感信息。他们通常会以“登记入职”为由,要求你填写过于详细的个人资料,包括身份证正反面照片、家庭住址、家庭成员信息,甚至银行卡号和网银密码。这些信息一旦泄露,轻则被用于精准诈骗,重则可能被用于网络贷款、洗钱等违法犯罪活动,让你在不知不觉中成为“帮凶”。第四种是“传销式”兼职,面试地点并非办公室,而是某个民宅或酒店会议室,现场气氛热烈,不断向你灌输一种“快速致富”的理念,其本质并非让你工作,而是让你先购买产品或缴纳会费成为会员,再去发展下线。

那么,如何才能在鱼龙混杂的信息海洋中,安全地找到一份靠谱的兼职呢?这需要一套系统性的方法论。第一步,坚持“反向尽职调查”。不要被动地等待HR筛选你,你也要主动筛选雇主。对于任何一家看起来感兴趣的公司,立刻使用“天眼查”、“企查查”等工商信息查询工具,核查其全称、注册时间、注册资本、法人代表以及是否存在经营异常或法律诉讼。一个刚注册不久、注册资本极低的公司,却开出高薪招聘,其风险系数极高。第二步,坚守“官方渠道验证”原则。如前所述,对于任何知名企业,第一步永远是去它的官网求证。如果58同城上的招聘信息在官网找不到对应岗位,那么它的真实性就要打上一个大大的问号。第三步,审视“沟通细节中的魔鬼”。正规的HR在沟通中会专业地介绍公司情况、岗位职责和任职要求。而骗子往往言辞模糊,岗位描述含混不清(如“协助领导处理日常事务”),催促你尽快入职,并急于将沟通引导至个人微信或QQ,这些非官方的沟通方式是他们脱离平台监管、实施诈骗的常用手段。第四步,强化“法律契约精神”。即使是兼职,也应在入职前与用人单位签订一份书面的劳务协议或兼职合同,明确工作内容、时长、薪酬标准、结算方式以及双方的权利义务。这不仅是对自己权益的保障,也是检验对方是否正规的重要标尺。任何试图规避或拒绝签订书面协议的行为,都暴露了其不规范的运营本质。

寻找兼职的过程,本质上是一场个人信息素养与风险认知能力的综合考验。零工经济的兴起为我们提供了前所未有的灵活性和可能性,但技术平台的中立性也意味着它无法成为我们权益的“守护神”。真正的安全,源于我们自身构建的防御体系。当我们不再仅仅是信息的被动接收者,而是成为主动的甄别者、质疑者和验证者时,那些精心包装的骗局便会失去生存的土壤。在这个机遇与挑战并存的时代,掌握如何安全找到靠谱兼职的能力,其价值远超于兼职本身带来的那一份收入,它是一种在现代社会立足不可或缺的核心竞争力。