亮剑经典片段做团队凝聚力培训效果真的好吗?

“李云龙的意大利炮呢?”这句台词在无数会议室和培训现场被引用,仿佛一声号令,就能瞬间点燃团队的“狼性”与血性。将《亮剑》这部充满荷尔蒙与英雄主义的电视剧片段,作为团队凝聚力培训的教材,已成为一种颇为流行的“野路子”。然而,当热血的片尾曲响起,屏幕熄灭,留在员工心中的究竟是深刻的启发,还是短暂的兴奋?这种培训方式的效果,真的如传说中那般神奇吗?要回答这个问题,我们必须超越感性的崇拜,进行一次冷静而深入的审视。

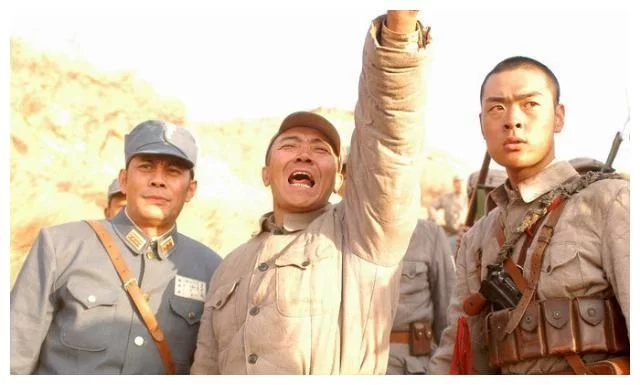

《亮剑》之所以能成为团队培训的“香饽饽”,其核心在于它精准地切中了现代企业对于战斗精神的某种渴求。李云龙那种“狭路相逢勇者胜”的亮剑精神,“面对强敌,明知不敌,也要亮剑”的决绝,被解读为面对市场竞争、技术壁垒时应具备的勇气和魄力。这种精神层面的激励,对于在激烈商战中感到疲惫或迷茫的团队而言,无疑是一剂强心针。它所描绘的独立团,从上到下弥漫着一种质朴而坚韧的信任感,士兵对团长近乎盲目的追随,源于李云龙“为兄弟扛事”的个人魅力和一次次打赢胜仗的实证。这种以领袖为核心的、充满江湖气息的凝聚力,对于许多希望建立绝对权威和高效执行力的管理者来说,具有极大的吸引力。它将抽象的“团队精神”具象化为一个个鲜活、生动、充满戏剧张力的故事,比任何空洞的理论说教都更具穿透力。

然而,有效的培训绝非简单的“看电影、谈感想”。若想让《亮剑》片段真正发挥作用,关键在于培训师的引导设计与转化能力,而这恰恰是企业如何用亮剑精神做培训这一问题的核心所在。一场高质量的培训,绝不是简单地播放李云龙冲锋陷阵的片段,然后号召大家学习。它需要一套精密的“解码”流程。首先,是情境导入。培训师需明确指出,我们今天要看的不是一个战争故事,而是一个关于“资源整合”、“危机决策”、“领导力风格”或“团队信任构建”的商业隐喻。其次,是引导性观影。在播放关键片段前,设置观察任务,比如“请留意李云龙在攻打平安县城前,是如何说服各路地方武装的?他运用了哪些谈判技巧?”或者“观察士兵们在听到命令后的第一反应,这反映了怎样的团队文化?”再次,也是最关键的环节,是深度研讨与复盘。讨论不能停留在“李云龙真牛”的层面,而必须穿透到行为背后的逻辑。例如,可以探讨李云龙的“不服从命令”在特定情境下的合理性,并将其与公司制度下的“创新与规则”进行对比,引导学员思考“创造性破坏”的边界在哪里。最后,是行动转化。所有讨论的最终落脚点,必须是“我们团队下周要改进的某个具体行为是什么?”将荧幕上的激情转化为会议室里的行动方案,这才是培训价值闭环的关键。缺少了这一整套设计,《亮剑》培训就真的沦为了“看热闹”。

任何一种工具都有其适用边界,亮剑团队建设课程的利弊分析也必须建立在这一认知之上。其“利”在于,它能快速激发团队的情绪共鸣,塑造共同语境,对于提振士气、强化攻坚克难的信念有立竿见影的效果。但其“弊”同样不容忽视。首先,存在严重的情境错位风险。战场是你死我活的零和博弈,失败意味着生命的终结;而商业市场是追求共赢与持续发展的生态系统。将李云龙那种“泥腿子”式的、带有浓厚江湖草莽色彩的领导力直接移植到现代企业,极易催生对规则的漠视、对流程的破坏,甚至形成“山大王”式的山头文化,这与现代企业所倡导的流程化、制度化、协同化的管理理念背道而驰。其次,它可能被误读为对“狼性文化”的片面鼓吹。所谓的“狼性”,若失去了对规则、对人性、对商业伦理的敬畏,就会异化为赤裸裸的丛林法则,导致内部恶性竞争、价值观扭曲。这并非《亮剑》精神的本意,却是在不当培训下极易产生的副作用。因此,进行此类培训,如同在刀尖上跳舞,对培训师和企业管理者的文化把控能力提出了极高的要求。

将《亮剑》培训置于更广阔的背景下审视,它实际上是军事化团队培训在现代企业中的应用的一个缩影。无论是拓展训练中的“翻越毕业墙”,还是各类模拟战争的沙盘演练,其本质都是借鉴军事组织的严明纪律、高效协同和绝对服从,来对抗企业内部的松散、低效和本位主义。这种模式的成功应用,通常需要满足几个前提:一是企业正处于初创期、转型期或面临巨大生存压力,需要极强的执行力来突破困境;二是团队整体文化基础较好,价值观正,能够辩证地吸收“狼性”中的进取精神,同时摒弃其破坏性的一面;三是领导者自身具备较高的格局和自省能力,能将“李云龙”的霸气与“赵刚”的理性相结合,实现刚柔并济。反之,对于一个业务稳定、强调创新与协作的知识型团队,或者一个企业文化已经成熟的成熟期企业,强行灌输这种带有强烈军事色彩的团队模式,不仅效果不佳,反而可能引发员工反感和文化冲突。它更适合作为一种“特种训练”,而非“日常口粮”。

因此,当我们思考如何设计一套非传统团队凝聚力培训方案时,《亮剑》提供了一个极佳的案例,但绝不是一个可以照搬的答案。它告诉我们,文化符号和叙事载体在培训中拥有巨大能量。关键在于,如何对这些载体进行“创造性转化”。未来的团队凝聚力培训,必然会朝着更加个性化、场景化和深度化的方向发展。我们或许可以从《亮剑》中汲取“精神赋能”的灵感,但更应该思考如何构建属于我们自己企业的“亮剑时刻”。这个时刻,不是模仿李云龙骂娘,而是在面对一个看似不可能完成的项目时,整个团队能够像独立团一样,自发地拧成一股绳,贡献智慧,共享压力,最终攻克难关。真正的凝聚力,不是靠外部的口号和英雄崇拜,而是源于内部的共同目标、相互信任和成就感分享。培训的终极目的,不是去制造一个个“李云龙”,而是要唤醒每一个团队成员内心深处的责任感与主人翁意识,让他们成为各自岗位上敢于“亮剑”、也善于“亮剑”的战士。当荧幕上的硝烟散尽,那份精神能够沉淀为组织文化的一部分,并转化为推动企业前行的持久动力,这才是此类培训最大的价值所在。