什么是社会兼职?专家评审算不算社会兼职?

在当代职业语境中,“社会兼职”一词被频繁提及,但其内涵与外延却常常引发混淆。通常的理解是,个人在主营业务之外,利用业余时间从事的、获取报酬的劳动活动。这一定义的核心在于“劳动”二字,它往往指向一种相对标准化的、可量化的服务,比如周末在咖啡店做吧员、晚上从事网约车驾驶、为企业提供临时的文案撰写等。这些活动的共同点是,参与者主要投入的是时间与体力,其价值与投入时间强相关,本质上是一种劳动力的延伸性售卖。然而,当我们将目光投向“专家评审”这类活动时,事情就变得复杂起来。专家评审,顾名思义,是邀请特定领域的资深专家,以其深厚的专业学识、独到的行业洞察和丰富的实践经验,对某个项目、成果、方案或人才进行鉴定、评估和咨询的活动。其核心价值并非专家投入的时间,而是凝结在其头脑中的、长期积累的智力资本。

厘清“专家评审算不算社会兼职”这一问题的关键,在于辨析两者本质属性的差异。从价值创造的角度看,社会兼职的价值基础是重复性劳动,而专家评审的价值基础是权威性判断。一个兼职外卖员,其收入取决于他跑了多少单,付出了多少劳动;而一位受邀参与国家科技奖评审的院士,其价值体现在他能否凭借专业权威,为奖项的公正性与科学性提供一锤定音的意见,这个意见的价值无法用简单的“工时”来衡量。前者是劳动力的输出,后者是智力与权威的赋能。因此,将专家评审简单地归并为社会兼职,在学理上是一种降维,在实践中则可能引发诸多管理上的错配。

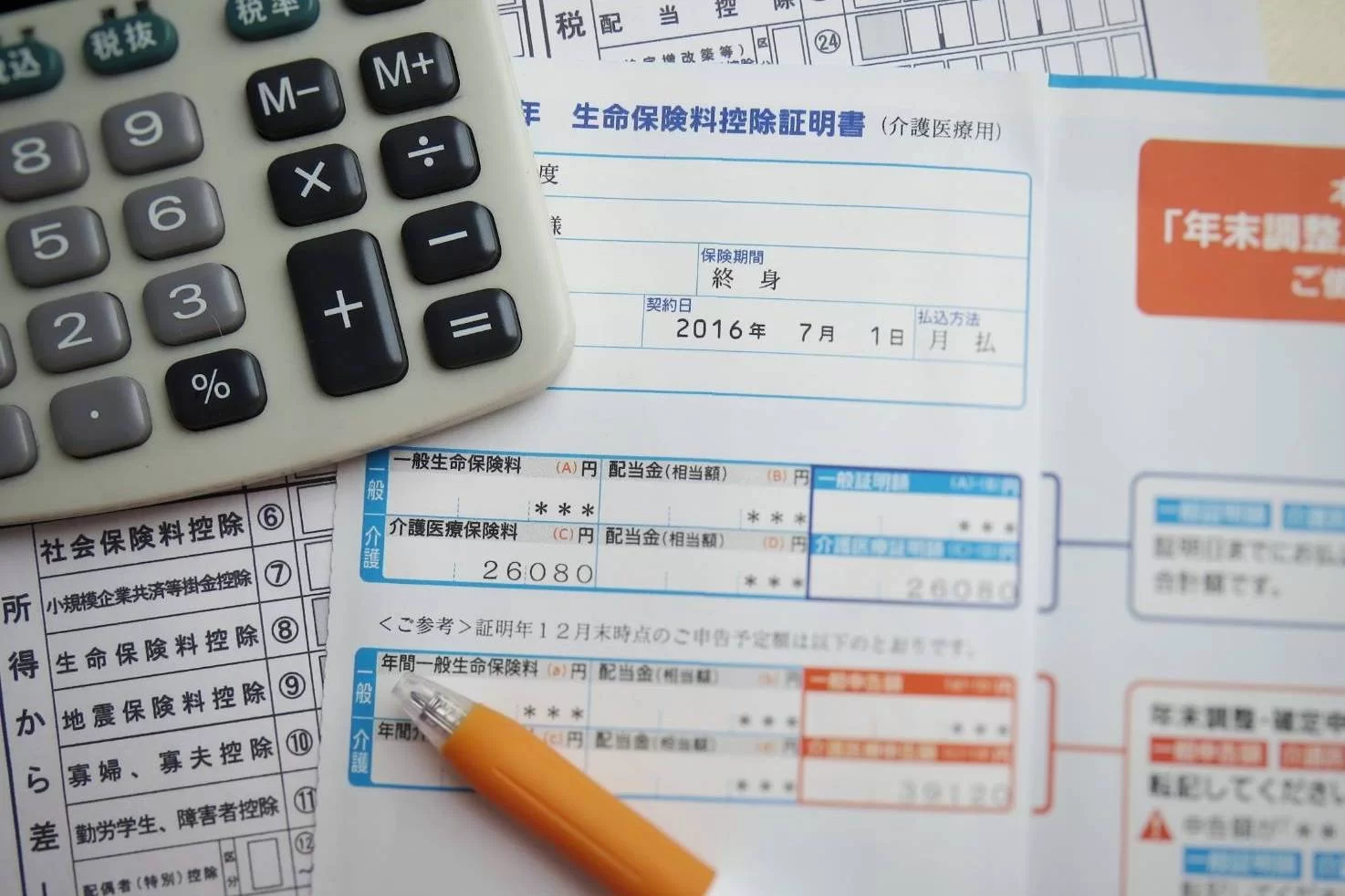

从法律与财务关系的维度审视,二者的区别更为清晰。我国税法体系明确区分了“工资薪金所得”与“劳务报酬所得”。典型的社会兼职,若与用工单位形成较为稳定的雇佣关系,可能被认定为工资薪金;但更多情况下,它被视为一种独立的劳务服务,报酬属于“劳务报酬所得”,需要按规定预扣预缴个人所得税。那么,专家评审费属于什么收入?答案是明确的,它几乎无一例外地被归类为“劳务报酬所得”。支付方(如政府机构、科研单位、企业)通常会与专家签订《专家咨询(评审)协议》或类似的劳务合同,明确约定工作内容、支付金额和税费处理方式。这表明,在法律关系中,专家是以独立服务提供者的身份出现,而非某个单位的“兼职员工”。这种法律地位的界定,直接回应了社会兼职与劳务报酬区别的问题,专家评审在财务处理上更贴近于后者的范畴。

一个特别值得关注且极具现实意义的场景,是体制内人员社会兼职规定。根据《中华人民共和国公务员法》等相关法规,公务员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定的初衷,是为了防止公权私用,避免利益冲突。如果将专家评审视为普通的社会兼职,那么广大体制内的专家学者,尤其是公务员身份的,将无法参与各类评审、咨询活动,这无疑是对社会智力资源的巨大浪费。因此,相关法规和政策在执行层面通常采取了更为精细化的区分。普遍的做法是,允许甚至鼓励体制内的专家学者,利用个人专业知识,在经过单位批准、不影响本职工作、不涉及利益冲突的前提下,参加各类专家评审、技术咨询、学术评议等活动。这类活动被视为履行专家的社会责任、贡献智力支持的公益性或准公益性行为,其获得的评审费被界定为合法的劳务报酬,而非违规的“兼职收入”。这种制度设计,恰恰反证了专家评审在管理实践中被区别于普通社会兼职的特殊地位。

进一步深入探讨,这种区分背后反映的是两种截然不同的价值逻辑与社会功能。社会兼职更多地是个人增加收入、丰富体验的途径,它满足了社会对基础性、服务性劳动力的弹性需求。而专家评审,则是现代社会治理和科技发展中不可或缺的“外脑”机制。无论是政府部门的政策制定、科研项目的立项评估,还是企业的战略决策、行业的标准制定,都需要借助外部专家的独立视角和专业能力来提升决策的科学性与公信力。专家评审的成果,往往对一个机构、一个行业乃至一个领域的发展方向产生深远影响。它的核心功能是“把关”与“赋能”,而非简单的“任务完成”。将两者混为一谈,不仅会削弱专家评审的严肃性和权威性,也可能导致在激励和管理上出现偏差。例如,用管理兼职人员的考勤、工时方式去要求专家,本身就是一种管理上的错位,无法激发专家真正的思考与判断。

因此,与其纠结于“专家评审算不算社会兼职”这个非此即彼的标签化问题,不如更精准地对其进行定义和管理。我们可以将社会兼职视为一个广义的范畴,而专家评审则是这个范畴中一个具有高度特殊性的子集。它具备兼职的某些外部特征——非主业、有报酬,但其内核却指向了专业服务与智力贡献。在个人层面,专家应明确认识到参与评审不仅是获得收入,更是对个人学术声誉和专业公信力的积累与检验,必须秉持客观公正的职业操守。在组织层面,无论是邀请方还是专家所在单位,都应建立清晰、合规的流程,确保专家评审活动的独立性、公正性,并做好相应的财务与纪律管理。在社会层面,我们需要构建一个更加尊重知识、尊重专业的评价体系和文化氛围,承认并保障智力劳动的合理价值,让专家们能够无后顾之忧地贡献他们的智慧。

对专家评审活动性质的清晰认知,最终将推动社会分工的进一步精细化与专业化。在一个日益复杂的知识经济时代,对专业判断的需求远超以往。我们必须摆脱传统工业时代“劳动”定义的束缚,为智力服务、知识贡献这类非标准化的价值创造活动,找到其应有的位置。这不仅关乎个人的职业发展,更关乎整个社会创新体系的健康与活力。让专家的评审回归其专业本质,让智力劳动的价值得到应有的尊重与体现,这或许是我们探讨这个话题所能获得的,最具建设性的启示。