体制内教师能搞副业吗?这些赚钱路子靠谱吗?

国家层面对于教师从事校外有偿补课等行为有着明确的禁令,这一点早已深入人心。《中华人民共和国教师法》与《中小学教师职业道德规范》是悬在每一位教师头顶的“达摩克利斯之剑”。法规的核心精神在于,教师的首要职责是教书育人,任何个人行为都不得影响本职工作的履行,更不能利用职务之便谋取私利。这意味着,凡是涉及到利用自己学生的身份、家长的人脉、学校的资源来开展的商业活动,都触碰了明确的政策红线。例如,在自己家中或培训机构为本班学生进行有偿补课,向学生推销教辅资料、商品,或者利用职务影响为校外机构招揽生源等,均属严重违规行为。各地教育主管部门通常会出台更为细化的实施细则,这些规定共同构成了教师开展副业前必须清晰了解的“边界地图”。因此,任何副业构想的第一步,不是去构想能赚多少钱,而是对照这些规定,进行彻底的“合规性审查”,确保自己的行为不会偏离教师身份的本位,不会损害教育公平的基石。

在厘清了政策的边界后,一个更实际的问题浮出水面:教师线上副业靠谱吗?互联网的蓬勃发展无疑为教师群体提供了前所未有的广阔平台,但“靠谱”二字,需要从多个维度进行解读。线上世界鱼龙混杂,充斥着各种号称“轻松月入过万”的诱人项目,如刷单、点赞、网络传销等,这些不仅不靠谱,更是违法陷阱,教师群体必须保持高度警惕。真正的“靠谱”,是指那些能够发挥教师专业优势、具有可持续发展潜力且完全符合法规的线上模式。例如,一位历史老师,在不使用任何学校内部教学资料、不针对特定学校学生的前提下,可以开设一个专注于普及历史知识、分享读书心得的公众号或视频号。这种基于知识分享的内容创作,其收益可能来自平台的流量分成、读者的赞赏或是合规的广告植入。它的“靠谱”之处在于,它将教师的无形知识资产转化为了社会价值和经济价值,且整个过程公开透明,不与本职工作产生利益冲突。同理,擅长语言艺术的老师可以尝试进行有声书录制,或为知识付费平台撰稿;精通信息技术的老师可以开发一些实用的教学小工具或线上课程。这些线上副业的核心在于“赋能”而非“变现”第一,它要求教师先以专业能力为大众创造价值,收益则是价值实现后的自然结果,这样的模式才具备真正的生命力。

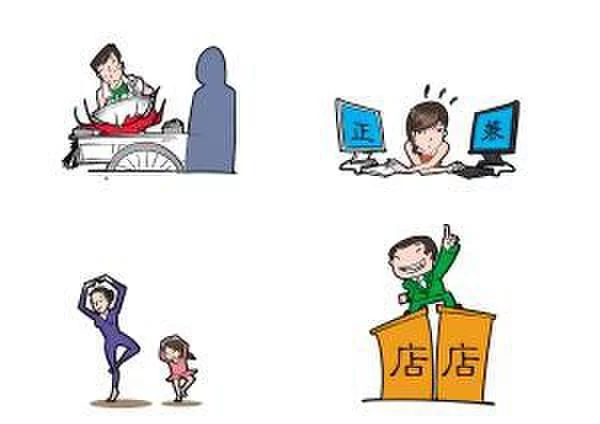

循着“发挥优势、合规为本”的原则,我们可以进一步探索适合教师的知识变现副业的具体路径。知识变现是教师群体最具竞争力的领域,但其实现形式需要巧妙设计,规避风险。首当其冲的是内容创作型副业。这包括了但不限于:撰写教育类书籍或专栏文章,将个人对教学方法、儿童心理学、学科知识体系的深入思考系统化地输出;运营一个垂直领域的自媒体账号,如上文提到的历史、文学、科学普及、家庭教育等,通过高质量的内容积累粉丝,构建个人品牌。这类副业成功的关键在于持续性和独特性,它考验的是教师的学识功底和表达能力。其次是技能服务型副业。许多教师除了教学,还身怀“绝技”。例如,书法精湛的老师,可以在周末或假期开设面向社会公众的书法兴趣班(需确保场地、收费等完全合规,且招生对象与本职工作无关联);音乐、美术、体育老师同样可以探索类似路径。此外,一些具备科研能力的教师,可以为教育研究机构或出版社提供学术支持、参与课程研发,这种智力服务既专业又安全。最后是产品关联型副业。这需要更强的综合能力,例如,有设计思维的老师可以开发原创的教具、文具、儿童益智玩具等,通过电商平台进行销售。在此过程中,必须严格保证研发、生产、销售均为个人行为,与工作单位彻底切割。这些路径的共同点是,它们都将教师的知识或技能“产品化”了,使其脱离了具体的教学场景,成为一种可供社会公众自由选择的独立服务或商品。

然而,即便是选择了最稳妥的路径,挑战与风险依然如影随形。时间与精力的分配是第一大难题。教师工作本身强度大、责任重,备课、上课、批改作业、管理学生已占去大部分心力。副业投入的时间精力,绝不能侵占本职工作的“责任田”,否则便是本末倒置。这要求从业者具备超强的自我管理能力和清晰的边界感。其次是身份焦虑与舆论压力。即便副业完全合规,也可能面临来自同事、家长甚至社会的误解。如何平衡好“人民教师”与“创业者”的双重身份,如何在不声张、不利用本职工作影响力的前提下默默耕耘,考验着每一位教师的智慧与定力。再者,副业收入的不确定性以及初期可能存在的投入产出不成正比的现实,也对从业者的心态构成考验。它需要的是一种“静待花开”的耐心,而非急功近利的浮躁。最后,法律风险不容忽视,例如,在开展经营性活动时,是否需要办理相关证照、如何依法纳税等,都是必须提前学习并严格遵守的环节。

跳出单纯增收的视角,副业对于教师的更深层次价值在于个人成长与视野拓展。当一位教师沉浸在日复一日的重复性工作中时,思维容易固化,职业倦怠感也会悄然滋生。而一份精心经营的副业,就像打开了另一扇窗。为了运营自媒体,你需要学习市场营销、用户心理、视频剪辑;为了开发课程,你需要研究项目管理和逻辑架构。这些新技能的习得,不仅能提升副业的成功率,更能潜移默化地反哺主业。一个懂得运用新媒体技术的老师,或许能让自己的课堂变得更生动;一个具备产品思维的老师,或许能设计出更受学生欢迎的教学活动。副业为教师提供了一个连接真实商业社会、感受不同领域脉动的机会,这种跨界体验是任何在职培训都难以替代的。它帮助教师打破了信息茧房,获得了对自身价值的多元认知,从而以一种更开阔、更自信的心态回归讲台。

副业不是逃离主业的避风港,而是人生版图的拓展。当一名教师能以专业的态度、合规的路径、平和的心态去经营这份“第二事业”时,他所收获的,将远不止于物质回报,更是一种源自内心深处的丰盈与自洽。