体制内能搞副业吗?合法的副业有哪些能放心做?

在许多人眼中,体制内的工作代表着“稳定”与“体面”,是一份让人安心的“铁饭碗”。然而,在生活成本持续攀升、个人价值实现途径日益多元的今天,那份固定的薪水似乎渐渐难以完全覆盖对更美好生活的向往与个人成长的渴求。于是,“搞副业”这个念头,便如同一颗投入平静湖面的石子,在不少体制内人员的心中激起了圈圈涟漪。但随之而来的,是更深层次的疑虑与不安:这究竟是否被允许?那条看不见的“红线”到底在哪里?这并非一个简单的“能”或“不能”可以回答的问题,它更像是一场在规则框架内,寻求个人发展与职业责任之间精妙平衡的探索。

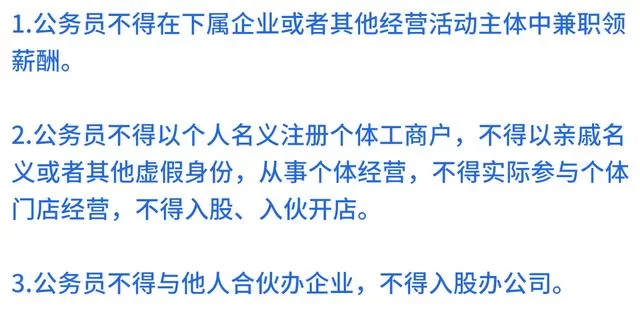

首先必须明确的是,体制内人员的副业之路,始于对规则的深刻敬畏与理解。《中华人民共和国公务员法》中明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这条规定是悬在所有公务员头顶的“达摩克利斯之剑”,是必须坚守的第一道底线。其立法本意在于防止公权力私用,避免利益冲突,确保公职人员能够将全部精力投入到为人民服务之中。对于事业单位和国有企业的员工,虽然约束细节略有不同,但“禁止影响本职工作、禁止利用职务之便谋取私利”的核心原则是完全一致的。因此,任何试图利用职权、工作信息、单位资源或公职身份为自己谋取私利的行为,都绝对触碰了“高压线”,其后果轻则纪律处分,重则身败名裂。理解这一点,是我们讨论一切合法副业的逻辑起点。

在划清了“红线”之后,我们才能去探寻那些被允许的“绿区”。所谓的“合法副业清单”,并非一份官方发布的标准文件,而是基于现有法规和政策精神,通过合乎逻辑的解读与实践总结出的安全区域。这个区域的核心特征是:与公职身份、职权范围、工作内容彻底脱钩,且不占用工作时间与资源。基于此,我们可以勾勒出几个相对稳妥的方向:

其一,是知识技能的创造性转化。如果你在某一领域拥有深厚的专业知识或独特技能,并且这些技能与你的本职工作不存在利益冲突,那么将其转化为可供消费的知识产品,是一条理想的路径。例如,一位历史研究员可以在业余时间撰写面向大众的历史读物,一名外语翻译可以从事文学作品的独立翻译,一位计算机专家(非涉密岗位)可以开发与工作无关的独立软件或应用程序。这里的关键在于,你出售的是你的个人学识与智力成果,而非你的“公职”身份或任何由此衍生的无形资产。*写作、线上课程、技术咨询(需确保无利益输送)*等,都属于此类。其本质是劳动的延伸,而非权力的变现。

其二,是兴趣爱好的市场化探索。许多人的副业冲动,源于对生活的热爱。将这份热爱精心打磨,形成产品或服务,同样可以实现价值。比如,一位酷爱摄影的职员,可以在周末拍摄风景、人文作品,并将其出售给图片库或举办小型展览;一位手工艺人,可以制作陶器、编织品,通过网络平台进行销售。这类副业的优点是,它源于纯粹的热爱,不易与本职工作产生纠葛,且过程本身即是一种精神享受。但需注意,一旦规模化、公司化运营,就可能触及“从事营利性活动”的边界,因此保持“个体创作者”的身份至关重要。

其三,是纯粹的体力与时间付出。在严格遵守不影响工作、不利用单位任何资源的前提下,付出个人的体力和时间换取报酬,通常是被容忍的。例如,利用双休日或节假日,从事与专业无关的体力劳动,如兼职快递、搬家服务等。这种方式最为“原始”,但也最为安全,因为它与你的公职身份、知识背景几乎完全剥离。然而,这种方式需要考虑个人的精力承受能力,以及它可能带来的社交圈层影响。

然而,一份“合法清单”并不能完全规避所有风险,真正决定成败的,是如何在“不影响主业的情况下做副业”。这既是技术问题,更是态度问题。时间管理是第一道关。你必须建立一个清晰的“防火墙”,将工作时间与个人时间严格划分,杜绝任何在上班时间处理副业事务的行为。其次,是资源的绝对隔离。单位的电脑、电话、纸张、车辆,乃至你在工作中获取的任何信息和人脉,都绝不能用于副业。这是区分“劳动”与“滥用职权”的根本。更深层次的,是“身份”的切割。在对外进行任何与副业相关的活动时,你应隐去自己的单位与职务信息,以一个普通社会成员的身份参与。保持低调,不炫耀,不利用公职身份为副业背书或引流,这既是对组织负责,也是对自己最好的保护。

最终,我们需要清醒地认识到体制内搞副业的风险与边界,它远不止于纪律处分。最大的风险在于“心态失衡”与“精力分散”。副业带来的额外收入可能会让你对相对固定的主业产生懈怠心理,影响工作表现,进而动摇组织的信任。这种无形的损失,远比金钱的得失更为严重。同时,人的精力是有限的,长期在主业与副业之间奔波,容易导致身心俱疲,甚至顾此失彼,两边都做不好。边界的划定,不仅在于法律法规的条文,更在于内心的自我约束。你需要时常自省:我的副业是否已经影响到了我的公共服务质量?它是否让我对组织的忠诚度打了折扣?它是否让我在同事和群众中的形象受损?当任何一个问题的答案趋向于肯定时,就意味着你可能已经越过了那条看不见的界线。

真正的“铁饭碗”,其内核并非一成不变的安稳,而是在于持续锻造自身价值、适应社会变化的能力。在规则的边界之内,审慎地探索个人发展的更多可能性,这本身不失为一种积极的自我提升。它要求我们具备更强的自律精神、更清晰的自我认知和更周全的风险评估能力。这条路并不适合每一个人,它更像是一场戴着镣铐的舞蹈,唯有那些既懂得规则,又舞姿优美的人,才能在实现个人价值的同时,稳稳地守护住那份属于自己的职业荣光与使命。这不仅是智慧,更是一种修行。