储殷副业工资有多少?教育行业发展咋样?

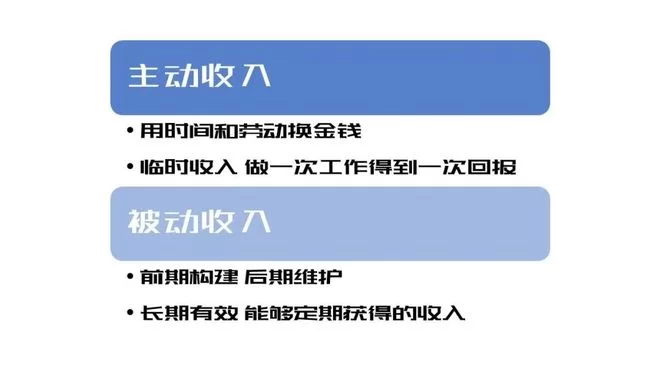

公众人物储殷的“副业”收入问题,与其说是一个关于具体数字的猎奇追问,不如说是一个观察当下知识精英职业路径与价值实现的绝佳切片。当我们探讨“储殷副业工资有多少?”时,我们真正关心的是,一位大学教授、公共知识分子,是如何在传统体制框架之外,构建起一套独立且可持续的收入体系的。这个问题的答案,恰恰与“教育行业发展咋样?”这个宏大议题,在深层逻辑上紧密相连。储殷的个体实践,是整个教育行业,特别是泛教育领域,在需求、技术与社会心态驱动下发生深刻变迁的一个生动缩影。他的收入结构,并非简单的“工资+补贴”模式,而是一个围绕着个人IP、专业知识与市场需求的多元化变现矩阵。这包括了线上知识付费课程、付费社群的运营、媒体专栏与演讲邀约、商业咨询以及图书出版等多个维度。

理解这种知识型个人IP的商业模式是关键。它颠覆了传统知识分子单纯依赖体制内薪酬和稿酬的单一财务结构,转而将个人的学识、观点、影响力,直接转化为市场认可的经济价值。储殷的国际关系、政治学背景,以及他在社会议题上犀利、通俗的评论风格,共同构成了他的品牌基石。他的“副业”之所以成功,核心在于精准地找到了自身专业知识与大众关切点的结合处。无论是分析国际局势,还是探讨青年人的职业焦虑,他都能用相对接地气的语言,提供一套看似“硬核”却又贴近生活的理解框架。这种能力在信息爆炸、认知焦虑普遍存在的今天,具有极高的稀缺性。因此,他的收入,本质上是对其提供“认知解决方案”能力的市场定价。这揭示了一个重要趋势:知识的价值不再仅仅局限于象牙塔内的传授与学术期刊的发表,而是更广泛地渗透到社会生活的方方面面,通过更灵活、更直接的方式,为个体创造价值。这已经不再是我们传统理解的“副业”,而是主业与副业的边界日益模糊,个人事业体化的全新阶段。

将视线从个体拉回到整个教育行业,我们不难发现,储殷的成功路径,恰好踏准了行业变革的几个关键节点。首先,是“双减”政策带来的结构性重塑。政策严厉整顿了K12阶段的学科类培训,宣告了一个以应试教育为核心、粗放扩张时代的结束。这迫使大量的资本、人才和创业力量从K12赛道撤离,转而寻找新的出口。这些出口在哪里?答案就是素质教育、成人教育、职业教育和老年教育。教育的服务对象,从单一的中小学生,迅速扩展到了覆盖全生命周期的所有人群。当一个刚毕业的大学生需要学习职场技能以求生存,一个中年职场人渴望通过知识更新来对抗“35岁危机”,甚至退休后的老年人也开始追求丰富的精神文化生活时,一个无比广阔的蓝海市场便呈现出来。储殷的许多内容,如对社会规则的解读、对个人发展的建议,恰恰击中了青年与中年群体在职业和人生发展上的“痛点”,这正是成人教育与职业培训的核心价值所在。

其次,是技术进步对教育形态的颠覆性赋能。移动互联网的普及、直播技术的发展、以及支付体系的便捷化,共同为知识变现扫清了最后的渠道障碍。一个像储殷这样的专家学者,不再需要依赖传统的出版社或电视台,就能直接触达数以万计的潜在用户。他可以通过一场直播、一个线上课程、一次社群分享,即时地将自己的知识产品化并完成销售。这种去中介化的直接触达能力,极大地降低了知识变现的门槛,使得更多“小而美”的知识工匠能够生存和发展。同时,人工智能、大数据等技术的应用,正在让个性化学习成为可能。未来的教育,将不再是千人一面的“大水漫灌”,而是基于用户画像、学习行为数据进行精准匹配的“滴灌”。对于个体知识提供者而言,这意味着可以更高效地服务于垂直领域的深度用户,建立更高的用户粘性和信任度,从而实现更稳定的价值转化。技术的发展,不仅重塑了教育行业的大格局,也为个体在其中找到自己的生态位,提供了前所未有的工具和机遇。

那么,对于普通的教育从业者或希望通过知识创造副业收入的人来说,这个时代的机遇在哪里?核心在于从“教书匠”向“知识服务者”的思维转变。这意味着,你需要思考的不再仅仅是“我能教什么课本知识”,而是“我能为我的目标用户解决什么具体问题”。这个问题可以是提升某项具体技能,比如PPT制作、Python编程;也可以是提供某种认知框架,比如如何理解宏观经济、如何进行亲子沟通;甚至是提供情绪价值和社群归属感,比如一个面向同行的交流圈子。找到这个精准的“需求锚点”,是知识变现的第一步。下一步,则是构建你的个人品牌与信任体系。储殷的犀利、坦诚,甚至偶尔的“毒舌”,都是他品牌人格的一部分。在信息过载的时代,用户消费的不仅是知识本身,更是对知识提供者专业能力和人格特质的信任。持续、稳定地输出有价值的内容,在社交媒体上与用户真诚互动,逐步积累起自己的影响力资产,是远比追逐短期风口更为重要的工作。

最后,我们必须认识到,储殷的“副业”模式虽然成功,但具有其独特性,难以简单复制。他的成功,依托于其已有的学术地位、公共议题参与度以及个人鲜明的表达风格。对于大多数人而言,路径会更加平实和漫长。它要求我们首先在某个领域具备真正的专业深度,成为所谓的“T型人才”,即在某一垂直领域有足够深的穿透力,同时具备跨界整合与表达能力。其次,它需要我们投入巨大的时间和精力去打磨内容、运营社群、理解市场。这绝非一夜暴富的捷径,而是一场需要长期主义精神加持的“知识创业”。因此,与其羡慕储殷的收入数字,不如去学习他背后那套敏锐洞察市场需求、将知识产品化、并持续建立个人品牌的底层逻辑。教育行业的未来,充满了不确定性,但也充满了可能性。它正从一个封闭、标准化的体系,演变为一个开放、多元、人人皆可参与的价值共创生态。在这个生态中,无论是像储殷一样的公共知识分子,还是拥有一技之长的普通人,都有机会通过自己的知识与智慧,找到新的职业路径和人生价值。

储殷的选择,与整个教育行业的转向,本质上是同一个时代命题的不同回响。它指向一个不再将教育与职业、个人价值与社会贡献割裂的未来。在这条路上,每一个学习者都可能成为创造者,每一次知识的传递,都可能开启一段新的价值旅程。