充场兼职到底是做什么的?为啥要带身份证呢?

首先,我们来解构充场兼职具体工作内容这个核心问题。说白了,“充场”的本质就是“填充场面”,其唯一目的就是制造一种虚假繁荣的景象。这种需求广泛存在于各类商业活动中。想象一下,一个新开的购物中心,如果开业当天门可罗雀,不仅让商家脸上无光,更会给潜在消费者传递一个“此地不宜”的负面信号。这时,充场人员就派上用场了。他们的任务可能只是在商场里闲逛、提着购物袋制造消费假象,或是在餐饮店排队,营造出“一座难求”的热闹氛围。再比如,某些知识付费平台的线下课程或分享会,主讲人面对空旷的会场势必信心受挫,更别提录制成精美的宣传视频了。充场学员需要做的,就是坐在台下,适时地点头、鼓掌、记笔记,甚至在提问环节“配合”地举几次手,让整个会场显得座无虚席、互动热烈。线上充场则更为隐蔽,通常是为直播带货增加观看人数,为社交平台帖子点赞、评论,或是为某些APP刷注册量和活跃度。这些工作的技术含量几乎为零,核心要求就是“像”,要能自然地融入背景,成为这幅“繁荣画卷”中一笔看似不经意却又必不可少的色彩。

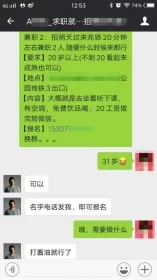

那么,充场兼职为什么需要身份证呢?这个问题直击要害,也是许多求职者最警惕的环节。要求提供身份证,并非中介或商家多此一举,其背后有多重考量,而这些考量恰恰是充场兼职游走在灰色地带的明证。首要原因是为了向活动的真正出资方或上级单位“交差”。一个活动的主办方可能雇佣了公关公司,公关公司又外包给了兼职中介。为了让甲方相信“我们真的请到了真人”,中介需要提供一份参与者的名单,甚至附上身份证照片作为“证据”,以证明这些不是凭空捏造的数字人头。其次,在某些特定领域,身份证是规避监管的“挡箭牌”。例如,一些涉嫌夸大宣传的理财产品推介会、保健品销售讲座,组织者需要面对工商等部门的检查。如果现场被抽查,他们可以拿出一堆登记了真实身份证信息的“客户”记录,辩称这是“正常的内部交流活动”,从而增加调查难度,将商业包装行为伪装成合规的营销活动。然而,最令人担忧的第三点,是个人信息的潜在滥用风险。一旦你的身份证照片、姓名、电话号码被中介或商家收集,就完全脱离了你的控制。这些信息可能被打包出售给其他黑灰产,用于注册网络账号、申请贷款,甚至成为电信诈骗的素材。尽管大部分正规中介只是为了完成任务留存,但谁能保证你的信息不会在某个环节泄露呢?这种风险,正是充场兼职最具争议的地方。

谈到这里,很多人会问:充场兼职是骗局吗?答案并非非黑即白。我们需要将它与典型的诈骗区分开来。一场纯粹的骗局,其核心是非法占有你的财物,比如让你先交押金、培训费、服装费,然后卷款跑路。而充场兼职,在绝大多数情况下,是一次性的、现结的劳务交换:你付出时间和“表演”,我支付你报酬。从这个角度看,它不是骗局。但是,它又绝非一份“靠谱”的职业。它的“不靠谱”体现在其商业道德的模糊性和对个人价值的消耗上。一方面,它本身就是一种欺骗行为,欺骗的是那些看到“盛况”而信以为真的真实消费者。求职者参与其中,无论是否情愿,都成为了这场集体作假的一份子。另一方面,这份工作毫无技能成长可言,它消磨的是你的时间,换取的是微薄的报酬,同时让你暴露在个人信息泄露的风险之下。更恶劣的情况是,一些不法分子会利用充场作为诱饵,进行更深层次的诈骗。比如,假借充场名义将人骗至偏远地区,或是在过程中不断巧立名目收费。因此,判断一个充场兼职是否是骗局,关键要看其是否涉及前期收费、工作地点是否安全、信息保护措施是否模糊。但即便排除了这些诈骗特征,它依然是一份处于道德与法律边缘的工作。

要深刻理解充场兼职,就必须正视其存在的充场兼职的灰色地带。这个地带的产生,源于现代商业社会中“流量为王”和“眼球经济”的畸形生态。从线上到线下,数据和人气的价值被无限放大,催生了巨大的“造势”需求。当真实的人气无法在短期内达成时,花钱购买就成了最直接的解决方案。充场兼职,正是这条产业链上的最末端。它上游连接着公关公司、活动策划方,下游则吸附了大量寻求短期零工的灵活就业人群。这个链条中,各方心照不宣地维持着一种默契。商家需要“面子”,中介需要“里子”(利润),而兼职者需要“票子”(报酬)。三方各取所需,共同构筑了这个看似稳固的灰色生态。然而,这种生态的根基是脆弱的,它建立在虚假信息之上,不仅扰乱了正常的市场秩序,让劣质或虚假的宣传活动得以蒙混过关,也让诚信的商业环境受到侵蚀。对于参与者而言,长期沉浸在这种“扮演”中,可能会对真实与虚假的界限变得麻木,甚至产生一种“一切皆可表演”的犬儒主义心态。

最终,如何面对充场兼职,考验的是每个求职者的判断力与价值观。如果你只是想利用碎片化时间赚点快钱,并且能清晰认知到其中的风险与道德瑕疵,那么选择一个信誉良好、不收取任何费用、对个人信息保护相对规范的中介,或许可以偶一为之。但在此之前,请务必做好功课:查询中介公司的背景,仔细阅读兼职协议,明确工作内容和报酬结算方式,对于过度索要个人信息(如手持身份证拍照、提供银行卡密码等)的要求要坚决拒绝。更重要的是,要清醒地认识到,这终究是一份没有未来的“零工”。它无法为你的履历增添任何光彩,也无法让你习得任何有价值的技能。在这个充满滤镜与人设的时代,我们每个人都在某种程度上扮演着不同的角色,但做一个清醒的参与者,远比一个盲目的“气氛组”更有价值。保护好自己的个人信息,守护好内心的那份真实,才是我们在任何“场”里都应坚守的底线。