全职兼职属于啥分类,统称叫啥,有啥区别?

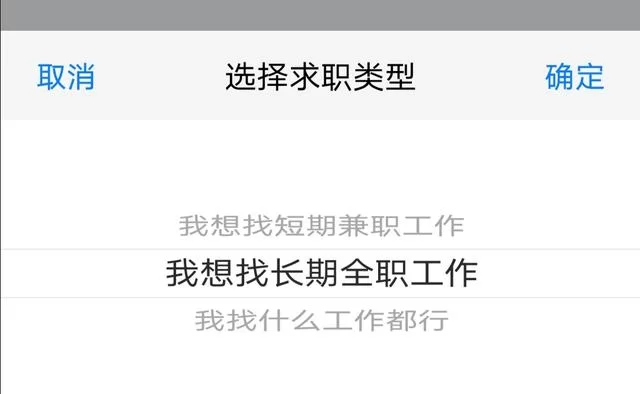

在现代社会的劳动版图中,全职与兼职构成了最基础也最核心的二元结构。当我们谈论一份工作时,首先问及的往往是“这是全职还是兼职?”。这个看似简单的问题,实际上触及了劳动经济学、人力资源管理乃至个人职业规划的根本。要理解这二者,我们不能仅仅停留在工作时间的长短上,而应深入其背后的分类体系、法律定义、价值内核以及它们在时代变迁中的演化。全职与兼职,并非简单的数量对比,而是两种截然不同的劳动契约、生活模式与价值实现的路径。它们的统称,可以归于“用工形式”或“工作模式”这一宏观范畴之下,而其间的分野,则构成了现代劳动力市场复杂而精密的生态系统。

从法律与制度层面看,全职与兼职的划分具有明确的界定。在中国劳动法框架下,全职通常对应“全日制用工”,而兼职则多指“非全日制用工”。全日制用工的核心特征在于,劳动者每日工作时间不超过八小时、每周工作时间不超过四十四小时,并且用人单位与劳动者必须建立书面的、稳定的劳动关系,用人单位需为劳动者缴纳全面的社会保险,包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险。这种模式下的劳动关系具有极强的绑定性和保障性,劳动者享有带薪年休假、法定节假日等完整福利,解雇程序也受到严格的法律限制,通常需要提前三十日书面通知或支付代通知金。它是一种典型的、标准化的雇佣关系,是工业化时代以来社会稳定运行的基石。与之相对,非全日制用工则指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。其最大特点在于灵活性,法律允许双方口头约定合同内容,且用人单位通常只需为劳动者缴纳工伤保险。这种模式下,劳动关系的解除也更为便捷,双方均可随时终止合同,且用人单位无需支付经济补偿。这种制度设计上的差异,直接决定了二者在风险承担、权益保障和契约精神上的本质区别。

经济维度的差异同样是区分全职与兼职的关键标尺。对于劳动者而言,全职工作提供的是一种稳定的、可预期的收入结构。月薪或年薪的形式,使得个人可以进行长期的家庭财务规划,如申请房贷、车贷等。这种收入模式本质上是劳动者将自己的劳动时间“打包”出售给雇主,换取一份相对固定的报酬,其收入的波动性较小,但增长曲线也相对平缓,主要依赖于企业内部的晋升体系和年度调薪。而兼职工作,尤其是按小时或按项目计酬的,其收入与劳动投入的直接关联性更强,呈现出“多劳多得”的即时性特征。这种模式赋予了劳动者通过增加劳动时间来快速提升收入的可能,但同时也意味着收入的不稳定性。对于企业而言,雇佣全职员工是一项长期的人力资本投资,除了薪酬,还需承担培训、福利、办公空间等一系列隐性成本,其优势在于能够打造一支稳定、忠诚、具备高度企业文化认同感的核心团队。而采用兼职或灵活用工,则是一种成本效益导向的策略,企业可以根据业务波峰波谷灵活调配人力资源,降低固定成本,快速获取特定技能,增强组织的弹性和市场响应速度。

然而,若仅仅将视野局限于此,便无法理解当代工作模式演进的真正脉络。全职与兼职的二元对立,正在被一股名为“灵活用工”的浪潮所模糊和重塑。这股浪潮催生了介于传统全职和兼职之间的多种形态,如独立承包商、自由职业者、平台经济从业者(零工)等。以一个在大型科技公司长期担任项目顾问的自由职业者为例,他可能每周为该公司工作超过40小时,从工作时长上看已然“全职”,但他与公司之间并非劳动关系,而是商业合作关系,他不享受员工的任何福利,却拥有极高的工作自主权和远高于普通员工的时薪。这种“灵活用工和正式员工区别”的案例,揭示了传统分类的局限性。它不再仅仅是时间的划分,更是身份、责任、风险和收益的重新组合。正式员工是组织内的“器官”,与组织共生;而灵活用工的参与者更像是组织外的“插件”,按需接入,即插即用。这种模式的兴起,深刻地反映了知识经济时代,对人才的需求从“拥有”转向“使用”,价值创造从“流程化”转向“项目化”的趋势。

对于身处其中的个体而言,工作模式的分类与选择,已不再是单一的经济决策,而是一项关乎人生整体规划的复杂命题。选择全职,意味着选择了一条确定性与安全感较高的道路。它不仅提供收入,更提供社会身份、职业阶梯、社群归属感和系统性的成长路径。对于处于事业起步期、需要稳定家庭支持或追求组织内权力与地位的个体而言,全职无疑是优选。但选择这条路,也意味着要接受组织的规则,可能面临工作的僵化、创意的束缚以及个人时间被大量挤占的代价。相反,选择兼职或更广义的灵活用工,则是一场对自主性、多样性与个人价值最大化的追求。它特别适合那些拥有独特专业技能、崇尚自由、不愿被单一组织束缚的“斜杠青年”或资深专家。这种模式允许个体同时为多个价值主体服务,构建多元化的收入来源和技能组合,从而抵御单一雇主带来的风险。然而,这份自由的背后,是巨大的自我管理压力、收入的不确定性以及社会保障的缺失。选择者必须是自己的人力资源经理、财务规划师和市场营销专员,其成功与否,更多依赖于个体的自律、商业嗅觉和持续学习的能力。

归根结底,全职与兼职的分类,本质上是工业时代逻辑与数字时代逻辑的交织与碰撞。前者追求标准化、规模化和稳定性,以“人岗匹配”为核心;后者则拥抱个性化、敏捷性和价值共创,以“任务与人才匹配”为核心。我们正从一个“组织定义个人”的时代,迈向一个“个人定义工作”的时代。未来,随着技术的发展和价值观的变迁,用工形式还将持续演化,可能会出现更多混合、动态、定制化的劳动契约。理解全职与兼职的深层区别,不仅是求职者或管理者的必修课,更是我们每一个社会成员观察时代变迁、思考自身定位与未来发展方向的重要窗口。在这场变革中,没有绝对的好坏,只有是否适合。真正的智慧,在于清醒地认知每种模式背后的权利、义务、机遇与挑战,并根据自己的人生阶段与核心诉求,做出最忠于内心的选择。