公务员、教师能兼职吗?这些规定要搞清!

公务员和教师能否从事兼职活动,并非一个简单的“是”或“否”就能回答的问题,其背后牵动着一套复杂而严肃的纪律与法律框架。这道职业选择的“红线”,不仅关系到个人的职业生涯,更关乎公共利益与社会公平。理解相关规定,不是为了寻找政策的漏洞,而是为了在职业伦理与个人发展之间,找到那个最稳妥、最合规的平衡点。对于这两大承载着特殊社会职能的群体而言,任何关于“副业”的考量,都必须建立在对规则的敬畏与透彻理解之上。

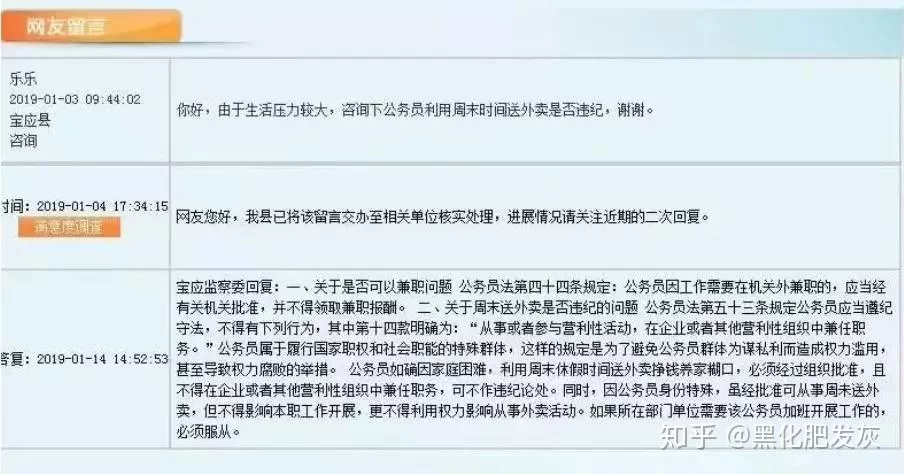

首先,我们必须明确,针对公务员的兼职规定,核心是“从严禁绝”。这一原则的法律基石源于《中华人民共和国公务员法》,其根本目的在于维护公职的廉洁性与公正性。公务员手握公权力,其核心职责是为人民服务,任何形式的兼职都可能成为权力寻租的温床,或至少会引发公众对于利益冲突的合理性质疑。因此,法律明确禁止公务员从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这包括但不限于经商办企业、投资入股、担任顾问、获取报酬等。这里的逻辑非常清晰:一旦个人经济利益与公共权力产生千丝万缕的联系,无论是否直接影响公务,其职业的纯洁性已然受损。当然,规定并非毫无弹性。在特定情况下,如因工作需要在机关外兼职,应当经过有关机关批准,并不得领取兼职报酬。此外,公务员从事学术性、公益性的活动,如在专业期刊上发表文章获取稿酬,或参与非营利社团的志愿服务,通常是被允许的,但前提是这些活动不能与本职工作相冲突,并且需要遵循单位内部的报备程序。这道“玻璃门”虽然透明,但依然存在,其存在的意义就在于时刻提醒从业者,你的第一身份是人民公仆。

当我们将目光转向教师群体时,情况则呈现出另一番复杂的景象。教师,特别是义务教育阶段的公立学校教师,同样属于事业单位人员,其行为同样受到《事业单位工作人员处分暂行规定》等制度的约束。然而,社会舆论与政策法规的焦点,更多地集中在“有偿补课”这一具体行为上。教育部三令五申,严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课。这一禁令的出发点,在于捍卫教育公平,防止教师在课堂教学中“留一手”,将核心内容转移到有偿的课外辅导中,从而加剧教育焦虑和家庭经济负担。这条政策的“高压线”属性非常强,一旦触犯,面临的可能是从通报批评、撤销荣誉到降低岗位等级甚至开除的严厉处分。因此,对于公立教师而言,利用职务之便,组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课,或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息,是绝对不可逾越的红线。但这是否意味着教师就完全不能有任何额外收入呢?并非如此。在不影响本职工作、不利用学生资源、不涉及学科知识培训的前提下,教师从事一些创造性劳动,如书画创作、撰写专栏、翻译稿件,或利用个人时间进行非学科类的技能传授(如乐器、艺术),其合规性便有了探讨的空间。关键在于如何清晰地界定“职务行为”与“个人行为”,并确保后者不会对前者产生任何形式的侵蚀。

要真正理解这些规定的全貌,我们需要将其置于“事业单位人员兼职管理办法”这一更宏大的框架下。无论是公务员还是教师,都属于广义的“公职人员”范畴,其兼职管理的核心逻辑一脉相承:防止公共利益部门化、部门利益个人化。相关管理办法通常会从以下几个维度设定边界:第一,时间维度,兼职活动不得占用本职工作时间;第二,精力维度,不能因兼职影响本职工作的完成质量和效率;第三,利益维度,不能利用本职工作所掌握的内部信息、资源或职务影响为兼职活动谋取不正当利益;第四,身份维度,不得在兼职单位的名称、招牌、宣传资料中使用公职身份。这四大维度,构成了一张无形的监管网络,任何试图在网外“走钢丝”的行为,都充满了巨大的风险。例如,一名税务系统的公务员,哪怕只是在周末为一家会计公司做“义务咨询”,虽然没有直接收取报酬,但其“税务专家”的身份本身就可能为公司带来隐性利益,这就构成了明显的利益冲突。

在互联网经济和新业态蓬勃发展的今天,探讨公务员与教师的兼职问题又有了新的时代内涵。知识付费、自媒体创作、线上技能分享等新兴模式,似乎为个人价值实现提供了更多元的路径。这是否意味着“合规边界”的松动?答案是否定的。技术形态的改变,并未改变权力寻租和利益冲突的本质内核。一名公务员开设财经类公众号,分享投资知识,即便内容专业、客观,但其公职身份本身就可能为该公众号带来超乎常人的公信力,一旦涉及商业导流或会员收费,其性质就很容易被界定为违规。同样,一名教师在短视频平台分享教学心得,如果流量变现的路径与教辅材料销售、课外辅导推荐挂钩,同样会触及“有偿补课”的延伸红线。因此,面对新趋势,监管的逻辑也在同步进化,从单纯的行为禁止,延伸到对身份公信力使用的审慎评估。这要求从业者具备更高的政策敏感性和更强的自我约束能力。

最终,回归到个人选择,公务员与教师在面对“副业”诱惑时,需要的是一种清醒的自我定位。这份职业所赋予的,不仅仅是一份稳定的收入,更是一份沉甸甸的社会信任与责任。这份信任,正是制度严苛规定的逻辑起点。选择进入体制,就意味着接受了这份职业伦理的“全盘契约”,它要求你将公共利益置于个人利益之上,将职业的纯粹性置于多元发展之前。与其在政策的灰色地带试探,不如将全部精力投入到本职工作中,在为人民服务、教书育人的广阔天地里,实现更高层次的人生价值。当你的专业能力在本职岗位上得到充分施展,当你的付出赢得了服务对象和学生的真心认可,那种职业成就感与荣誉感,是任何兼职收入都无法比拟的。这或许才是每一位公职人员最应追寻的、也是最安稳的“财富”。