公务员能兼职吗?在职不行,退休后能取酬吗?

公务员能否兼职,这是一个在体制内外都备受关注且极易引发误解的问题。答案并非简单的“是”或“否”,而是一道基于身份、在岗与否、时间跨度与业务关联性的复杂判断题。对于在职公务员而言,答案明确且不容置疑:不行。这条红线划定的是公共权力与个人利益的绝对界限,是维护政府公信力与职务廉洁性的基石。对于退休公务员,情况则有所不同,法律政策打开了有限度的窗口,但取酬行为仍被套上了“紧箍咒”。理解这背后的逻辑与具体规定,不仅关乎个人职业前途与晚年生活保障,更关乎对法律纪律的敬畏与对公权力的正确认知。

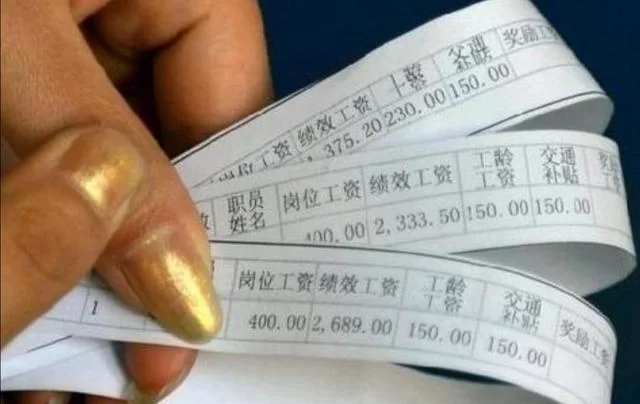

在职公务员的兼职禁区,是制度设计的核心环节,其严格程度远超普通职业。我国《公务员法》第五十九条以法律形式明确列出了必须遵守的纪律,其中便包括“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是刚性约束,几乎没有弹性空间。所谓“营利性活动”,范围极广,涵盖了开公司、办企业、入股分红、个体经营、有偿中介、甚至在一些商业性培训中担任有偿讲师等行为。其根本目的在于杜绝权力寻租的一切可能。公务员手握公权力,掌握着公共资源分配、行政审批、执法监管等重要职能,若允许其自由兼职,必然催生权钱交易、利益输送等腐败现象。想象一下,一名负责项目审批的官员,若同时在相关咨询公司兼职顾问,其决策的公正性如何保证?一名掌握市场准入信息的税务人员,若私下为特定企业提供税务筹划并取酬,市场的公平竞争何在?因此,这条红线并非对公务员个人能力的限制,而是对其公职身份所附加的天然责任的强化,确保其将全部精力与忠诚奉献于公共事务。

逾越这条在职兼职红线的后果是极其严重的,绝非简单的“罚酒三杯”。其法律责任体系是立体且层层递进的。首先,面临的是党纪政务处分。根据行为的性质与情节严重程度,处分从警告、记过、降级、撤职直至开除公职。这意味着一次违规兼职,可能断送整个职业生涯。其次,所有违规所得将被依法追缴,所谓“竹篮打水一场空”,不仅没有捞到好处,反而赔上了声誉与工作。更为严峻的是,如果兼职行为与职务行为产生直接关联,利用职务便利为兼职单位或个人谋取不正当利益,那么性质将从违纪升级为违法乃至犯罪。例如,收受好处费可能构成受贿罪,泄露内幕信息可能构成泄露国家秘密罪或内幕交易罪。届时,等待的将是冰冷的法律制裁与牢狱之灾。这种严厉的惩处机制,清晰地传递了一个信号:公职人员的身份与权力是属于人民的,任何试图将其变现为个人私利的行为,都将付出沉重代价。这不仅是对个体的惩戒,更是对整个公务员队伍的警示与净化。

当公务员脱下制服,办理退休手续,身份的转变带来了兼职政策的松动。公务员退休后取酬,在政策上是允许的,这既是对其个人价值再实现的尊重,也是发挥其专业余热、服务社会的需要。然而,这种允许绝非毫无限制,而是设置了“脱敏期”这一关键缓冲机制。根据《公务员法》及相关配套法规,原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员,在离职三年内;其他公务员,在离职二年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。这个“脱敏期”的规定,是整个退休后兼职政策的核心。它旨在切断公务员在任期间积累的人脉、信息、影响力等无形资产与其退休后商业活动之间的不当关联。所谓“与原工作业务直接相关”,通常指与其过去主管、分管、负责或参与的领域有密切联系的行业或企业。例如,一名长期在国土规划部门任职的领导,退休后若立即去房地产开发商或大型建筑公司担任高管,显然就触碰了这条红线。这个制度设计,体现了一种精密的平衡:既承认并保障退休公务员的劳动权利,又通过设置必要的时间与空间隔离,防止其利用“余威”进行不正当竞争或利益兑现。

对于希望退休后“再出发”的公务员而言,如何安全合规地“取酬”,需要一份详尽的行动指南。首先,精准识别身份与“脱敏期”是第一步。必须明确自己退休前的职务级别(是领导成员还是普通公务员),并准确计算两年的“冷静期”或三年的“观察期”。其次,审慎选择从业领域是核心。原则是尽可能远离自己曾经的“权力辐射范围”。一位在文化宣传部门工作的退休干部,或许可以去从事书画创作、开办公益讲座,但应避免到其曾经主管的演出公司、影视制作机构任职。一位财政部门的退休人员,可以从事与理财知识普及相关的教育培训,但应慎重进入会计师事务所或审计公司。选择一个全新的、不依赖过往身份资源的领域,是规避风险的最好方式。再次,保持行为上的清白与透明。即便“脱敏期”已过,在从事商业活动时,也必须坚守底线,绝不能打着老领导的旗号,利用过去的同事关系、信息渠道为新雇主谋取不正当利益。这是一种职业操守,更是对过去职业生涯声誉的维护。最后,必要时主动沟通报备。对于一些界限模糊、拿不准的情况,主动向原单位组织部门或纪检监察部门咨询,甚至进行报备,是一种明智之举。这不仅能获得权威的指导,避免无意踩线,也体现了自身的坦荡与合规意识。

从更深层次的社会层面看,关于公务员兼职的系列规定,共同构筑了一道严密的“防火墙”,它守护的不仅仅是公务员队伍的纯洁性,更是整个社会对公平正义的期待。对于在职者,它是一道禁令,要求心无旁骛,公私分明;对于退休者,它是一道护栏,指引其在不逾矩的前提下,开启人生的新篇章。这背后,是对公权力本质的深刻洞察——权力是责任,而非特权。因此,每一位身处其中的个体,都需将这些规定内化于心,外化于行。理解并遵守这些规则,不是一种束缚,而是一种保护,保护着个人的前程与声誉,也保护着政府的公信力与社会的和谐稳定。在公职生涯的终点站与人生新阶段的起点之间,清晰地辨认出那条法律与纪律划定的界线,方能行稳致远,收获一个既有尊严又无忧虑的晚年。