公务员能搞副业吗?哪些能做,客服这些合规不?

公务员是否可以从事副业,这早已不是一个新鲜话题,却始终是悬在许多体制内心头的一块石头。一边是日趋增长的生活成本与改善家庭经济的现实需求,另一边是铁的纪律与不容触碰的职业红线。这种矛盾与张力,使得对副业的探讨必须超越简单的“能”或“不能”,进入一个更为精细和审慎的层面。我们并非在寻找法律的漏洞,而是在理解规则的边界,为个人的价值实现与职业操守寻找一个安全的平衡点。

要厘清这个问题,首先必须回归公务员身份的本质。公务员法开宗明义,其职责是“为人民服务”,掌握和行使的是公共权力。因此,对公务员从事副业的限制,其核心目的并非扼杀个人发展,而是为了从制度上杜绝利益冲突和权力寻租的可能性。想象一个场景,一名负责市场监管的公务员,下班后开了一家餐厅,那么他如何面对辖区内的食品安全检查?一名负责项目审批的干部,同时又在为相关企业提供咨询服务,其公正性能否保证?这些并非危言耸听,而是制度设计必须防范的现实风险。因此,理解纪律的严肃性,是探讨一切副业可能性的前提。这既是保护公众利益,也是对公务员自身的爱护。

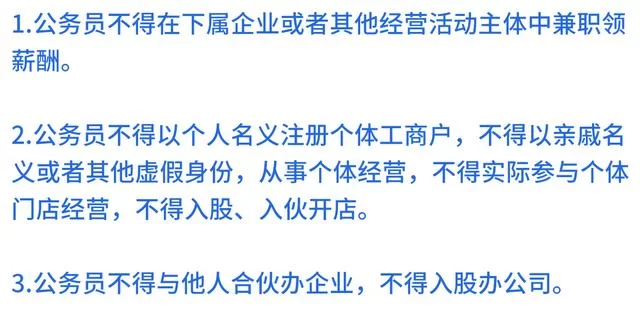

那么,纪律的红线究竟画在哪里?《中华人民共和国公务员法》第五十九条有明确规定,其中“不得违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”是关键条款。这里的“有关规定”通常包括中组部、人社部等部门发布的相关纪律文件。我们可以将其归纳为几个基本*“三不”原则*:一不,不得在营利性组织兼任职务,取酬或分红;二不,不得从事或参与与本职工作相关的营利性活动,利用职务之便为自己或他人谋取利益;三不,不得利用职权和职务形成的便利条件,为个人或亲属的经营活动提供便利。这三条原则构成了公务员从事副业的“高压线”,任何触碰都可能导致严重的纪律处分,甚至丢掉工作。这并非危言耸听,而是每年通报的违规违纪案例中反复出现的警示。

在明确了“禁区”之后,我们才能来看那些“灰色地带”与“合规区域”。究竟哪些副业不违规?这需要具体问题具体分析,但大致可以分为以下几类。第一类是纯粹的智力与技能输出。例如,利用业余时间进行文学、艺术创作,赚取稿费或版税;在不暴露身份的前提下,提供设计、编程、翻译等技术性服务。这类副业的关键在于“纯粹性”,即完全依赖于个人智力与技能,与公职身份、职权范围毫无关联,且通常通过平台匿名完成,难以形成特定的利益输送链条。第二类是纯粹的体力劳动。比如周末去农场帮工、做家政服务、跑网约车(需符合当地对网约车司机身份的具体规定)等。这类副业的准入门槛低,更不涉及权力或信息资源,其劳动性质与非公职人员无异,因此风险相对较小。第三类是合法的投资理财行为。公务员可以像普通公民一样,购买股票、基金、理财产品等,进行不动产投资。这属于个人财产性收入,法律是允许的。但需注意,这里的“投资”指的是被动的、不参与具体经营管理的财务投资,如果你成为某公司的股东并参与经营管理,那就变相触发了“兼任职务”的禁令。

现在,我们来聚焦那个具体问题:公务员可以做线上客服副业吗?这个问题极具代表性,因为它看似普通,却暗藏合规风险。要回答它,我们需要一个多维度的风险评估框架。首先,审视服务对象与内容。你作为客服所服务的企业,其主营业务是否与你的单位管辖范围有关?比如,你在建设部门,却为一家房地产开发商做客服,这显然存在巨大的利益冲突嫌疑。即便服务对象毫无关联,客服工作是否需要你运用在公务中获得的专业知识或内部信息?如果答案是肯定的,风险即存在。其次,审视工作方式与身份暴露。你是否会使用单位的电脑、网络或时间进行客服工作?是否在服务过程中或个人社交平台上暴露了自己的公务员身份?一旦身份被利用,无论是企业为了“背书”还是你为了方便开展工作,都可能让事情的性质发生变化,从一份兼职演变为对公权力的潜在滥用。再次,审视收入的性质与稳定性。线上客服通常是长期、稳定的雇佣关系,带有一定的“职务”色彩,这与一次性的稿费收入性质不同,更容易被界定为“兼职取酬”。

综合来看,从事线上客服副业属于高风险行为。尽管从纯粹的劳动形式上看,它似乎只是接打电话、回复信息,但其背后潜在的身份关联与利益冲突可能性,让纪律部门对其持高度审慎的态度。一个极端安全的例子或许是:一位在偏远地区文化部门工作的公务员,利用个人电脑在深夜为一家销售海外小商品的电商平台做中文客服,完全匿名,且平台与他的工作八竿子打不着。但现实中,这样的完美隔离很难实现。多数线上平台都要求实名认证,服务的领域也五花八门,谁也无法保证未来不会有交叉。因此,对于线上客服这类副业,最审慎的建议是“非必要,勿尝试”。与其游走在规则的边缘,不如选择那些更为明确、更为安全的智力或体力输出型副业。

归根结底,公务员副业问题的核心,是一场关于身份、责任与个人价值的多重博弈。它考验的不仅是我们对法规条文的理解深度,更是我们内心的职业定力与纪律自觉。在选择是否以及如何从事副业之前,每个公务员都应扪心自问:这份副业是否会影响到我白天的本职工作?是否会让我在面对服务对象时产生一丝一毫的偏袒?是否会让我在午夜梦回时,对“为人民服务”的初心感到一丝愧疚?在公务员的身份与个人的价值追求之间寻找平衡,本身就是一场对智慧、定力和纪律的考验。副业,只是这场考验中的一个具体注脚。真正的答案,不在法条的缝隙里,而在每一位公职人员对职责使命的深刻理解与忠诚践行之中。