兼职一个星期没签合同离职,工资能要到吗?

首先,我们必须深刻理解事实劳动关系这个核心概念。根据原劳动部《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》,事实劳动关系是指用人单位与劳动者没有订立书面劳动合同,但双方实际履行了劳动权利义务而形成的劳动关系。它的成立并不以书面合同为唯一要件。司法实践中,认定事实劳动关系主要参考三个要素:其一,用人单位和劳动者是否符合法律、法规规定的主体资格;其二,用人单位依法制定的各项劳动规章制度是否适用于劳动者,劳动者是否受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;其三,劳动者提供的劳动是否是用人单位业务的组成部分。简单来说,只要您在老板的管理和安排下工作,穿着工服,使用公司的工具,为公司的业务创造了价值,并且公司曾向您支付或承诺支付报酬,即便只是一次口头约定,事实劳动关系就已经成立。对于短期兼职而言,这一点尤为重要,因为它突破了“必须有合同”的思维定式,将法律保护的天平倾向于实际付出劳动的一方。

明确了法律依据,接下来的关键环节便是证据的收集与固定。在没有任何书面协议的情况下,证据就是您最有力的武器。您需要像侦探一样,细致地梳理并保存所有能证明您在此工作过的痕迹。这些证据可以多种多样,包括但不限于:1. 沟通记录:与招聘负责人、主管或同事的微信、QQ、钉钉聊天记录,截图时务必包含对方的头像、昵称及能体现公司信息的内容,特别是关于工作安排、上班时间、工资标准及结算方式的对话。2. 薪酬支付凭证:如果公司曾支付过部分工资或押金,银行转账记录、支付宝或微信转账详情是铁证,即便没有备注“工资”,其周期性和数额的规律性也能说明问题。3. 身份与工作证明:工牌、门禁卡、工作服、印有公司信息的邮箱往来、您参与制作的并带有公司Logo的文件或作品等,都能直接证明您与该公司的从属关系。4. 考勤记录:指纹或人脸识别打卡的截图、手工考勤表的照片、或任何能证明您出勤情况的记录。5. 同事证言:虽然证明力相对较弱,但同事的书面证言或愿意出庭作证,可以作为辅助证据链的一部分。请务必在离职前或离职后第一时间完成证据的收集,因为一旦离开,很多信息将难以再获取。

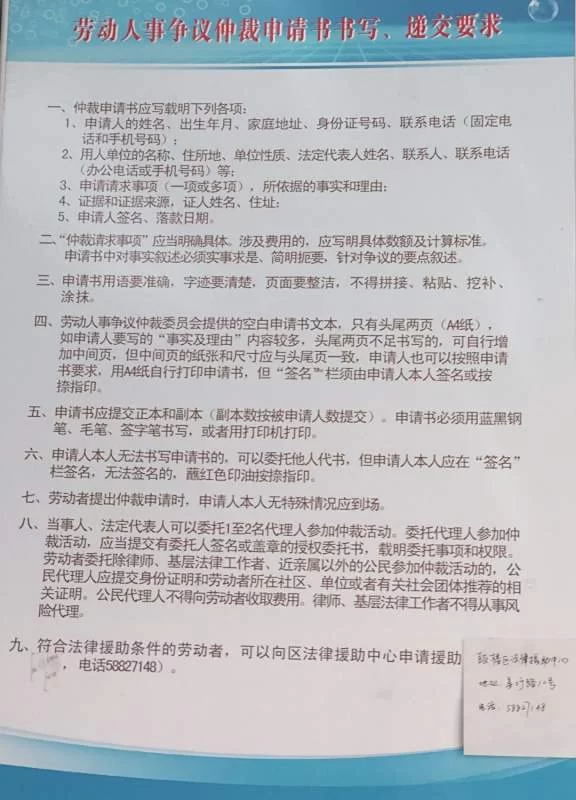

当手握充足的证据后,您可以遵循一套清晰的流程来追讨应得的工资。这是一个从易到难、逐步升级的策略。第一步,友好协商。首先尝试与用人单位进行直接沟通,心平气和地阐明事实,出示您掌握的部分证据,明确提出支付工资的要求。很多时候,雇主只是为了试探或侥幸心理,面对有理有据的劳动者,可能会选择直接支付以避免后续麻烦。切记,所有协商过程最好有文字记录,或进行录音(请注意当地关于录音合法性的规定)。若协商无果,进入第二步,向劳动监察大队投诉。这是最直接、成本最低的行政救济途径。您可以携带身份证件及所有证据材料,到用人单位注册地或实际经营地的劳动保障监察部门进行投诉。劳动监察部门有权对用人单位进行调查,并责令其限期支付工资。这个阶段的官方介入往往能给雇主带来巨大的压力。如果监察调解仍失败,或者您还涉及其他权益争议(如未签合同的双倍工资等),则进入第三步,申请劳动仲裁。这是解决劳动争议的必经前置程序。您需要提交劳动仲裁申请书,并附上所有证据副本。仲裁庭会开庭审理,并做出具有法律效力的裁决。对仲裁结果不服的,双方还可在法定期限内向人民法院提起诉讼。这套完整的没签劳动合同讨薪流程,为劳动者提供了层层递进的法律保障。

在实际操作中,您还可能遇到雇主的各种借口和说辞,需要提前有所准备。例如,“我们是试用期,试用期没有工资”或“你干了不到一个月,是短期工,没有工资”。这些都是完全错误的说法。法律规定,试用期包含在劳动合同期限内,劳动者在试用期内提供了正常劳动,用人单位就应当支付其工资。同样,法律并未规定“短期工”可以免于支付报酬,按劳付酬是基本原则。另一个常见借口是“你自动离职,给我造成了损失,工资要用来抵扣”。除非雇主能提供充分证据证明您的突然离职确实造成了重大经济损失,并且其规章制度中有明确规定(且该制度需合法生效),否则单方面克扣工资是违法的。您的工资是基于您已经完成的劳动,与离职原因或方式在法律上是两个独立的法律关系。面对这些狡辩,您只需坚守核心:我付出了劳动,就必须得到报酬。

最后,从心态和策略上,我们需要进行一番审视。追讨一周的兼职工资,金额可能不大,但背后关乎的却是个人尊严、法律尊严和社会公平。这个过程可能会耗费您的时间和精力,甚至在情绪上带来困扰。因此,保持冷静、理性和坚定至关重要。不要因为金额小就放弃维权,您的坚持不仅是为了自己,也是在敦促用人单位规范用工,为后来的劳动者创造一个更健康的环境。同时,也要评估投入产出比,如果通过前几个阶段的努力已经看到希望,可以继续推进;如果对方顽固抵抗且诉讼成本过高,也要懂得适时止损,但这绝不意味着承认对方行为的合理性。这次经历,无论结果如何,都应成为未来职业生涯中一堂生动的普法课——务必重视书面合同的重要性,即使是短期兼职,也应争取签署一份简单的协议,明确工作内容、时长、薪酬标准和结算方式。这才是从源头上避免此类纠纷的根本之道。法律为劳动者撑起了坚实的保护伞,但主动拿起这把伞,则需要我们自身的法律意识和行动力。