兼职上班党一天能赚多少?节假日有三倍工资吗?

对于每一个渴望通过劳动增加收入的“兼职上班党”而言,两个问题始终萦绕心头:一天到底能挣多少钱?节假日真的有三倍工资吗?这两个问题看似简单,答案却并非一个固定的数字,而是一个由多重因素交织而成的复杂方程式。兼职的收入并非一张简单的价目表,而是一面映照个人能力、地域经济、行业特性与法律认知的多棱镜。 要看清它,我们需要一层层拨开迷雾,深入其内核。

首先,我们来解构“兼职日薪大概多少钱”这个问题。其核心决定因素是“价值”与“供需”。一个在北京国贸咖啡店熟练制作手冲咖啡的兼职咖啡师,与一个在三线城市派发传单的学生,他们一天的收入可能相差数倍,这背后是技能门槛的差异。低技能门槛的兼职,如餐饮服务员、超市理货员、活动执行助理等,通常日薪集中在120元至250元区间,主要工作内容是重复性体力劳动。而具备一定专业技能的兼职,薪酬则显著跃升。例如,拥有良好外语能力的口译陪同,日薪可达800元至1500元;熟练的平面设计师接一个小型私活,日收入破千元也非难事;精通编程的程序员接一个紧急的小项目,一天甚至能赚到数千元。这清晰地揭示了技能溢价在兼职市场中的决定性作用。其次,城市等级是另一条不可忽视的分割线。一线城市的薪酬标准普遍高于二三线,这与其高昂的生活成本和激烈的用人竞争直接相关。在上海做同样的家教,时薪可能比在兰州高出50%甚至更多,但扣除交通、餐饮等成本后,净收入的实际购买力需要仔细权衡。此外,工作时长与强度、行业淡旺季、以及招聘渠道(如通过正规中介还是直接与雇主联系)都会对最终到手收入产生影响。因此,在评估兼职收入时,必须将自身技能定位、所处城市环境、具体工作内容三者结合,才能得出一个相对合理的预期。

接下来,我们直面更具争议性的问题:“节假日兼职有三倍工资吗?”这触及了中国劳动法中关于“非全日制用工”的模糊地带。根据《中华人民共和国劳动合同法》,全日制用工在法定节假日安排劳动者工作的,应支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。然而,对于兼职最常见的“非全日制用工”形式(通常指每日工作不超过四小时,每周工作不超过二十四小时),法律并未明文规定必须支付三倍工资。法律规定,非全日制用工的劳动报酬结算周期最长不得超过十五日,其小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。这便是问题的症结所在:法律没有强制性“三薪”规定,但市场实践与商业伦理却常常提供了“三薪”甚至更高的回报。 在实际操作中,许多正规企业或平台,特别是在节假日用人需求激增的行业(如零售、餐饮、物流),为了吸引和留住兼职人员,会主动提供“三倍工资”或节假日补贴。但这并非法律强制,而是一种市场化的激励机制。因此,作为兼职者,能否在节假日拿到三薪,关键在于事前约定。一份清晰的兼职协议或劳务合同,白纸黑字写明节假日的薪酬标准,是保障自身权益最坚实的武器。如果口头约定,一旦发生纠纷,维权将极其困难。所以,与其纠结于“有没有”,不如在入职前就主动确认“有没有”,并将其落实到书面。

为了更直观地理解,我们可以构建几个真实的兼职场景。场景一:小林,一名在成都就读的大学生,周末在一家连锁书店兼职。她的时薪是22元,每天工作6小时,平日日薪为132元。根据她与书店签订的协议,法定节假日工作可获得3倍时薪,即66元/小时,那么国庆节她若工作一天,收入就是396元,是平日的整整三倍。场景二:张先生,一位在苏州有全职工作的工程师,利用周末时间在当地一家科技公司做技术顾问,提供编程支持。他的报酬不是按天算,而是按项目算,一个周末两天能完成的小模块,项目报酬为2000元,折合日薪1000元,这远超普通日薪标准,体现了他的专业价值。对他而言,节假日是否三薪意义不大,因为他的定价本身就是基于项目价值和稀缺性。场景三:王阿姨,在老家县城的酒店做保洁,属于非全日制用工,每天工作3小时,小时工资15元,达到当地最低标准。当地劳动法未强制节假日三薪,酒店也未主动提供。春节期间,她通过与经理协商,额外获得了每天100元的“红包”补贴。这个案例反映了法律空白下的现实协商结果。这三个场景,从学生到专业人士再到基层劳动者,立体地展现了兼职收入构成的多样性与复杂性。

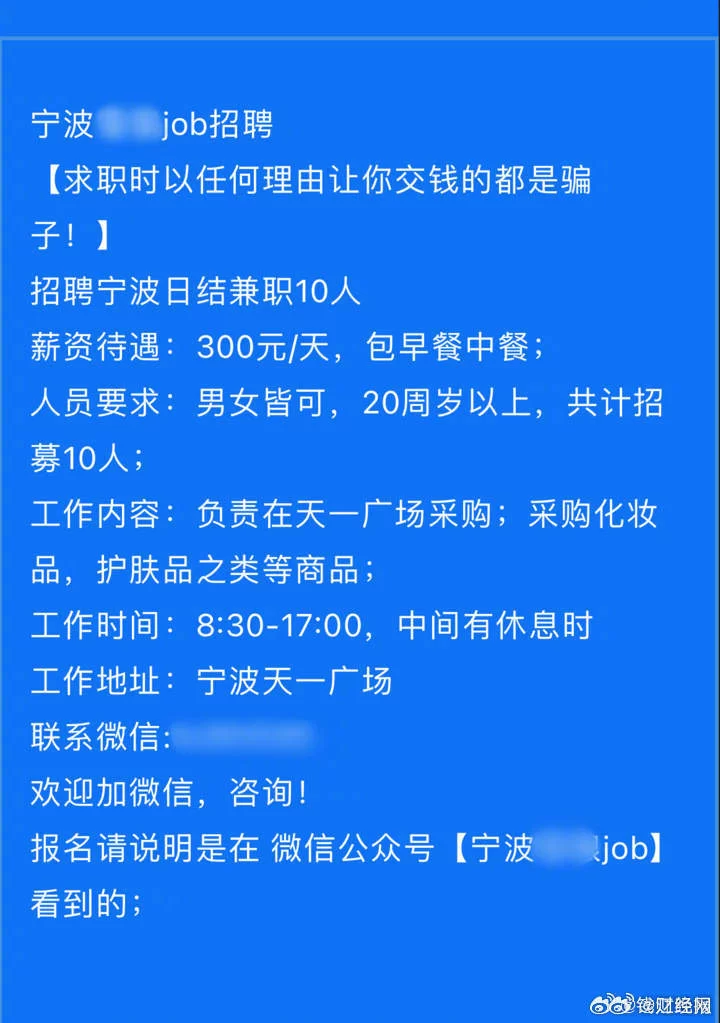

当前,兼职市场正呈现出新的趋势与挑战。一方面,以平台经济为代表的零工模式正在重塑兼职生态。外卖骑手、网约车司机、同城配送员等群体,其收入与平台的算法、订单量、补贴政策紧密挂钩,拥有极高的自由度,但也面临着收入不稳定、缺乏社会保障、劳动关系认定困难等挑战。另一方面,“技能型兼职”的需求正以前所未有的速度增长。企业愈发倾向于为短期、专业的项目聘请外部专家,这为具备专业技能的个人提供了广阔的“斜杠”空间。挑战也随之而来,信息不对称导致的“薪酬陷阱”屡见不鲜,如以高薪为诱饵收取押金、试用期无薪、克扣工时等。面对这些风险,兼职者必须擦亮双眼,学会甄别信息,优先选择信誉良好的平台或企业,并始终坚持“契约精神”,将权益保障放在首位。

最终,回到最初的问题,我们或许可以得出一个更深层次的结论:兼职一天的薪酬,与其说是市场给予你的定价,不如说是你为自己能力设定的价值标签。 你掌握的技能、你选择的平台、你谈判的技巧、你维权的意识,共同决定了这个标签上的数字。节假日是否三薪,则更像是一次对你法律认知和契约精神的突击检验。它警示我们,在任何劳动形式下,对规则的清晰认知和对权利的主动捍卫,都是收获应有回报的前提。因此,不要仅仅做一个被动的薪酬接受者,而要努力成为一个主动的价值创造者和权益主张者。你最终的日薪,不仅是你银行账户里增加的数额,更是你专业价值、市场洞察力和自我尊重的综合体现。