兼职书记该不该发津贴?岗位补贴每月怎么算?

在基层治理的宏大叙事中,兼职书记扮演着一个独特而关键的角SE。他们或许是某个社区的骨干党员,或许是非公企业里的技术精英,又或许是社会组织中的积极分子,凭借着一腔热忱与责任感,在完成本职工作之余,承担起建强战斗堡垒、凝聚党员群众的重任。然而,一个现实而敏感的问题始终萦绕在实践层面:兼职书记该不该发津贴?如果发,其岗位补贴又该如何科学计算?这不仅关乎个体的劳动价值认可,更直接影响着这支队伍的稳定性与基层党建工作的实效性。

探讨津贴的必要性,必须回归到“权责利对等”这一基本治理原则。兼职书记虽冠以“兼职”,但其承担的职责却丝毫不“兼职”。从组织“三会一课”、发展党员,到开展群众工作、化解矛盾纠纷,每一项工作都需要投入大量的时间与精力。这种付出并非简单的举手之劳,而是一种具有专业性的智力与体力劳动。将这种奉献完全置于道德高地上进行“悬空式”赞扬,而忽视其背后实实在在的成本消耗,既不公平,也难以持久。 津贴,在此刻便超越了金钱的单一维度,它是一种组织层面的认可,一种对劳动价值的尊重,更是一种有效的激励工具。恰当的津贴能够提升兼职书记的岗位荣誉感和工作积极性,吸引更多优秀人才投身基层党务,从而破解“人难选、心难留、事难干”的困境,推动基层党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

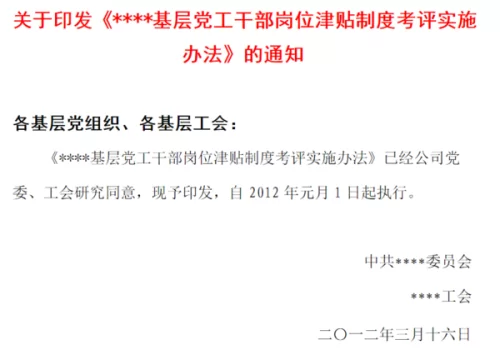

然而,发放津贴绝非简单的“给钱”问题,其核心在于合规性。根据相关党内法规和国家财经纪律,对兼职党务工作者的补贴发放有着严格的规范与要求。首先,必须明确津贴的性质。它并非工资,而是对因从事党务工作而产生的必要成本补偿和劳务激励。因此,资金来源必须“干净”且“阳光”。无论是从党费、财政专项经费还是企业管理费中列支,都必须有明确的政策依据和预算审批流程,杜绝“小金库”或违规发放。其次,发放标准必须“合理”且“可控”。标准过高,会增加财政或企业负担,甚至可能滋生不正之风;标准过低,则无法起到激励作用,形同虚设。因此,各地在制定政策时,通常会遵循“因地制宜、分类指导”的原则,既要考虑区域经济发展水平,也要结合不同领域、不同岗位的实际工作强度,确保每一分钱都用在刀刃上,经得起审计与监督。

那么,兼职书记的岗位补贴每月具体该怎么算?这并非一个可以一概而论的数学题,而是一个需要综合考量多维度因素的系统工程。一个科学的计算模型,通常建立在以下几个核心变量之上。第一,岗位职责与工作强度。这是决定补贴额度的基石。例如,一个拥有数千名党员的大型社区党委书记,其工作复杂度和压力远超一个仅有几十名党员的小区党支部书记。在计算时,可将其职责细化为基础党务、社区治理、群众服务、应急处理等模块,并赋予不同权重,通过量化评估来确定其基础补贴额度。第二,区域经济发展水平与财政承受能力。一线城市的补贴标准自然要高于欠发达地区,这是由生活成本和财政能力共同决定的。政策的制定者需要在这一对矛盾中找到最佳平衡点,既要体现激励,又要量力而行。第三,绩效考核结果。为了打破“干好干坏一个样”的僵局,将补贴与绩效挂钩是必然趋势。可以设计一套包含党员满意度、组织生活规范度、重点任务完成率等指标的考核体系,将补贴分为“基础保障+绩效奖励”两部分。基础部分保障基本投入,绩效部分则体现“多劳多得、优绩优酬”,形成正向激励闭环。

具体到不同场景,社区兼职书记补贴计算方法与非公企业党组织书记补贴政策又呈现出显著差异。对于社区兼职书记,其资金主要来源于政府财政拨款或党费补助,公益性、普惠性是其鲜明特征。其补贴计算更侧重于社会效益和公共服务贡献,通常会由街道党工委或上级党委根据社区规模、老旧程度、人口结构等因素,制定一个相对统一的指导标准。例如,可以按照“每名党员每年XX元标准”或“每个社区每月XX元基数+XX元/百户递增”的模式进行测算,确保公平性。而对于非公企业党组织书记,情况则更为复杂。其资金来源可能包括上级党组织补助、企业行政经费支持或党费返还等。补贴政策的制定不仅要考虑党建工作的需要,还要兼顾企业的经营状况和对党建工作的实际认可度。一个有效的做法是,将党组织工作与企业生产经营深度融合,将党建工作成效(如推动技术创新、凝聚员工人心、塑造企业文化等)作为衡量书记贡献的重要标尺,从而让企业心甘情愿地为党建“买单”。此时,补贴的计算可以与企业的产值、利润或党建项目带来的实际效益进行适度关联,实现党建与发展的同频共振。

如何确定兼职书记补贴额度的最终答案,其实指向了一个更深层次的目标:构建一支职业化、专业化的基层党务工作者队伍。津贴制度只是这一宏大工程中的一个构件。要真正激发这支队伍的活力,还需要在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀形成合力。这意味着要建立完善的选任、培训、考核和晋升机制,让兼职书记有盼头、有干劲、有尊严。津贴的发放,应当被看作是整个激励体系中的“经济杠杆”,撬动的是整个基层党建生态的优化。未来,随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,兼职书记的补贴政策必将朝着更加科学化、精细化、透明化的方向发展。大数据、人工智能等技术或许会被引入,用于更精准地评估工作量和绩效,让补贴的发放有更坚实的数据支撑。

归根结底,为兼职书记发放津贴,不是一项简单的成本支出,而是一项具有深远回报的战略投资。这笔投资,回报的是一个更加稳固的执政根基,一个更加和谐的社会环境,以及千千万万党员群众更加充实的获得感、幸福感和安全感。建立一套权责清晰、标准合理、发放透明、监管有力的津贴体系,正是对那些在基层默默耕耘的奉献者们最直接的肯定与支持,也是新时代提升基层党建工作质量的必由之路。