兼职人员工资没发票怎么做账,公司账务咋处理?

在企业的日常运营中,支付兼职人员报酬后无法取得发票,是一个普遍存在且极具挑战性的财税问题。这笔款项如何合理地计入成本,能否在计算企业所得税时顺利扣除,直接关系到企业的利润与税务安全。这绝非简单的账务处理技巧,而是考验企业财务管理者专业判断力与风险把控能力的一道严肃考题。要破解这一困局,必须从业务实质出发,回归税法与会计准则的本源,构建一套严谨、合规的处理逻辑。

首先,必须厘清一个核心概念:这笔支出究竟属于“工资薪金”还是“劳务报酬”? 这二者的界定,是后续所有账务处理与税务安排的根本前提。根据《个人所得税法》及其实施条例的规定,如果兼职人员与企业之间存在实质性的雇佣关系,即接受企业的日常管理、遵守其规章制度、从事相对固定的工作内容,那么其所得应被界定为“工资薪金所得”。在这种情况下,企业完全可以通过内部凭证——即自行编制的工资表来完成账务处理。这张工资表必须要素齐全,清晰列明兼职人员的姓名、身份证号码、服务天数或工作量、应发金额、代扣代缴的个人所得税以及实发金额。这张工资表,连同银行代发记录或签字确认的现金领取证明,共同构成了完整的会计原始凭证链条,足以支撑该项费用在企业所得税前进行扣除。财务人员在记账时,应借记“管理费用-工资”或相应的成本科目,贷记“应付职工薪酬”,发放时再借记“应付职工薪酬”,贷记“银行存款”和“应交税费-应交个人所得税”。关键在于,企业必须履行个人所得税的代扣代缴义务,并妥善保管完税证明,这是税务稽查时的关键证据。

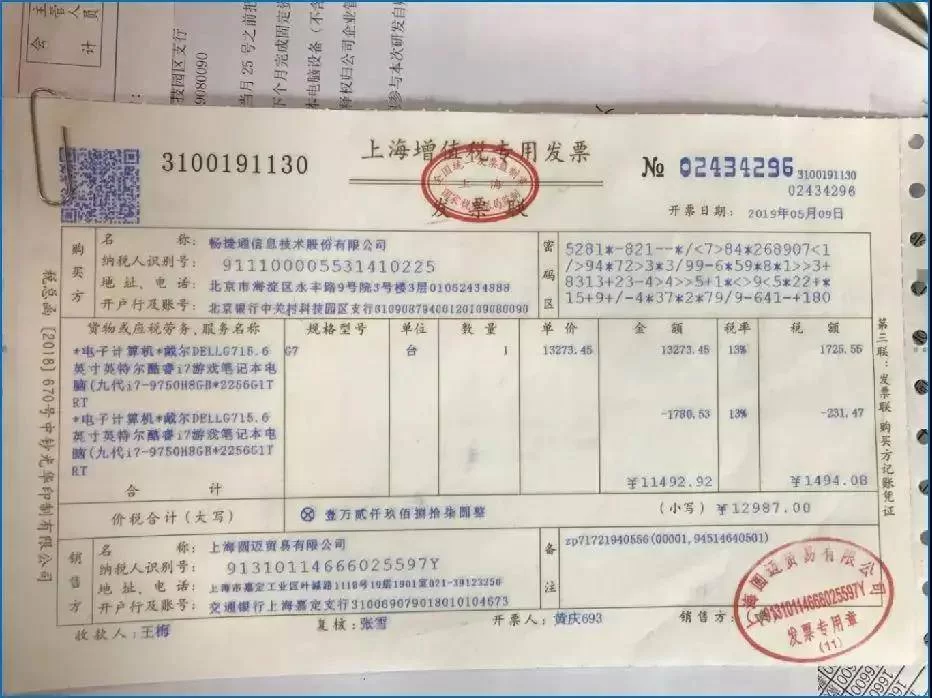

然而,更多的兼职场景表现为一种平等的民事合作关系,兼职人员独立完成特定任务,不受企业考勤、纪律等约束,这便构成了“劳务关系”。其所得自然归属于“劳务报酬所得”。在这种模式下,由于双方并非雇佣关系,企业自然不能通过工资表列支。那么,发票的必要性便凸显出来。但现实中,个人往往无法自行开具发票,这就引出了几种不同的合规处理路径。其一,也是最规范的做法,是鼓励或协助兼职人员前往其主管税务机关申请代开发票。个人凭借劳务合同、身份证明等材料,可申请代开增值税普通发票,并同步缴纳增值税及附加税、个人所得税。企业取得这张由税务部门监制的发票后,便可堂堂正正地入账,计入“管理费用-劳务费”等科目,相关支出也获得了税前扣除的合法身份。这一路径虽然流程稍显繁琐,却是合规性最高的选择。

其次,面对小额、零星的兼职支出,税法也提供了一定的便利空间。根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业在境内发生的支出,属于增值税应税项目的,如果对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。 这里提到的“收款凭证及内部凭证”,为处理小额无票支出提供了依据。但需严格满足两个条件:一是收款方为“从事小额零星经营业务的个人”,通常指按次纳税的,其交易额(不含税)未超过增值税起征点的个人(目前为500元/次);二是企业需具备收款方的姓名、身份证号码、联系方式及收款收据等证明材料。这意味着,如果单次兼职报酬低于500元,企业可以在获取对方身份信息并制作内部付款审批单后,将其作为费用列支。但必须强调,这一政策仅适用于偶发性、小额的场景,绝不能将其作为处理常规、大额兼职费用的“万能钥匙”,否则将面临巨大的税务风险。

谈及风险,我们不得不正视那些“剑走偏锋”的错误做法。一些企业为了图省事,采取了“替票”或“虚开发票”的方式,比如用餐票、交通票等其他费用的发票来顶替兼职工资。这种行为在财务上严重扭曲了业务实质,在税务上则构成了偷税。一旦被税务机关稽查发现,不仅相关支出会被纳税调增,补缴企业所得税和滞纳金,企业还可能面临罚款,情节严重的甚至会触及虚开发票罪的刑事责任。另一种常见误区是,将兼职报酬全部并入在职员工的工资表发放,试图“浑水摸鱼”。这种方式看似简化了流程,实则混淆了雇佣与劳务两种不同的法律关系,不仅个税计算方式错误,也给企业带来了劳动用工法律风险。这些饮鸩止渴的做法,是企业财税管理中的“定时炸弹”,随时可能引爆。

随着新经济形态的兴起,灵活用工平台为解决兼职费用无票问题提供了一整套现代化的、合规高效的解决方案。企业将用工需求发布给平台,平台作为第三方服务商,负责招募、管理兼职人员,并与其签订服务协议。当服务完成后,企业将包含服务费和平台服务费的总款项支付给平台。平台则会向企业开具全额的增值税专用发票(可用于抵扣进项税额),并代为向兼职人员支付报酬,同时履行代扣代缴个人所得税的义务。通过这一模式,企业解决了发票难题,实现了费用的合规列支;平台通过规模化运营,降低了用工成本和税务风险;个人也获得了正规的劳动报酬和纳税记录。这种三方共赢的模式,正逐渐成为互联网、传媒、教育、物流等行业处理大量、高频兼职用工的主流选择。它将复杂的个人劳务结算问题,转化为了标准化的企业间服务采购,极大地提升了财税处理的效率与安全性。

归根结底,处理兼职人员工资无票支出的核心,在于回归业务的真实性与财税的合规性。财务人员不能仅仅将自己定位为记账员,更应成为企业业务模式的审视者和风险预警者。在面对每一笔无票支出时,都应首先穿透形式,探究其背后的法律关系和经济实质。是建立雇佣关系,用完善的工资表和代扣代缴记录来证明?还是界定为劳务合作,通过协助代开发票或利用小额零星政策来规范?抑或是借助灵活用工平台,实现模式的转型升级?选择不同的路径,决定了企业财务报表的健康程度和税务环境的安稳状态。将合规内化为一种运营习惯,将风险管控前置到业务前端,企业才能在激烈的市场竞争中轻装上阵,构筑起一道坚不可摧的财务“防火墙”,确保在合法合规的轨道上行稳致远。