兼职人员签劳动合同有效吗,解约要赔钱不?

在都市的写字楼里,在校大学生小李利用课余时间找到了一份市场调研的兼职工作,每周工作不超过20小时,按小时计酬。入职时,公司让他签署了一份名为《兼职服务协议》的文件。小李心里犯嘀咕:这份协议算不算法律意义上的劳动合同?如果以后不想干了或者被公司辞退,会不会有什么麻烦,甚至需要赔钱?这种困惑,并非小李独有,它横亘在无数寻求灵活用工的求职者和希望降本增效的企业之间。要解开这个结,我们必须深入探究中国《劳动合同法》中一个极为关键却又常被误解的概念——非全日制用工。

首先要明确回答核心问题:兼职人员签订的劳动合同,只要其内容符合法律规定,就是完全有效的。这里的关键在于,法律已经为典型的兼职模式设计了一个专门的、合法的身份——“非全日制用工”。根据《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这意味着,当你从事的工作满足这些核心特征时,无论你签署的文件被冠以“兼职协议”、“劳务合同”还是“服务确认书”,其法律性质都可能被认定为非全日制用工劳动合同。许多用人单位为了规避责任,刻意在合同名称上做文章,但这在法律实践中往往徒劳无功,判断标准永远是双方权利义务关系的实质,而非一纸文书的名称。因此,一份规范的非全日制用工劳动合同,不仅是有效的,更是保障兼职双方权益的最佳载体,它理应明确工作内容、工作时间、薪酬标准与支付周期、工作条件等核心条款。

厘清了合同的有效性,下一个更现实的问题便浮出水面:兼职合同和我们常说的标准劳动合同有何根本区别? 这正是理解“解约要不要赔钱”的逻辑起点。区别主要体现在三个方面。第一,劳动关系建立的灵活性。全日制用工强制要求签订书面合同,否则用人单位将承担惩罚性责任;而非全日制用工则更为宽松,口头约定也是被允许的,尽管从证据保全的角度看,我们依然建议签订书面协议。第二,社会保险的缴纳。这是区别最大的一点。法律规定,用人单位应当为全日制员工缴纳社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤、生育);但对于非全日制用工,用人单位则通常只需为其缴纳工伤保险即可,劳动者可以自行以灵活就业人员身份参加基本养老保险和基本医疗保险。这一设计充分考虑了兼职工作的短期性和流动性。第三,也是与本文主题最相关的,在于劳动合同的解除规则和经济补偿金的适用。全日制用工中,无论是员工辞职还是单位解雇,都受到严格的法律程序限制,比如员工需提前三十日书面通知,单位在无过失性辞退或经济性裁员时需支付经济补偿金。然而,在非全日制用工的世界里,规则被极大地简化了。法律赋予了双方极大的“解约自由”,任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位无需向劳动者支付经济补偿金。

现在,让我们直面那个最令人焦虑的问题:兼职被辞退到底有没有赔偿? 答案是:在绝大多数情况下,没有。这并非不公,而是非全日制用工制度设计的必然结果。法律赋予了用人单位随时解雇且无需支付经济补偿金的权利,作为对价,劳动者也同样享有随时“闪辞”且无需承担违约责任的权利。这是一种双向的、对等的自由。比如前文提到的小李,如果公司因为业务调整不再需要他的岗位,可以随时通知他结束工作,只要结清他的工资即可,无需支付任何形式的“N+1”或“代通知金”。反过来,小李如果找到了一份更心仪的全职工作,也可以随时告知公司离职,而无需担心因为“未提前通知”而被克扣工资或支付违约金。这种高度的灵活性,正是非全日制用工模式存在的核心价值。

然而,凡事皆有例外。“无需支付经济补偿金”不等于“可以违法解雇且不承担任何责任”。如果用人单位在解雇兼职员工时存在《劳动合同法》明确禁止的违法行为,例如因员工怀孕、生病或在法定医疗期而解雇,或者基于性别、民族、宗教信仰等歧视性理由,那么该解雇行为就是非法的。此时,虽然法律条文未直接规定非全日制用工违法解雇的经济赔偿金计算标准,但劳动者依然有权依据《劳动合同法》第八十七条,主张用人单位支付赔偿金。这笔赔偿金的标准通常是经济补偿金的两倍。尽管实践中对非全日制用工赔偿金的认定存在一些复杂性,但“违法必究”的原则是普适的。此外,如果双方在合同中合法约定了专项培训费用,且员工在服务期内辞职,用人单位可以依据约定要求支付违约金,但这属于极个别情况,且前提是约定的合法性。

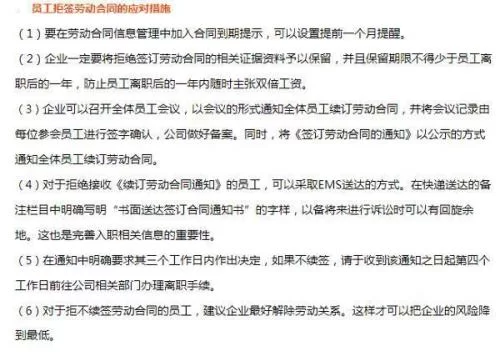

因此,对于广大的兼职群体和用人企业而言,与其纠结于解约时的“赔”与“不赔”,不如将重心放在事前预防和过程规范上。作为兼职者,在入职前应主动了解自己的用工性质,确认工作时薪和结算周期是否清晰,最好能有书面记录,哪怕是聊天记录或打卡记录,都能在发生纠纷时成为有力证据。当自己的合法权益,如被拖欠工资、遭遇无理解雇等情况受到侵害时,要敢于向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。对于用人单位而言,合规经营是降低成本的根本路径。与其在合同名称上“打擦边球”,不如坦诚地签订一份《非全日制劳动合同》,明确双方的权利义务,严格遵守工时限制和最长15天的薪酬支付周期。清晰的法律关系不仅能规避未来的诉讼风险,更能建立信任,吸引到优秀的兼职人才,形成良性循环。

随着平台经济的兴起,传统的“兼职”概念正在被重塑,外卖骑手、网约车司机等新业态从业者的法律身份认定,正成为全社会关注的热点。这些新挑战,使得理解并运用好非全日制用工这一传统法律工具显得更为重要。它不仅是连接企业与灵活劳动者的桥梁,更是我们理解未来工作形态变迁的一个法律注脚。归根结底,法律为非全日制用工构建的框架,与其说是束缚,不如说是一张清晰的地图。它并非要阻碍灵活性,而是要确保在这片充满活力的就业新大陆上,每一次探索都有法可依,每一份付出都有据可循。理解并善用这张地图,无论是对怀揣梦想的兼职者,还是求贤若渴的用人单位,都是在这场双向奔赴中,走得长远、行得安稳的智慧基石。