兼职党支部书记津贴该不该发,待遇标准咋算?

津贴发放:从“情理”到“法理”的必然选择

首先,我们必须明确,为兼职党支部书记发放津贴,并非是对其无私奉献精神的“物质化”,而是一种组织层面的认可与制度性的保障。党支部书记的“兼职”身份,绝不意味着其工作量的“业余”。恰恰相反,一个称职的支部书记,需要投入大量时间和精力在本职工作之外,去组织“三会一课”、开展主题党日、发展党员、谈心谈话、服务群众、化解矛盾。这些工作琐碎、繁杂且责任重大,是纯粹的“良心活”和“责任活”。若仅仅依靠党员的先进性和个人觉悟来驱动,长此以往,必然会导致“责任空转”和“热情透支”。因此,发放津贴,首先是对其额外劳动付出的尊重与补偿,这符合基本的情理与经济规律。更重要的是,从法理和政策层面看,这同样有据可循。《中国共产党支部工作条例(试行)》中明确提出,要“关心关爱基层党员干部”,“为基层党组织开展工作提供必要保障”。这为建立党支部书记津贴政策依据提供了顶层设计的支持。将津贴制度化,实际上是构建基层党务工作者激励保障机制的“牛鼻子”,它能有效激发岗位吸引力,让有能力、有热情的党员愿意挑起这副担子,从而从根本上提升基层党建工作的质量与效能。

待遇标准:一把需要精细打磨的“多维度标尺”

既然津贴发放具有其必要性与合法性,那么接下来的核心问题便是:待遇标准究竟该如何算?这绝非一个可以“一刀切”的简单算术题,而是一把需要结合多维度因素进行精细打磨的“标尺”。一个科学合理的兼职党支部书记津贴发放标准,应当至少综合考量以下几个核心变量。其一,是支部的规模与复杂度。一个拥有上百名党员、业务多元的大型企业支部,其工作量和管理难度,远非一个仅有几名党员的小型支部所能比拟。因此,津贴标准可以与党员人数、支部类型(如机关、国企、农村、社区、两新组织等)挂钩,设置不同的基础档次。其二,是工作的实绩与贡献度。为了避免“干好干坏一个样”的惰性,津贴结构应当引入绩效激励机制。可以设立基础津贴,保障岗位的基本运转,再辅以绩效津贴,与支部年度考核结果、重点任务完成情况、党员群众满意度等指标紧密关联。例如,成功创建“五星党支部”、在重大项目中发挥核心引领作用的,理应获得更高的绩效奖励。其三,是所在地区的经济发展水平与单位的实际支付能力。在北京、上海等一线城市与在中西部欠发达地区,制定同样的津贴标准显然是不现实的。同样,一家效益卓著的国有企业和一家挣扎在生存线上的小微企业,其承担能力也天差地别。因此,标准制定应赋予地方党委和基层单位一定的自主权,允许其在指导框架内,结合实际情况进行动态调整,确保标准既能起到激励作用,又不至于成为单位的沉重负担。

非公有制企业:破解待遇难题的“深水区”与“试验田”

在所有类型的组织中,非公有制企业党支部书记待遇问题,无疑是矛盾最集中、挑战最突出的“深水区”。在这里,党支部书记首先是企业的雇员,其“饭碗”掌握在经营者手中。当党建工作需要投入资源,包括为其本人争取津贴时,往往会面临“老板不重视、经费难保障”的尴尬局面。破解这一难题,需要智慧、策略和多方合力。首先,党支部书记自身必须转变观念,不能仅仅将党建工作视为“政治任务”,而要善于将其与企业发展深度融合。要通过卓有成效的党建工作,如设立“党员先锋岗”、开展技术攻关、凝聚员工人心、塑造积极向上的企业文化,让企业主真切感受到党建是“红色生产力”,是实实在在的“软实力”。当党建的价值被充分认可后,为其提供合理的津贴便不再是“施舍”,而是一项明智的“人力资本投资”。其次,上级党组织的指导与支持至关重要。街道、园区或行业协会的党委,不能仅仅满足于建组织、派任务,更要主动作为,为非公企业党支部书记“撑腰鼓劲”。可以通过出台指导性意见、推荐待遇标准范本、设立专项党建经费补贴等方式,为企业和书记双方提供协商的依据和底气。例如,一些地方探索的“上级补一点、企业出一点、党费返一点”的多元经费筹措模式,就为解决非公有制企业党支部书记待遇问题提供了宝贵的“试验田”经验。

制度化与人性化:构建长效保障机制的双轮驱动

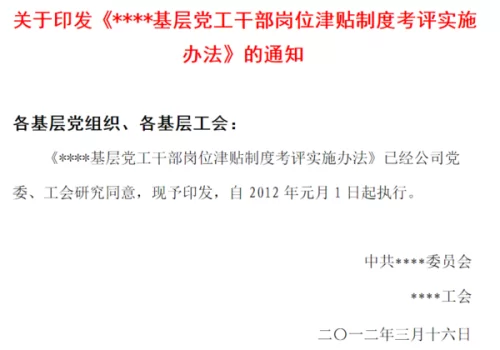

归根结底,解决兼职党支部书记津贴问题,最终要走向制度化的轨道,并辅以人性化的关怀。制度化意味着要将津贴的发放标准、审批流程、资金来源、考核办法等以制度形式固定下来,避免因领导人的更替或一时的经济波动而随意中断或削减。这需要各级党组织深入调研,结合自身实际,制定出既符合政策精神又具有可操作性的实施细则。而人性化则体现在制度执行的细节之中。除了物质津贴,精神激励、职业发展关怀同样不可或缺。例如,将优秀的党支部书记作为后备干部重点培养,在评优评先、晋升提拔时予以倾斜;定期组织培训交流,提升其业务能力和综合素质;在工作和生活上给予更多关心,帮助其解决实际困难。这种物质与精神相结合、激励与关怀并重的长效机制,才能真正让党支部书记岗位“有干头、有奔头、有盼头”,从而吸引和留住更多优秀人才投身于这项光荣而艰巨的事业。

对兼职党支部书记津贴问题的探讨,其意义远超金钱本身。它考验着我们党在新的历史条件下,如何有效激活基层组织的每一个细胞,如何让奉献者得到应有的尊重与保障。当每一位兼职书记都能心无旁骛、充满激情地工作时,党的执政根基必将更加坚如磐石,党的事业也必将获得源源不断的“源头活水”。这既是对个体价值的肯定,更是对组织未来的投资。