兼职入职费算入职吗,个税怎么算,费用咋发?

“兼职入职费”这个词,在灵活用工日益普遍的今天,像一个模糊地带的幽灵,让许多求职者心生疑窦。它究竟是合法的招聘成本,还是变相的收费陷阱?交了这笔钱,是否就意味着劳动关系正式确立?更关键的是,如果涉及金钱往来,税务问题又该如何处理?这些问题盘根错节,触及了《劳动合同法》的边界与《个人所得税法》的核心,值得我们进行一次彻底的梳理与剖析。

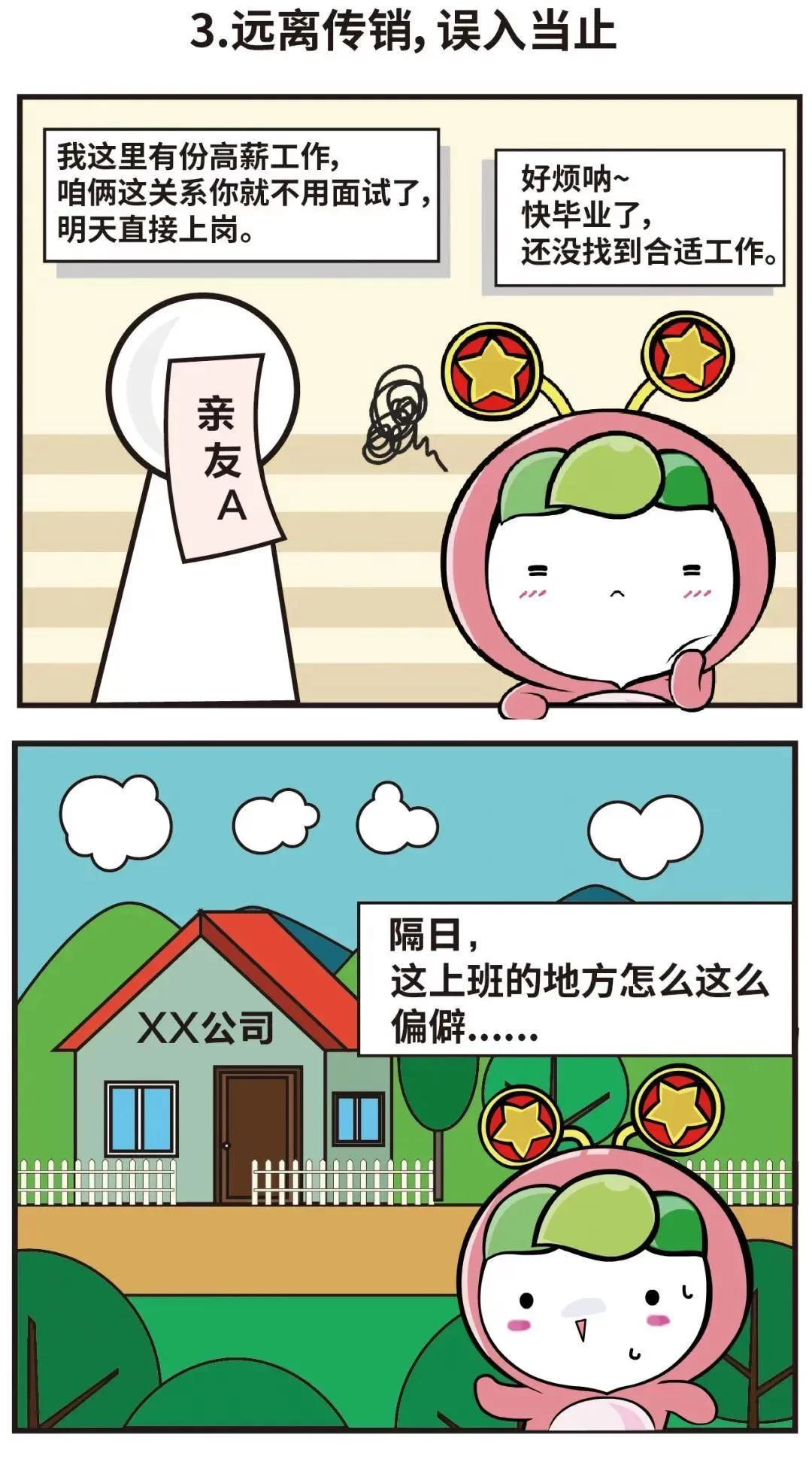

首先,我们必须直面最根本的问题:兼职入职费的合法性。根据我国《劳动合同法》第九条明确规定:“用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”这条法规为“入职费”的性质画下了一道清晰的红线。任何形式的、以入职为前提的收费,无论是冠以“服装费”、“培训费”、“保证金”还是“建档费”,只要其本质是要求劳动者先掏钱才能获得工作机会,都涉嫌违法。用人单位正常的运营成本,包括招聘、培训等,理应自行承担,不应转嫁给劳动者。当然,这并非绝对。如果兼职岗位有特殊要求,例如需要统一采购的专业设备或制服,且双方在协议中明确约定该费用归属劳动者所有,并非以“押金”形式存在,并且价格公允,那么这在一定程度上可以被理解为一种民事上的购买行为。但核心区别在于:这必须是自愿、平等、透明的,且不能作为是否录用的前置条件。因此,当面对所谓的“兼职入职费”时,求职者应保持高度警惕,其背后往往隐藏着不合规的风险。

既然这笔费用的性质存疑,那么“交了兼职入职费算不算入职”的答案也随之清晰。法律意义上的“入职”,并非以支付某笔费用为准绳,而是以双方建立真实的、以提供劳动和获取报酬为目的的雇佣关系为标志。 这种关系的确立,通常依赖于几个关键要素:一份明确的兼职协议或合同、实际开始提供劳动、以及用人单位开始支付劳动报酬。支付一笔可能本就不合法的“入职费”,并不能反向证明你已经正式入职。恰恰相反,它可能只是你陷入了一场不规范交易的开端。因此,兼职入职费算不算工资?答案是斩钉截铁的“不算”。工资是基于你付出的劳动所获得的对价,是“你从公司拿到的钱”。而“入职费”在多数情况下是“你付给公司的钱”,两者在性质和流向上完全相反。即便是在那些被勉强解释为“自愿购买”的少数场景下,它也属于个人消费或资产购置,与提供劳动换取报酬的“工资薪金”概念风马牛不相及。将二者混为一谈,不仅在法理上站不住脚,更会为后续的权益维护和税务处理埋下隐患。

厘清了入职费的性质后,我们才能真正进入兼职者最关心的核心议题:合法的兼职报酬,其个人所得税究竟该如何计算?这就必须引入一个至关重要的概念——劳务报酬与工资薪金的区别。这不仅是税目划分的问题,更是决定了你税负高低和纳税方式的关键。工资薪金,指的是个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。其核心特征是存在“雇佣与被雇佣”的从属关系,用人单位需要为你缴纳社保。而劳务报酬,则是指个人独立从事各种非雇佣的劳务活动所取得的所得,比如兼职设计、撰稿、翻译、咨询等。其核心是“独立平等的合作关系”。在税务处理上,二者的差异显著:工资薪金按月计算,扣除5000元免征额后,适用3%至45%的超额累进税率;而劳务报酬在预扣预缴时,每次收入不超过4000元的,减除费用800元,超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额,适用20%至40%的超额累进税率。在年度汇算清缴时,劳务报酬会与工资薪金、稿酬、特许权使用费合并为综合所得,再按年计算个人所得税,多退少补。因此,明确你的兼职收入属于哪一类,是正确纳税的第一步。

有了前述的理论基础,我们便可以具体探讨兼职费用个税计算方法。假设你是一名大学生,利用课余时间做了一次独立的平面设计兼职,获得了3000元报酬。这笔收入属于典型的劳务报酬。支付给你的公司(或个人)在向你付款时,有义务代扣代缴个人所得税。计算方式如下:(3000 - 800) × 20% = 440元。你实际到手的是3000 - 440 = 2560元。这440元是你的预缴税款。到了次年3月1日至6月30日的年度汇算清缴期,你需要将这3000元的劳务报酬收入(注意,是税前收入)与你全年的其他所得(如果有的话)合并,计算全年综合所得应纳税额,再减去平时已经预缴的税款,最终得出应退或应补的税额。再举个例子,如果你通过一个灵活用工平台接单,当月累计获得劳务报酬10000元。平台代扣预缴个税时,计算方式为:10000 × (1 - 20%) = 8000元(应纳税所得额),8000元适用20%的预扣率,预缴个税为8000 × 20% = 1600元。这个过程清晰地展示了兼职报酬个人所得税的“预扣预缴+年度汇算”模式。理解并熟悉这一流程,是每一位兼职者维护自身税务合规性的必修课。

最后,我们来谈谈“费用咋发”这个实际问题,这既是对用工方的提醒,也是对兼职者的建议。对于用工方而言,规范的费用发放是规避法律风险的基石。首先,应当通过银行转账等可追溯的方式支付兼职报酬,并清晰备注款项性质(如“设计费”、“咨询费”等),避免现金交易带来的账目不清。其次,务必履行代扣代缴个人所得税的法定义务,切不可为了“方便”或“应对方要求”而将税后金额直接支付,这属于违法行为。对于兼职者而言,要主动要求对方提供代扣代缴的完税凭证或记录,这是你履行纳税义务的证明,也是未来可能发生劳务纠纷时的重要证据。同时,签署一份权责清晰的兼职协议至关重要,协议中应明确工作内容、报酬标准、支付方式、支付时间以及税费承担方式。一份规范的协议,远比任何口头承诺都来得可靠。在零工经济浪潮下,每一次兼职合作都是一次微型的商业活动,只有双方都秉持契约精神,遵守财税法规,才能让这种灵活的合作模式行稳致远,真正实现双赢。

掌握兼职报酬的税务逻辑,不仅是合法合规的要求,更是现代职场人财务独立的基石。它将每一次的灵活就业,都转化为一次清晰、可控、并能为个人财富增值添砖加瓦的坚实经历。